文|箫紫圜

编辑|梦入神机

阿拔斯王朝前期国民中皈依伊斯兰教的人数继续增加,麦瓦利的人数也大幅增长。

同时,在频繁深入的族群互动和麦瓦利精英地位大大提升的大背景下,个人的“麦瓦利”身份被逐渐淡化,人们不再强调一个人是否是麦瓦利,只关注他当前是否具有穆斯林的宗教身份。

阿拔斯前期的麦瓦利

阿拔斯前期的麦瓦利《诗歌集》提到了一位名叫易普拉欣·毛绥里的歌手,他父亲叫马汉,很明显是个波斯名,他的母亲是一位地主底格罕的女儿。

也就是说,易普拉欣·毛绥里出身波斯家庭。易普拉欣·毛绥里一家迁居库法,与阿拉伯人为邻,父亲马汉还为他请了位阿拉伯妇女为奶娘。

后来,父亲去世,易普拉欣·毛绥里受塔米姆家族的一个支系胡宰玛家庭照顾,和他们的孩子一同长大、去《古兰经》学校学习(很明显他已经皈依伊斯兰教)。

长大后,易普拉欣·毛绥里用阿拉伯语作诗编曲,甚至在每次被询问出身的尴尬情形下,他将自己的父名改为一个近似的常见阿拉伯名。

这个例子说明在阿拔斯朝社会中,像易普拉欣·毛绥里一样阿拉伯化的麦瓦利的复杂身份归属,也说明阿拔斯前期阿拉伯人与麦瓦利之间界限已经开始模糊的情况。

根据理查德·W.布里特的皈依曲线,伊历3-4世纪(公元9-10世纪)伊朗人大量皈依伊斯兰教,穆斯林成为伊朗人口大多数。

这和许多人猜想的扩张初期为入教高峰的想法不同——最初的阿拉伯征服者并不热衷于说服异族人入教,在获得人丁税的情况下,他们保持了一种稳定的经济收入,并给予管辖区域内的异族人宗教信仰自由和保护。

经过长期的相处,异族人(也就是非阿拉伯人)对阿拉伯人的宗教有了更深刻的理解,也见识到入教的诸多经济便利之处,于是才逐渐离开了自己原来的宗教,皈依伊斯兰教,成为新穆斯林麦瓦利。

在淡化血缘、出身、教派的包容社会大背景下,麦瓦利的地位,总的来说较伍麦叶时期有所提高,社会流动性增强,大量有才干的麦瓦利进入社会上层。

经济上,阿拔斯人给予了麦瓦利平等的税收政策,在公务活动中不歧视麦瓦利,允许他们担任军士和国家公务员。

阿拔斯王朝的诸位哈里发甚至远离阿拉伯人,先后仰仗异族势力执行统治。

麦瓦利中的上层人物叱咤政坛,他们依靠对哈里发的忠诚和后天习得的修养,位居显贵。

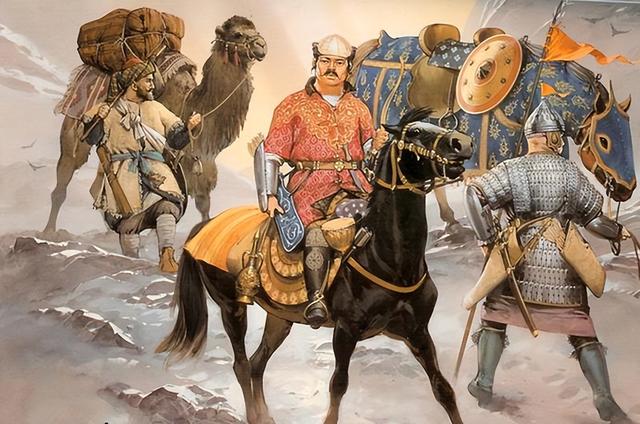

阿拔斯前80余年被称为“波斯人当权的时代”,政府机构严重“波斯化”,波斯官员的势力极大。麦蒙依靠呼罗珊的波斯人战胜其兄艾敏,夺得政权,穆阿台绥姆依靠突厥人势力立足。

阿拉伯人在军队中的重要性不复存在,他们之中除了少数正规军外均不领取津贴。

军队的主力先是呼罗珊的卫军,到后来是经过专业训练的奴隶,如突厥人“马穆鲁克”,他们都是异族人麦瓦利。

但哈里发对麦瓦利的重用基于他们的的绝对忠诚,一旦怀有异心,有功高震主的嫌疑,哈里发会毫不留情地铲除。

例如曼苏尔处决了为建国立下汗马功劳的阿布·穆斯林;803年哈伦·拉希德格杀了哈里发的大臣世家巴尔麦克家族,没收其全部家产;833年第八任哈里发穆阿台绥姆即位后迅速将波斯人清理出权力机构,改用突厥人。

诚如伊本·赫勒敦所言:“家奴和家臣(麦瓦利)的家族荣誉来自于他们的主人,不是他们自己的出身。他享受荣誉的程度,与他对这个家族忠诚和依附程度相一致。”

阿拉伯语的广泛使用和当地人的同化使统治者改变了对麦瓦利的态度——麦瓦利能和阿拉伯女子通婚,担当重要的政治、文化和社会职责,曾在伍麦叶时期盛行的阿拉伯宗派主义被大大削弱了。

各民族在这一时期充分融合,互动合作、杂居通婚,甚至统治者哈里发也是混血:曼苏尔的母亲是一个柏柏尔族的女奴,麦蒙的母亲是一个波斯的女奴,瓦西格和穆海台姆的母亲都是希腊的女奴穆斯林的身份超越族裔、血缘的区分成为最主要的身份标识,阿拉伯属性不再事关重要,麦瓦利的身份在阿拔斯王朝前期逐渐“消失”了。

这种消失不是人的消失(死亡或者被杀害),它指的是麦瓦利能够大量地进入社会上流圈,以及普通麦瓦利和曾经的征服者阿拉伯人之间区分淡化这种现象许多麦瓦利的族裔身份可能经历过一个混乱复杂的阶段。

《诗歌集》记载了阿拔斯前期一位名叫巴沙尔的麦瓦利阿拉伯语诗人,在一场集会中,一位游牧阿拉伯人指着另巴沙尔问“他是谁?”,别人回到“一位诗人”。

他继续问,“是阿拉伯人还是麦瓦利?”结果无人应答。在另一次碰面中,哈里发麦赫迪同样问巴沙尔“你自哪儿来?”,他回答到“我的语言和服装是阿拉伯的,我的来源是异族的”。

这说明了当时社会常见的穆斯林内部族裔区分不明显的现象。

许多曾经的波斯贵族或地主底格罕,他们的子女在阿拉伯语的环境下长大,又皈依了伊斯兰教,甚至和阿拉伯人通婚,故而无论判断他们的子女是阿拉伯人还是麦瓦利,似乎都是不恰当的。

公元10世纪,大部分的历史传记不再记载事件主人公是否是麦瓦利,因为这在当时已不重要。

根据约翰·纳瓦斯对伊历1到4世纪(公元622-1009年)1003位阿拉伯学者的进行的量化研究,伊历1世纪的学者中阿拉伯人最多,占总数的83%,麦瓦利学者和未记载出身的学者很少,分别占8.9%和12.1%。

此后3个世纪里,阿拉伯学者的所占比例持续降低,麦瓦利学者的比例在伊历2世纪达到顶峰,在伊历3世纪,未记载出身的学者占60.8%,到伊历四世纪达到83%。

这证实10世纪以后,阿拉伯人不再是闭关自守的世袭部族,而是和异族穆斯林相互融合、互相共存的新一代阿拉伯人了。

一个泛伊斯兰的社会出现,所有信仰伊斯兰教、讲阿拉伯语的人都是平等的国民。

另外,麦瓦利身份不是阿拔斯王朝诞生之时随即“消失”,而是经历了两百多年的缓冲期。

因为较于知识分子,针对民众的全面平等要来的晚一些。费耐生对麦瓦利在阿拔斯初期“消失”的观点也表示了赞同。

阿拔斯王朝的统治者不再怀有狭隘的民族偏见。林霍尔姆认为,8世纪时,阿拉伯人优越和非阿拉伯人低下的等级差别已经变得很难保持。

郭应德认为,麦瓦利于阿拔斯王朝前期消失。根据约翰·纳瓦斯的研究,古典文献中有关公历3-4世纪麦瓦利的描述已十分罕见。

公元9世纪后,“阿拉伯人至上”的声音,已经很少听到了。

至公元10世纪,帝国社会已无人提及阿拉伯人和麦瓦利之区别,阿拉伯人和异族穆斯林互相融合、互相共存。

故麦瓦利作为一种身份在公元10世纪时“消失”。

阿拉伯中古史中的麦瓦利起源于贾希利叶时期,原指亲属、盟友和释奴,并不具有非阿拉伯的严格限定。

伊斯兰教产生后,麦瓦利的概念得到丰富,指新入教的非阿拉伯穆斯林、释奴,经过伍麦叶时期的发展,其概念逐渐稳定,统指所有非阿拉伯穆斯林。

阿拔斯王朝前期,随着各族文化融合的深入,阿拉伯人不再具有优越性,麦瓦利作为一种社会身份逐渐“消失”。

麦瓦利的本身涵义和概念发展较为复杂,不同时代和文本中的所指意义不同。麦瓦利是部落思想影响下帝国社会伊斯兰化的产物,促进了帝国内多元文化的互动共生,反映了其所处社会环境的变化。

麦瓦利的出现是部落宗派思想的结果,麦瓦利的长期存在同样体现出部落思想在伊斯兰影响下做出的调整。

例如,平等主义是伊斯兰教的一大特征,这一方面是游牧民平等主义的延续,另一方面,以宗教关系代替血缘关系打破了氏族狭隘的“贵族”平等主义,是对原有社会秩序跨时代的革新。

贾希利叶时期阿拉伯人的平等主义仅局限在本部落范围内,他们认为自己享有最纯正的血缘,最高贵的宗谱,对于其他种族、部落和本部落外来人口,是不齿的。伊斯兰教要求的是普遍的平等主义,甚至先知穆罕默德也只是一个人、警示者,并没有任何超人的神力。

瓦拉则为被征服的异族人提供了加入伊斯兰教、融入主流文化的渠道。释奴能够通过成为一名麦瓦利获得合法公民身份。

对阿拉伯人而言,麦瓦利满足了他们作为征服者的“高贵”尊严,使他们在宗教要求和无法彻底抛弃世系观念的矛盾中找到平衡。

我们无法简单地定义麦瓦利是阿拉伯人还是非阿拉伯人,是释奴还是自由人,或是新入教的穆斯林,亦不可只以某一定义来代表不同时期的麦瓦利,不能对麦瓦利概念、麦瓦利所享社会地位一概而论。