以下是历史上中国部分失传或仅存残卷的著名典籍及其失传原因,以书名为主题逐一说明:

1. 《乐经》

简介:儒家“六经”之一,记载周代音乐理论与礼仪制度,相传由周公或孔子整理。

失传原因:

1. 秦始皇焚书(公元前213年):秦始皇下令焚烧儒家经典,《乐经》因无实际实用价值(非农书、医书)被毁。

2. 口传中断:汉代试图恢复时,仅存《礼记·乐记》等片段,可能原书从未独立成册。

2. 《连山》《归藏》

简介:与《周易》合称“三易”,《连山》以“艮卦”(山)为首,《归藏》以“坤卦”(地)为首,代表夏商两代占卜体系。

失传原因:

1. 秦焚书与战乱:秦始皇焚书后,两书未受官方保护,汉代仅存残篇。

2. 传承方式脆弱:依赖口传或秘本,汉晋后逐渐失传,今仅见《太平御览》等文献引用的零星内容。

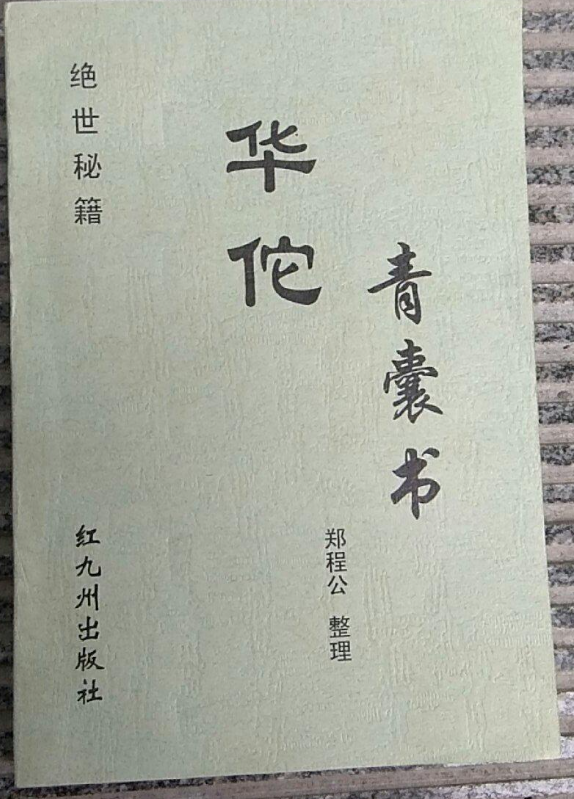

3. 《青囊书》

简介:东汉名医华佗所著,记载外科手术(如麻沸散)与医疗理论。

失传原因:

1. 人为焚毁:华佗被曹操下狱处死前,将书卷焚毁,仅零星内容通过弟子口传留存。

2. 后世禁毁:部分残本可能因古代对“开颅”“剖腹”等手术的禁忌被排斥。

4. 《六韬》《三略》原篇

简介:先秦兵书,《六韬》托名姜尚,包含政治与军事策略;《三略》传为黄石公授张良之书。

失传原因:

1. 版本篡改:今本《六韬》为后人伪托,原书部分篇章在汉代已佚。

2. 战乱损毁:东汉末年至魏晋战乱中,官方藏书多次遭劫,原简散失。

5. 《竹书纪年》原简

简介:战国魏国编年史,西晋时出土于汲郡古墓,记载夏商周至战国的非正统历史。

失传原因:

1. 永嘉之乱(311年):匈奴攻陷洛阳,原简毁于战火,宋代后连整理本也散佚,今本为明清辑佚。

2. 政治避讳:书中内容与儒家正统史观冲突(如“尧舜禅让”实为篡夺),遭后世刻意冷落。

6. 《永乐大典》正本

简介:明永乐年间编纂的百科全书,收录典籍近8,000种,共11,095册。

失传原因:

1. 明末战乱:正本疑毁于李自成起义(1644年北京陷落)或嘉靖帝殉葬。

2. 副本劫难:副本在八国联军侵华(1900年)中被焚毁掠夺,现存仅400余册。

7. 《墨子》佚篇

简介:墨家学派核心著作,原71篇,今存53篇,失传部分涉及逻辑学(“墨辩”)与军事技术。

失传原因:

1. 学派衰落:汉独尊儒术后,墨家被视为“异端”,传承断绝。

2. 内容艰深:逻辑学与科技篇章因实用性弱,未被后世抄录保存。

8. 《三坟》《五典》

简介:传说中三皇(伏羲、神农、黄帝)之书称“三坟”,五帝之书称“五典”,内容可能为上古政典或卜筮记录。

失传原因:

1. 文字载体失传:上古文字(如甲骨文、陶文)难以解读,周代后已无人能识。

2. 口传中断:可能依赖口耳相传,春秋战国时因战乱与学派更替彻底失传。

9. 《宋会要》原稿

简介:宋代官修典章制度总集,记录政治、经济、法律等详细史料。

失传原因:

1. 元朝禁毁:元修《宋史》时,原稿被刻意销毁以抹去前朝痕迹。

2. 明清辑佚:今存《宋会要辑稿》为清代从《永乐大典》中辑出,原书已不存。

10. 《华阳国志》佚卷

简介:东晋常璩所著西南地区史书,原12卷,部分篇章在唐代后散佚。

失传原因:

1. 唐末五代战乱:中原与西南交通断绝,文献保存困难。

2. 印刷术未普及:唐代以抄本流传,孤本易毁。

这些典籍的消失,使中国历史缺失了诸多关键片段,但通过考古发现(如马王堆帛书、敦煌遗书)与文献辑佚,仍可拼凑出部分文明图景。