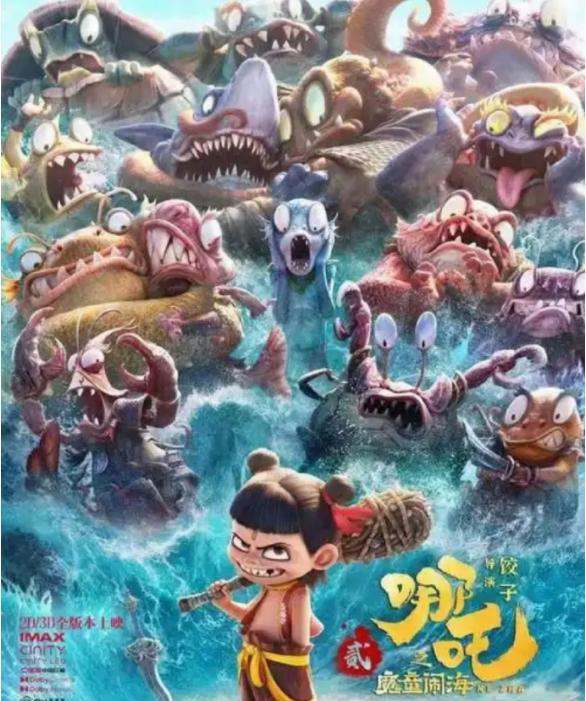

电影《哪吒之魔童降世》续集《哪吒之魔童闹海》上映后,票房一路高歌猛进,其天马行空的想象力、精彩绝伦的特效画面和引人入胜的故事情节,都给观众留下了深刻的印象。其中,章鱼大将军在岩浆中炙烤自身腕足的片段,更是引发了广泛的讨论和好奇。这看似“重口味”的举动背后,究竟隐藏着怎样的科学原理?

章鱼大将军的举动并非毫无根据的艺术夸张,而是基于章鱼独特的生物特性。章鱼,作为一种神奇的头足类动物,拥有着令人惊叹的腕足再生能力。这种再生能力并非简单的伤口愈合,而是完整的肢体再生,其复杂程度远超人类的想象。

头足类动物的断腕再生是一个涉及多个生物学层面的复杂过程。从干细胞的动员和分化,到信号通路的协同调控,再到表观遗传的修饰以及能量代谢的适应性调整,每一个环节都精密而有序地进行着。当章鱼的腕足断裂后,残留的组织会迅速启动再生程序,干细胞开始迁移到断裂处,并在特定信号分子的引导下分化成各种类型的细胞,最终形成新的腕足。

这一过程如同一个精密的生物工厂,在基因的指挥下,有条不紊地进行着生产和组装。值得一提的是,章鱼的再生能力并非无限的。频繁的断肢再生会消耗大量的能量和资源,对章鱼的整体健康状况造成一定的影响。因此,章鱼在自然环境中通常会避免不必要的腕足损伤。

对于章鱼在断腕过程中是否会感受到疼痛,目前科学界尚无定论。尽管章鱼拥有发达的神经系统以及一系列自我保护行为和生理调节机制,但这些并不能直接证明它们能够感知到类似于人类的疼痛。疼痛是一种复杂的主观感受,其神经机制至今仍未完全 elucidated。

在电影中,章鱼大将军的举动或许是为了满足某种特殊需求,又或者仅仅是为了展现其独特的“技能”。无论如何,这种行为都为影片增添了一抹奇幻的色彩。

影片中出现的章鱼大将军,并非鱿鱼大将军。章鱼和鱿鱼虽然同属于头足类动物,但在形态特征上存在明显的差异。鱿鱼拥有8条腕和2条触腕,触腕可以伸缩,主要用于捕捉猎物。鱿鱼的吸盘并非直接与腕足相连,而是通过一个短柄连接,吸盘可以自由活动。与之不同的是,章鱼的吸盘直接长在腕足上,没有吸盘柄,也没有游离状态。

此外,章鱼和鱿鱼在生活习性、食性等方面也存在差异。章鱼通常栖息于海底,以甲壳类动物、鱼类等为食;而鱿鱼则主要生活在海洋中上层,以小型鱼类和甲壳类动物为食。

从电影创作的角度来看,章鱼大将军烤腕足这一情节的设计,不仅展现了创作者天马行空的想象力,也巧妙地融入了科学知识,让观众在观影的同时,也能够了解到一些有趣的生物学知识。

在现实生活中,许多看似平凡的现象背后,都蕴藏着深刻的科学原理。只要我们拥有一双善于发现的眼睛和一颗求知若渴的心,就能够在日常生活中发现无数的奥秘。

这部电影不仅为我们呈现了一个充满奇幻色彩的故事,也激发了我们对科学的兴趣和探索欲望。它提醒我们,科学并非遥不可及的冷冰冰的知识,而是与我们的生活息息相关。通过艺术的形式展现科学的魅力,能够更好地激发公众对科学的兴趣,促进科学的普及和发展。

《哪吒之魔童闹海》的成功,不仅在于其精良的制作和精彩的故事情节,更在于其对传统文化的创新性演绎和对科学知识的巧妙融入。它为我们提供了一个全新的视角,让我们重新审视传统文化与现代科学的 relationship,并从中汲取智慧和 inspiration。