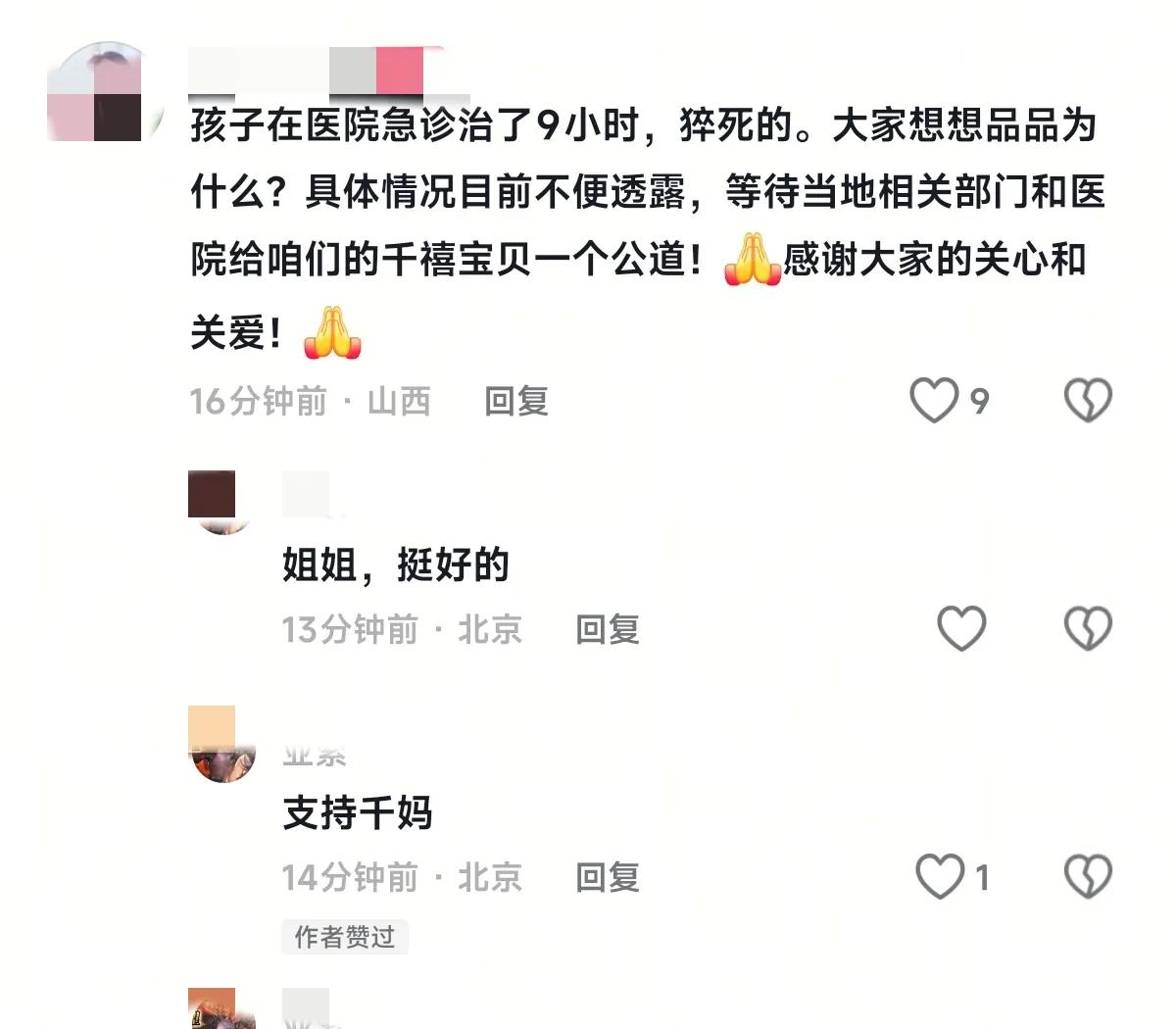

2025年3月24日凌晨,山西长治医院的走廊里,千千母亲握着女儿尚有余温的手,颤抖着在社交平台敲下"她在人们的欢呼声中降生,又在人们的关爱祈愿声中离世"。这条动态如同投入湖面的巨石,瞬间在各大平台激起千层浪。这个从出生就被标注特殊时间戳的"世纪婴儿",以最残酷的方式完成了生命的闭环。

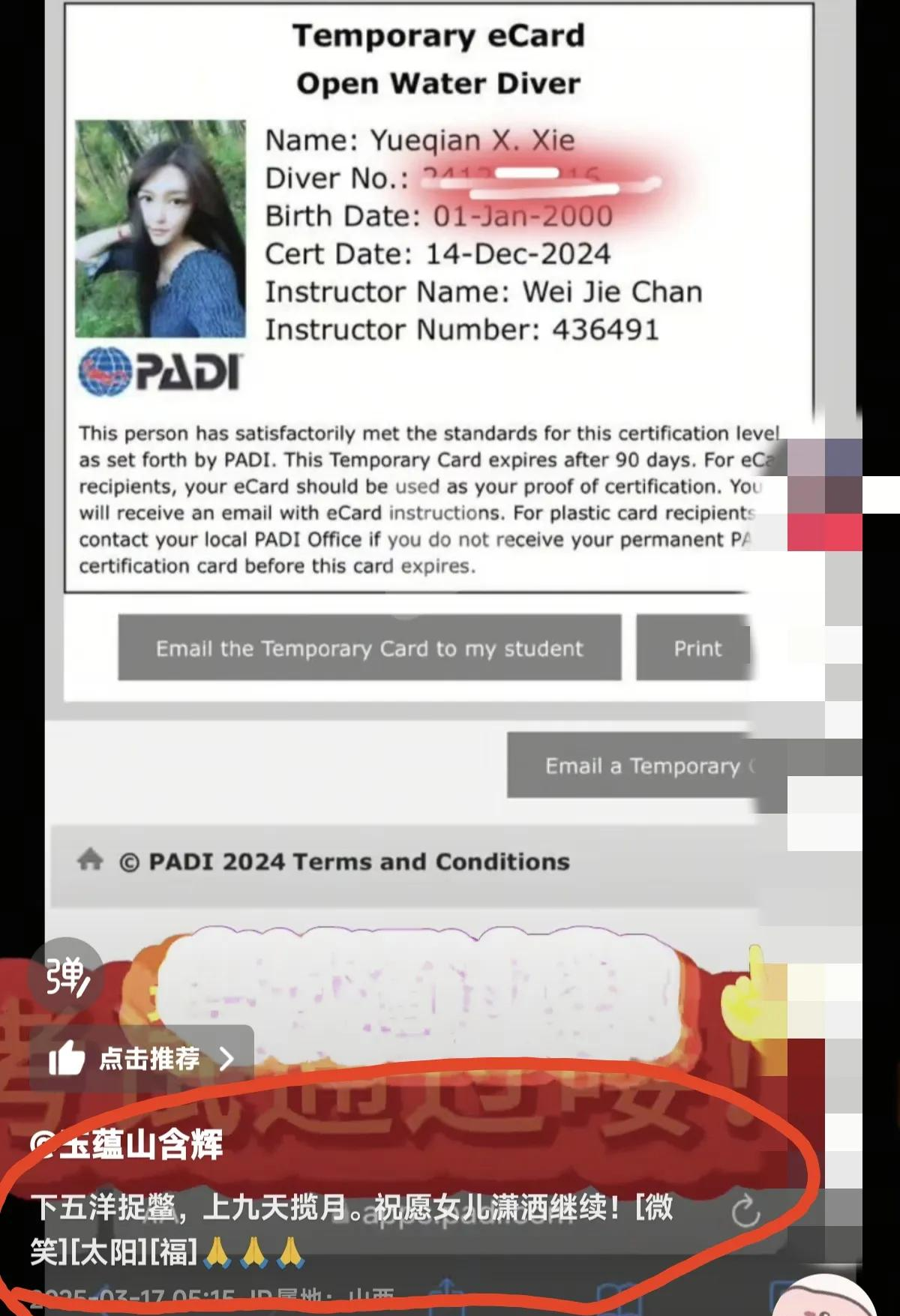

在急诊室监控画面外,千万网友正经历着集体性的记忆闪回。有人翻出2000年元旦的报纸特刊,泛黄版面里襁褓中的千千与世纪钟声同框;有人找出她2023年的潜水视频,阳光穿透海水在她发梢跳跃的鲜活画面;更有人发现,五年前震惊全国的滴滴空姐案受害者,社交签名竟同样写着"可上九天揽月"。这些碎片在网络时空里碰撞重组,构建出令人窒息的宿命感。

但这场全民围观的生死叙事中,暗藏着更深层的时代病灶。中国疾病预防控制中心最新数据显示,25-35岁人群猝死发生率较十年前上升47%,其中女性增幅达62%。在千千倒下的急诊室外墙上,"胸痛中心"的绿色标识正在全国3.8万家医院普及,却仍挡不住越来越多的年轻生命在社交媒体上"突然黑屏"。

当网友争论"低烧五天为何不就医"时,我们或许更该审视这个时代强加给年轻人的生存悖论。千千的日程表里,音乐教师、潜水考证、宠物照料、跨省探亲等事项密集排列,这何尝不是当代青年的集体写照?美团研究院2024年报告显示,90后平均同时经营2.3个"人生副本",超60%受访者将"斜杠青年"视为必要生存技能。

在天津某三甲医院的心内科,我见到26岁的程序员小林。他的手机屏保是"活着才能输出"的游戏标语,病历本上却写着"频发室性早搏"。"就像游戏里的血条,总觉得自己还能再扛一波伤害。"他苦笑着展示运动手环数据:过去三个月日均睡眠4.2小时,静息心率却从65飙升到92。这种"极限压血线"的生存策略,正在年轻群体中病毒式蔓延。

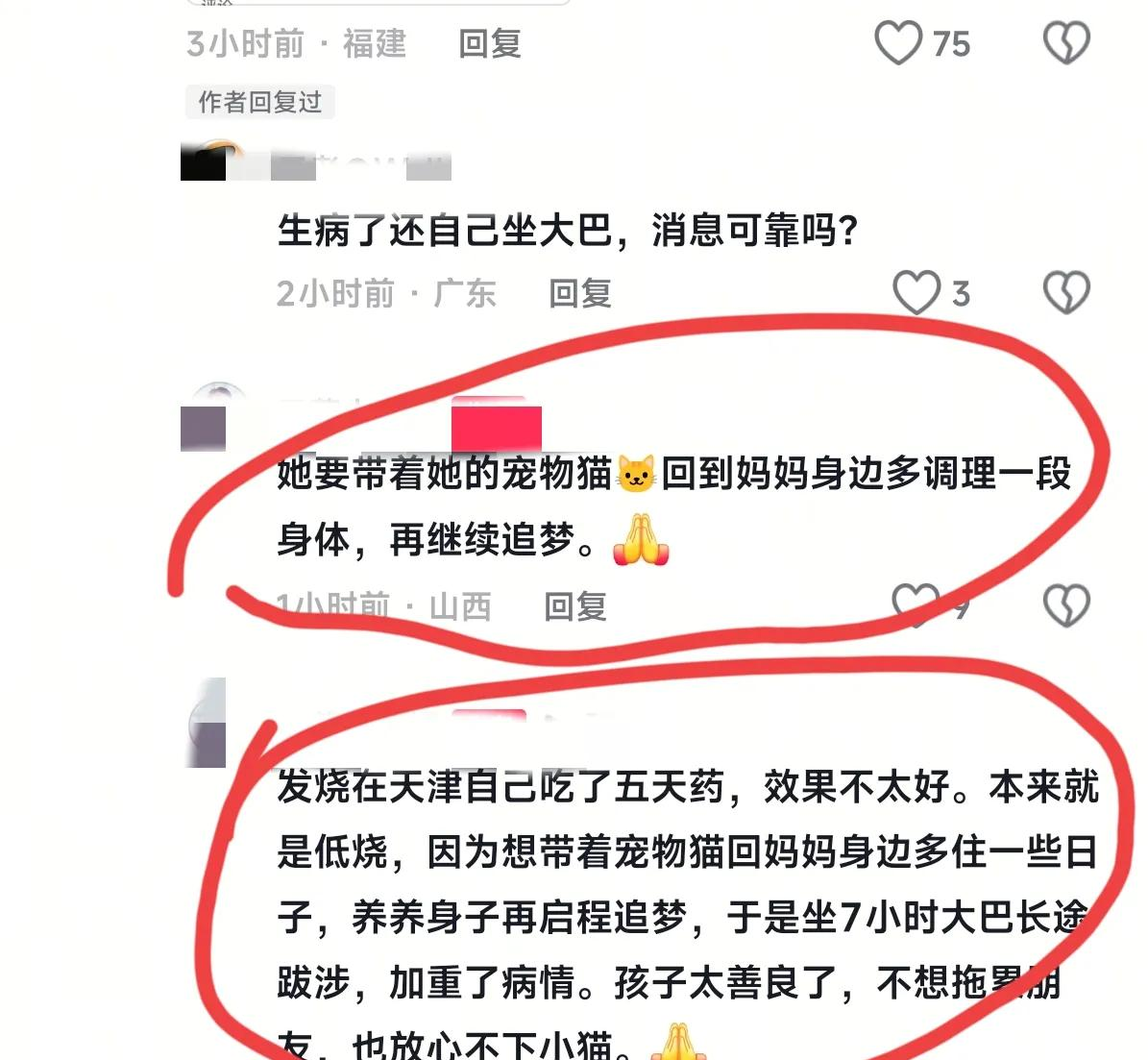

更值得警惕的是情感系统的过载危机。千千宁肯带着病体长途跋涉也不愿麻烦朋友,这种"懂事式孤独"折射出新型社交焦虑。中国科学院心理研究所2025年白皮书指出,Z世代"求助障碍症"患病率已达31%,超四成受访者认为"暴露脆弱会降低社交评分"。当"不打扰"成为美德标准,多少预警信号在沉默中化为致命一击?

在这场全民悼念中,出现了极具荒诞性的场景:某直播平台同步推出"云守灵"虚拟空间,用户可点亮电子蜡烛并发送弹幕;电商平台"急救包"搜索量暴涨300%,配图却是千千生前的潜水照;更有自媒体连夜推出《从心源性猝死看星盘流年》的付费专栏。当死亡成为流量密码,我们是否正在消解生命的庄严?

在信息茧房的作用下,医学真相与都市传说开始发生化学反应。有网友将千千事件与五年前的滴滴案强行关联,构建出"揽月诅咒"的玄学叙事;某短视频博主用AI换脸技术制作"千千生前预警"视频,获得百万点赞。这种后真相时代的魔幻现实主义,让专业科普变得举步维艰。国家网信办最新监测显示,健康类谣言传播速度是专业辟谣的6倍,生命周期长达72小时。

但硬币的另一面,技术也在重塑生命守护的可能性。上海某科技公司研发的智能手环,能通过皮肤电反应提前40分钟预警室颤风险;北京协和医院试点"数字孪生心脏"项目,用患者数据构建虚拟器官进行风险推演。这些创新如同黑暗中的萤火,提醒我们科技向善的可能方向。

在追责诊疗流程的喧嚣中,我们或许忽略了更本质的问题:当"搞钱""上岸""逆袭"成为人生主旋律,谁来教会年轻人聆听身体的警报?日本早稻田大学的研究显示,参加过系统生命教育的学生,健康风险识别能力提高58%,就医及时性提升43%。反观我们的教育体系,急救课程至今仍是选修课里的冷门选项。

在深圳某中学,生物老师王敏尝试将解剖课改造成"生命体验工作坊"。学生们戴着VR设备观察心脏跳动,用压力传感器感受情绪对脉搏的影响,甚至模拟猝死前30分钟的身体信号。"要让学生明白,体检报告上的数字不是KPI,而是生命的呼吸。"这种沉浸式教育或许能为年轻一代重建感知身体的通道。

更为根本的是社会支持系统的升级。在杭州,由社区医院、心理机构和健身中心联动的"生命加油站"试点项目,已成功干预137例潜在高风险个案。这种将医疗前哨、心理缓冲和运动防护相结合的模式,或许能织就更细密的安全网。毕竟,守护生命不应是个人孤军奋战的剧本,而是整个社会需要合写的篇章。

结语:在喧嚣中听见心跳千千的故事终将退出热搜,但留给时代的叩问仍在回响。当我们刷着"珍惜当下"的鸡汤文案时,是否真正学会与身体对话?在追逐"人生赢家"剧本的过程中,有没有留出倾听心跳的空白?

站在科技与人文的十字路口,或许我们需要重新定义"成功"的度量衡——不是社交媒体上的点赞数,不是简历上叠加的证书,而是静夜时分清晰有力的脉搏跳动。下一次听到救护车呼啸而过时,愿我们都能暂停刷屏的手指,触摸自己温热的手腕,感受那个始终陪伴我们的生命节拍。

毕竟,在这个万物皆可云的时代,唯有心跳无法上传云端。当年轻的生命接连成为热搜话题,是时候重建我们与身体的真实连接了。你说呢?此刻正在阅读这些文字的你,是否听见了自己心跳的声音?