在中国西南地区广西的崇山峻岭间,那奇妙无比的喀斯特地貌的溶洞中,看似无言的石头们,正在讲述着一部源远流长且炫彩瑰丽的历史史诗。

考古学家们曾在这里发现了80万年前的百色手斧,这把石器仿佛在诉说着一个事实,这里人们的祖先们,早在旧石器时代就已在此“打卡”了。

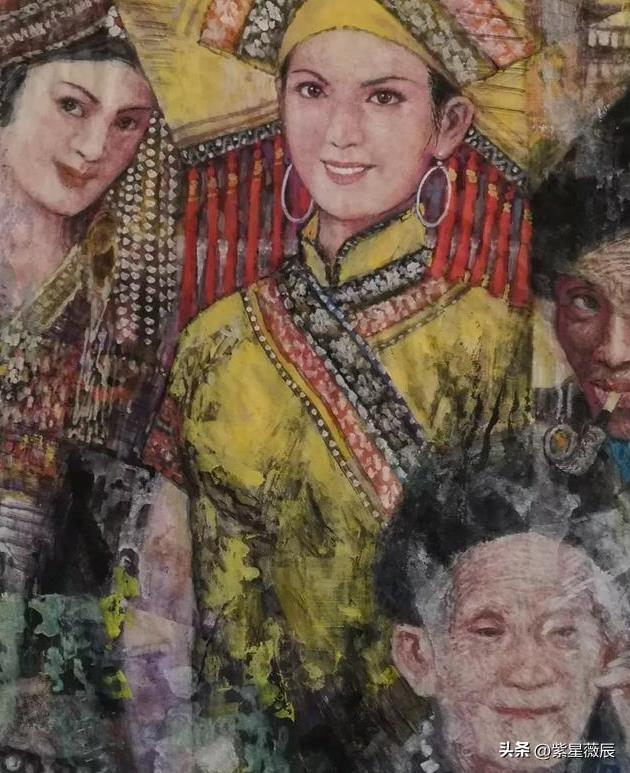

考古学的发现也让人们想起了当地流传着两个民族的故事——壮族与布依族。

他们曾共享同一片土地、同一种语言,甚至同一种祖先记忆,却在建国后的民族识别中被划为两个民族。

如今,壮族以近2000万人口稳居少数民族榜首,而布依族则以357万位列第十。

壮族在广西繁衍生息,甚至广西作为一个省级行政区划,其全称就是广西壮族自治区。

而他们的近亲布依族,如今在贵州的喀斯特峰林间,也依然保留着“三月三” 吃花糯米饭的古老习俗。

这对被地理分隔的“兄弟民族”,在建国后经历了一次戏剧性的“分家”,却在人口排名上续写着传奇。

这背后,既有千年的文化渊源,也有新中国民族政策的深远考量。

同根同源:从“百越”到“僚人”的千年演变

同根同源:从“百越”到“僚人”的千年演变壮族的历史可以追溯到4万年前的“柳江人”,这些早期智人在广西的洞穴里留下了最早的生存印记。

到了新石器时代,桂林甑皮岩的居民已经开始种植水稻,制作陶器,过上了定居生活。

他们的体质特征与现代壮族人高度相似,仿佛是穿越时空的基因拷贝。

至于人种延续之后的具体民族规划,也就是壮族与布依族的祖先,则是可以追溯到先秦时期的“百越”族群。

百越并非单一民族,而是广泛分布于岭南地区的部落联盟(西瓯、骆越等),以稻作农业和独特的“干栏式建筑”闻名。

而布依族的祖先,同样来自岭南的百越族群。

大约在战国时期,一支越人沿着红水河北上,进入贵州高原,他们在北盘江流域刀耕火种,形成了自己的族群统治。

秦始皇南征百越后,部分越人融入中原,另一部分退居深山,逐渐演变为“僚人”,而他们也在日常生活中,逐渐形成了独特的“僚人”文化。

僚人分支众多,也并不都是秦朝的“顺民”。

秦始皇南征百越后,在岭南设置桂林、南海、象郡,西瓯、骆越等族群被迫与中原移民杂居,开启了“汉化”进程。

但一支不愿被同化的越人选择逆流而上,同样是继续沿着右江、红水河深入云贵高原,他们找到了北盘江畔的“老前辈”们,在这里建立了“夜郎国”,与壮族先民渐行渐远,为后世的民族分化埋下伏笔。

汉代以后,留在岭南的“僚人”逐渐再次分化出了“俚人”等族群,而迁徙到贵州的分支则发展为“都匀蛮”、“八番蛮”。

两地的语言开始出现差异:壮语保留了更多古越语词汇,布依语则吸收了大量侗台语元素,仿佛两个方言区的“家族群”开始各自聊起了不同的话题。

其中一支在唐代被称为“俚僚”,主要聚居在今天的广西、贵州、云南一带,他们以铜鼓为礼器、以山歌传情,形成了独特的文化体系。

然而,由于地理阻隔和方言差异,僚人内部逐渐分化:广西西江流域的群体发展为“僮”(音同“壮”即壮族前身,但有贬义色彩),而贵州南盘江流域的群体则被称为“仲家”(布依族旧称)。

考古学家在贵州赫章遗址发现的青铜钺,与广西西林铜鼓纹饰如出一辙,两地虽相隔千里,却有着相同的太阳纹、羽人纹。

如今,铜鼓已成为壮族“布洛陀”祭祀和布依族“六月六”庆典的核心法器,仿佛在诉说着“分家不分根”的情谊。

这种“文化基因”的相似性,印证了两族共同的百越血统,印证了两族共同的文化根脉。

这里也有一个很有趣味的冷知识,壮族的“三月三”歌节与布依族的“六月六”祭田节,虽名称不同,但核心都是祈求丰收,且节日中必唱的古歌调式惊人相似——这或许是他们同源的证据之一。

分道扬镳:地理隔绝与文化微差

分道扬镳:地理隔绝与文化微差尽管同出一脉,地理环境却让两个族群走向了不同的发展路径。

对于壮族来说,他们扎根于广西盆地,依托肥沃的农田和便利的水运,逐渐形成以稻作为核心的农耕社会。

明代《赤雅》记载,壮人“善织壮锦,能歌善战”,甚至发明了独特的“壮药”体系。

我们甚至可以做出一个大胆的预测,有了相对来说足够多土地的壮族,如果没有外来势力的打扰,或许他们在几百年的发展延续之后,也能点亮自己独特的“科技树”。

但在元朝对西南地区推行“土司制度”后,当地的统治就成了中央王朝的一块心病,因为“土司”制度的本质就是“听调不听宣”,就是实际上的一个个小诸侯。

一开始这样“宽松”的制度也的确促进了当地的发展,大量的农田被开荒,人们一度能够丰衣足食。

但随着时代的发展,当地的“土司老爷”们便逐渐变质,他们对内横征暴敛、欺压百姓,对外阳奉阴违、伺机谋反,终于在明清时期,一场润物无声的“改土归流”开始了。

从明朝“土知府、土知州、土知县”三种文官的设立,把当地纳入了中原正常的统治体系,到清朝雍正时期正式取消土司世袭制度,甚至不惜直接出兵平乱,才终于稳定了中央对当地统治。

清朝完成“改土归流”后,壮族与汉族的融合加速,部分壮人甚至通过科举入仕,成为地方精英。

而布依族的生活就显得有些“返璞归真”,他们退居贵州喀斯特山区,因耕地稀缺,发展出梯田耕作与竹编工艺。

为适应山地生活,布依族发明了“吊脚楼”和“八音坐唱”(一种以八种乐器伴奏的曲艺),并保留了更原始的“自然崇拜”习俗。

在历史上,两个民族之间也有过一段小插曲——清代贵州地方志曾记载一场“语言官司”。

一名布依族人到广西经商,因口音差异被误认为“僮人”,非要说他手中的“身份证”(路引)不对,扣下了货物不给他。

此布依族人也是一个犟种,几句话好悬一群人没打起来,当地县令也不知道应该怎么处理,也不敢处理,毕竟如果真的是“伪造路引”,那可是个大罪。

派人奔赴贵州请来了一位土司,这么一问才把争执不下的双方给说清,并且最终发现彼此语言的词汇竟然七成相通,于是大笑和解。

民族识别:科学分类与政治智慧

民族识别:科学分类与政治智慧时间到了1950年代,在我们新中国建立后不久,国家便启动了民族识别工程。

在当时我们的民族识别的依据,基本是根据斯大林提出的“共同语言、地域、经济生活、文化心理”四要素来判断的。

没想到这项工作进行后不久,各地民族便如同拆开一个充满惊喜的盲盒。

1953年,以语言学家王均为首的专家团队深入西南考察,发现“僮”与“仲家”语言相似度超60%。

“仲家” 人其语言与广西壮语虽有相似,却存在明显的声调系统差异。

王均

经过比对,专家们判定:布依语与壮语同属壮侗语族,但分属不同方言区,应单独识别为一个民族。

这样便因地域分隔和文化细节差异(如壮族尚铜鼓、布依族重竹编),最终将其划分为两个民族。

这一决策背后,既有学术考量,也有现实政治需要。

首先就是为了促进区域自治,广西成立壮族自治区,贵州设立黔南布依族苗族自治州,通过分治保障各族权益。

再就是为了文化保护,壮族文字以拉丁字母为基础创制,而布依族则沿用汉字注音,确保语言传承。

最后就是想要促进经济发展,针对壮族聚居区推进水稻集约化种植,而对布依族山区重点扶持旅游业和手工艺,双方的经济要个性化发展,索性直接认定为“两家人”。

即使这样,在1953年民族识别时,也曾有布依族代表提议与壮族合并,但因担心“人口太多稀释自治权”而作罢。

1965年,周恩来总理提议将“僮族”改为“壮族”,取“健壮、强壮”之意。

这一改动不仅消除了“僮”字的贬义色彩,更象征着这个民族的新生,而布依族则保留了自称“布依”(意为“本地人”),正式成为单一民族。

这场“改名潮”背后,是国家对少数民族文化的尊重与保护。

今日镜像:第一与第十的共生之路

今日镜像:第一与第十的共生之路如今的壮族与布依族,既是“兄弟”,也是“对手”。

1958年广西壮族自治区成立,为壮族人口发展提供了政策保障,而布依族聚居的黔南、黔西南州,也通过自治条例鼓励生育。

两地的人口出生率长期高于全国平均水平,如同开了“人口增长加速器”。

改革开放后,广西凭借沿海优势成为经济强省,壮族人口占比始终保持在 30% 以上,从刘三姐的山歌到“柳州螺蛳粉”的爆红,壮族文化借助现代媒介走向全国。

而贵州的布依族则依托旅游业崛起,从“地无三尺平”的山区走向世界,凭借“黄果树瀑布”旁的村寨和“布依盘歌”非遗,成为贵州旅游的金字招牌。一句“无歌不成礼”的谚语,道出了这个民族的文化韧性。

经济发展带来的医疗、教育改善,让两族人口实现了“质”与“量”的双提升。

壮族的人口达1956万,成为唯一拥有省级自治区的少数民族,稳居少数民族第一,布依族的人口357万位列第十,这对 “分家兄弟” 的人口增长,堪称中国民族政策的成功典范。

令人欣慰:山河难阻,文化同辉

令人欣慰:山河难阻,文化同辉尽管 “分家” 60 余年,壮族与布依族的文化依然血脉相连。广西的铜鼓与贵州的铜鼓纹饰惊人相似,两地的“三月三”歌节都在用歌声诉说着共同的记忆。

壮族与布依族的分立,是新中国民族政策的缩影。这种“尊重差异”与“促进融合”并行的策略,既避免了苏联式的民族矛盾,又为多元文化共存提供了空间。

二者之间的关系,就像是他们的“民族之音”——壮族的“八音坐唱”与布依族的“布依八音”一样求同存异、交相辉映。

虽风格迥异,却都使用月琴、笛子等传统乐器。

在广西西林与贵州兴义的交界处,两族艺人常常即兴合奏,用音乐编织着跨越行政区划的“民族交响乐”。

然而,二者之间的争议依然存在。

首先就是语言危机:年轻一代更倾向使用普通话,壮语与布依语使用者逐年减少。

其次是身份困惑,部分边境地区的壮、布依混居村落中,村民至今难以明确归属感。

很多学者,就像中央民族大学教授张海洋指出:

“民族识别不是终点,而是动态过程。未来可能需要更灵活的身份认同机制。”

站在如今世界的时间节点回望,壮族与布依族的“分家史”也恰是中国民族政策的生动注脚。

从“百越”到“僚人”,从“僮族”到壮族、布依族的蜕变,不仅是民族识别的科学实践,更是对多元文化的尊重与包容,这段分合史不仅是民族政策的案例,更是中华文明兼容并包的见证。

在乡村振兴的新征程中,两族正携手打造“民族团结进步示范带”,用实际行动诠释着“中华民族一家亲” 的深刻内涵。

当广西的壮锦与贵州的布依蜡染共同亮相国际时装周,当壮族的 “三月三” 与布依族的“六月六”成为跨省旅游品牌,我们看到的不仅是两个民族的繁荣发展,更是一个多民族国家的和谐共生。

这对被“分家”的岭南兄弟,用60余年的发展历程证明:中华民族的伟大复兴,正是56个民族“各美其美,美美与共”的生动实践。

或许正如壮族古歌所唱:“分山分水难分心,同根同源同片云。”

参考官方文献:布依族介绍——湖北科技学院党委统战部

西林:创新民族团结创建模式 打造三省(区)民族大团结大融合进步示范区——广西壮族自治区民族宗教委员会

布依族——历史沿革——镇江市民族宗教事务局