好人肯定会有好报的。身份这东西其实也说明不了啥,不过在某个特殊的时候,却能留下一段被大家广为传颂的佳话。

“王学文夫妇,你们对我的恩情,我这一辈子都报答不完呐。要是没有你们,哪有我这个儿子。”1950年,一名女同志对王学文夫妇表达了这样的感激之情。

1937年的时候,这位女同志也向他们表达了感激之情,不过当时的情况可完全不一样。她说道:“你们的恩情,我现在都不知道该怎么报答才好。你们,一点儿都没因为我是红军就怕麻烦,还乐意收留我的孩子,真的特别感谢你们。”

眨眼间,新中国迎来了曙光,漂泊在外的儿子终于盼到母亲来接他回家,这感情变得愈发深厚,以前的故事也愈加刻骨铭心了。

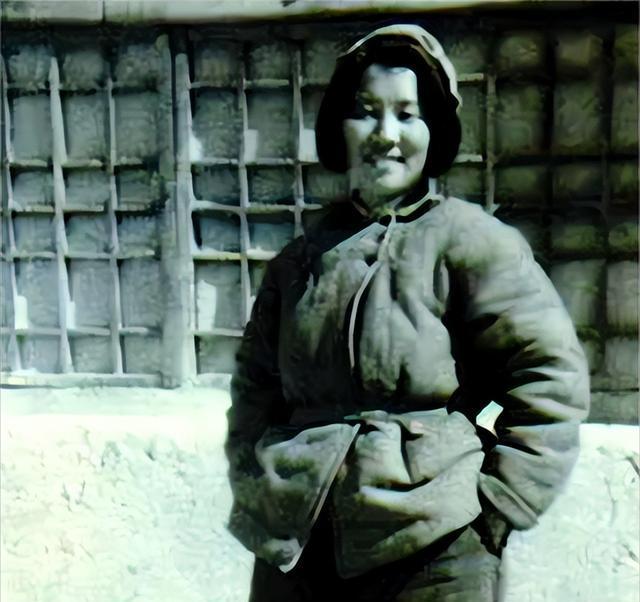

这位女同志就是吴仲廉,我们对她可熟悉。她是红军队伍里为数不多的女同志,她的故事从革命正火热的时候就开始。

1928年的时候,吴仲廉就参加红军部队了。吴仲廉和其他穷苦妇女可不一样,她是接受过良好教育的。她家里在湖南开个小店过日子,一家人勤勤恳恳地干活,日常生活是不成问题的。

吴仲廉的父母把多余的钱全拿出来让她上学。他们可没有那种觉得女子就该怎样的封建思想,相反,受革命思想影响,他们想着:“咱女儿也会有出息的,到时候咱们脸上也有光。”

就这样,吴仲廉就在这样的家庭环境里长大。学习的时候,她可高兴了,是那种老师特别喜欢、常常拿来夸奖的学生。放学回了家,还会跟父母讲自己学到了啥,知道了啥有趣的事儿。

吴仲廉性格开朗又带着恬静,这让她的父母越发觉得以前的想法没错。而且,吴仲廉不但性格好,字也写得特别棒,还会吹箫操琴这种才艺,家里人和左邻右舍常常让她出来露一手。

可以讲,这时候的吴仲廉已经让父母感到骄傲了。

父母和学校给予她的先进思想,为她投身革命打下了一定的基础。吴仲廉,虽然让父母引以为傲,可这背后是经历了生离死别与颠沛流离的生活。不过吴仲廉表示:“这一切都是值得的。”

1926年的时候,吴仲廉就跟着革命的步伐,在湖南搞起了革命斗争。到了1927年,这时候的吴仲廉可就不一样了,她不再是个学生了,而是成为了共产党员吴仲廉。

吴仲廉可厉害,多才多艺!她是红军部队里少见的女知识分子。在政治工作这块儿,她干起来一点不比男同志差。

1937年,吴仲廉也跟自己母亲一样有了孩子。不过她的想法和母亲不一样,那时候的吴仲廉就盼着自己的孩子能健健康康、平平安安地长大成人,在当时,过程什么的都不重要了。

那时候,她刚生完孩子,又遭遇了马家军的袭击。红军部队当时都自身难保,危险得很,哪能让刚出生的小娃娃跟着。她没办法,只能想办法把孩子保护起来。

于是在甘肃临泽县,吴仲廉非常明智地挑了一户势力比较大、有能力抚养这个孩子的人家,那就是当地的地主王学文家。

王学文家口碑相当好,和别的地主比起来,那可真是太不一样。他家做事有自己的一套规矩,对待老百姓和红军部队都特别宽容、大度。

他还当过保长,大家聊起来的时候,还有人说他是个大好人。在大是大非的问题上,王学问看得可通透了。

吴仲廉针对这个前提就想:“他要是不收,估计就没人敢收了。”

不一会儿,吴仲廉就趁着夜色出门了。天气冷得刺骨,寒风呼呼地吹着,她来到自家门前。她身形瘦弱,好像一阵风就能把她吹倒似的,可她的胳膊把孩子紧紧地抱着,就怕孩子冻着了或者摔着了。

吴仲廉这一趟没抱多大希望,为啥?当时马家军就在附近,红军部队要是靠近马家军,那可就是离死更近一步了。

和王学文一碰面,两边的人心里都七上八下的。瞅见抱着孩子过来的吴仲廉,就已经清楚这个女红军来是干啥的了。王学文先开了口:“你咋想的我明白,可我这也有一大家子人,也得替他们着想。”

这话一说完,吴仲廉的希望就变得更没影了。她也没使劲儿地劝求,反倒挺理解地说:“成,王大哥你的想法我心里明白着。我也不能在你们家再待下去了,我这就走,给你们添乱了。”

王学文也特别心疼这孤苦的母子俩,可他是真没辙。就在吴仲廉要走的时候,转机来了,王学文的老婆出来讲:“让她们留下来吧,和咱们刚生下来的孩子做个伴儿,这也算是积德行善。”

王学文因为妻子的提醒,发现了“留下来”的机会,这样大家就都安全了。于是,开头吴仲廉感激的话就说出口了。

吴仲廉是一位母亲,她希望孩子能平安健康长大的愿望成真了。吴仲廉讲:“我错过了孩子成长中最关键的时候,可在王大哥家,我孩子过得很幸福,是在满满的爱里长大的。”

吴仲廉可了不起了,真是巾帼不让须眉。她早期就被毛主席看重了。她字写得特别好,毛主席让她展示过,而且她的字还见证了红军好多重要时刻。

吴仲廉曾经抄写了三万字有关建军原则的内容。她在抄写的时候,就把这些内容牢牢记在心里了,而且在实际经验里,她依据这些内容不断规范自己的行为,还重新去认识它们。

就这样,不管吴仲廉面对的是普通百姓还是地主,她都会好好商量,绝对不会让人家为难。

就好比红军队伍,再难也不会多拿百姓一点儿东西。新中国成立后,吴仲廉找回了儿子,可儿子的孝心很多是冲着王学文夫妇的。吴仲廉,也尽力去帮扶生活困难的王学文一家,把这份恩情记一辈子。

建国之后,吴仲廉开展工作的时候特别信任老百姓,把老百姓提的建议当作头等大事。她把跟老百姓联系的途径变得很简单,老百姓的信件她都会一封一封看,还认真记录下来,有问题就改正。

毛主席说的“深入群众”,吴仲廉做到了,“事事有回应”她也做到了。吴仲廉得到了老百姓的帮助,她,也用自己的实际行动回报老百姓。后来,毛主席视察的时候,一见到吴仲廉就说:“小吴干得可真好,有你在,我就放心。”

在毛主席跟前,吴仲廉有时候一脸严肃,说的是工作上的事儿;有时候又开朗得很,满脸笑容,跟毛主席唠的是家常、习惯这些事儿。

吴仲廉教导儿女,在她的影响下,儿女变得越来越优秀。吴仲廉的父母期望她能成才,而吴仲廉则希望儿女平安长大,将来报效祖国。

结语在那个动荡又复杂的时期,王学文这家人特别讲义气,人也善良。他家虽是地主,可本性善良,是吴仲廉的恩人,对红军也有过帮助。

吴仲廉的事迹特别出彩,她的精神真的很让人钦佩。做母亲,她非常合格;为国家做贡献,她特别坚定。

革命的红色故事,会一代一代地闪耀着!