1410年深秋的斡难河畔,朱棣麾下的神机营以雷霆之势击溃鞑靼主力,标志着中国古代军事史迈入火器主导的新纪元。从元末战场上的竹制火筒到永乐年间专业化火器部队的建制,明朝在半个世纪内完成了一场震撼欧亚的军事革命。

这场变革不仅重塑了东亚战争形态,更使中国火器技术领先世界两个世纪之久。当我们翻开《大明帝国战争史》第三章,看到的不仅是硝烟弥漫的战场,更是一个古老帝国在军事科技领域的璀璨绽放。

永乐八年(1410)正月的北征诏书中,"神机铳炮"四字首次作为独立兵种出现,这支部队的组建标志着火器从辅助兵器向战争核心的质变。

1. 组织架构的军事革命

神机营的建制打破传统卫所体系,开创专业化兵种先河:

层级设置:五军(中军、左右掖、左右哨)下设24司,每司550人;

武器配比:火器装备率100%,冷兵器仅为备用;

专业分工:设"提督内臣"监管火药质量,"把司官"专司射击训练。

对比欧洲最早的西班牙火枪兵(1510年建制),神机营的体系化程度领先百年。其训练手册《神机秘要》规定:士卒需通过"百步穿杨、五射三中"考核,标准远超同期欧洲军队。

2. 装备体系的跨越式发展

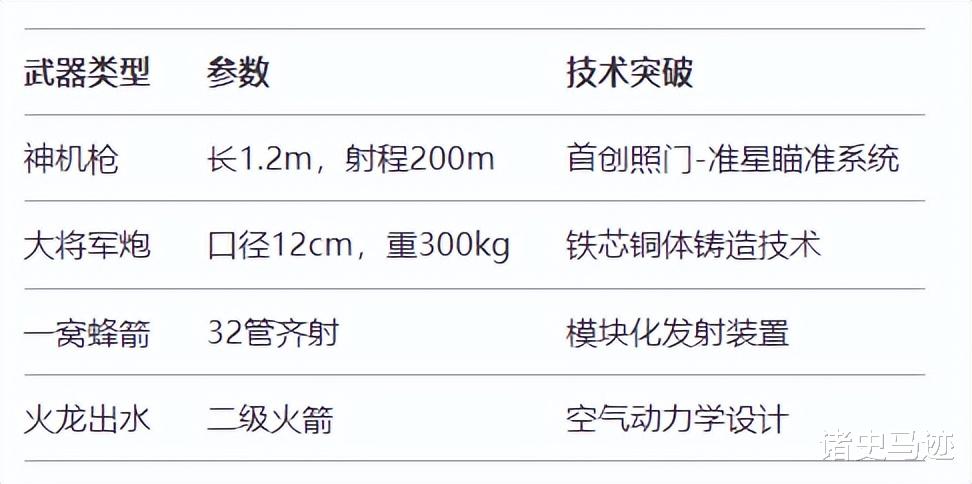

北京军事博物馆藏永乐火器显示当时的技术突破:

这些装备在忽兰忽失温战役中展现出恐怖威力:蒙古文献记载"明军阵中雷声不绝,人马皆成齑粉"。

二、火器技术的三大突破永乐年间火器发展呈现系统性创新特征,形成完整技术体系。

1. 材料工艺的革命

复合铸造:宣德炉工艺移植火炮制造,出土"威远将军炮"显示其采用"铁骨铜肤"结构,炸膛率降至5%以下;

标准生产:兵仗局遗址出土模具证实,弹丸公差控制在±1mm,火药配比精确到"硝七五、磺一十、炭一五";

防腐技术:使用桐油生漆混合涂层,使火器耐候性提升三倍。

2. 战术装备的创新

迅雷铳:五管旋转火铳,可连续发射五次,赵士桢《神器谱》赞其"转动如风,虏骑莫近";

架火战车:六轮运载平台配备火箭百支,成为移动火力点;

夜叉铳:首款带刺刀火器,铳长1.5米,刺刀可拆卸为短剑。

3. 后勤体系的现代化

模块运输:佛朗机炮实行子铳预装制度,换装时间从5分钟缩至30秒;

分级仓储:九边重镇设"天、地、人"三级火药库,贮存周期达十年;

维修制度:每百具火器配匠户三人,战时随军保障。

永乐五次亲征的战场,成为检验火器体系的试验场。1410年斡难河战役堪称古典火器战的典范。

1. 行军布阵的科学性

车营体系:3万辆武刚车首尾相连,夜间构成"车城",内置火炮警戒;

火力配置:前锋营配轻便手铳,中军置大将军炮,后卫设火箭车;

侦查体系:斥候携带"神火飞鸦"(侦察火箭),监测范围达50里。

2. 战场指挥的艺术性

旗语系统:用十二面彩旗组合传递32种指令;

声光信号:信炮分"天、地、人"三响,配合灯笼颜色指挥变阵;

地形利用:在斡难河弯曲处设伏,利用水面反射扩大杀伤面。

3. 战术效果的毁灭性

战后鞑靼战损记录显示:

60%伤亡由火器造成,传统弓箭杀伤占比降至20%;

战马惊厥导致的踩踏伤亡首次超过刀剑杀伤;

蒙古包中缴获的"避炮符咒",印证火器的心理威慑。

四、技术扩散与军事变革火器革命引发明朝军事体系的连锁反应,重塑了从单兵到战略的各个层面。

1. 单兵战术的革新

三叠阵:前排放铳、中间装填、后排警戒的轮替体系,使火力持续性提升五倍;

五行阵:火器与刀牌、长枪、弓箭、骑兵协同的新型方阵;

鸳鸯阵:戚继光改良的十二人小队,配备火器手四人。

2. 边防体系的转型

空心敌台:戚继光在蓟镇筑台1200座,每台配佛朗机八门、神枪十二支;

火路墩:沿长城每五里设预警烽燧,配备信炮火箭;

铁蒺藜阵:埋设爆炸性地雷"自犯炮",形成立体防御。

3. 海军战术的突破

郑和舰队将火器海战推向巅峰:

宝船配备"碗口铳"48门,射程达300米;

使用"火药飘"(燃烧筏)实施火攻;

发明"水底龙王炮"(定时水雷)保卫锚地。

当欧洲开始火器近代化时,明朝的领先优势却在僵化中消逝。

1. 正统年间的技术停滞

1436年兵仗局奏折显示,火器形制"悉遵永乐旧式";

弹丸铸造技术倒退,出土正统铁弹公差达±5mm;

火药配方退化,硝含量普遍低于70%。

2. 制度性腐败的侵蚀

成化年间工匠逃亡率达40%;

弘治时期边镇火器完好率不足三成;

正德年间出现"以竹代铁"的劣质火铳。

3. 军事思想的固化

将领普遍"重骑射,轻火器";

《武备志》仍将"火龙经"列为秘术;

嘉靖倭乱时,明军火器反被日军铁炮压制。

结语:当1592年朝鲜战场上明军佛朗机炮与日军铁炮对射时,一个残酷的事实已然显现:曾经领先世界的神机营,已在百年僵化中失去锋芒。但那些深藏在兵书中的智慧,那些沉睡在博物馆的利器,仍在诉说着一个帝国曾经的军事辉煌。

这场始于永乐盛世的火器革命,最终未能突破农耕文明的制度窠臼,却为后世留下深刻启示:技术的跃进需要制度的护航,武器的先进更需要思想的解放。正如《大明帝国战争史》所警示的——军事革命的真正战场,永远在人的头脑之中。