1936年2月,陕北的风依然凛冽,红军东征来到了黄河边上!

黄河以东,是敌人的枪口,也是希望的曙光,这一夜,红军划破这道天险,拉开中国革命“东进抗日”的序章。

这是毛主席第一次东渡黄河,此刻的小木船上,毛主席是否早已在酝酿,那句《沁园春·雪》中那句“北国风光,千里冰封”?

1936年2月21日,黄河边的夜晚寒风刺骨,冰雪覆盖了滩头的每一寸土地。渡口边,红军的士兵忙碌地将绳索系在船头,手脚麻利而有序。

毛主席站在渡口,脚下是一片新铺的稻草,防止结冰的地面滑倒人。他一身长棉袄,帽檐上还挂着几滴融化的雪水,面向黄河,目光如炬。

船工们一边装载着粮食,一边喊着口号:“慢点放!不能撒手!”这些木船还是几天前刚刚赶工做好的,每艘能装下30人,但摇晃起来还是让人心悬。

毛主席站上船的一瞬,船头微微下沉,随行的警卫员赶忙扶了一把,他却笑着摆摆手:“不用扶,黄河都敢过,还怕这几步?”

说罢,他看着滚滚而去的河水,沉吟片刻后轻声说道:“这河水真像陕北的小米粥,浓稠得很呐。”

一旁的彭德怀正检查行军物资,听到这话忍不住抬起头笑了:“主席,这可比小米粥难咽!”毛主席闻言一笑,声音低了些,却更坚定:“可只要我们过得去,敌人再狠,也拦不住我们!”

这场景在夜色中显得静谧,却又暗藏波涛。谁能想到,正是从这里开始,一场震撼历史的东征战役即将展开。

黄河两岸的棋局时间回到1935年底,红军领导层在陕北瓦窑堡召开了一场意义非凡的政治局会议。这场会议上,毛主席的“东进战略”从一众方案中脱颖而出。

当时红军刚刚结束漫长的长征,驻扎在陕北,局势可谓险象环生。南下,是补充物资的捷径;北上,则是壮大根据地的延续;而东进——许多人认为是个风险极高的选择。

为什么东进?在会上,毛主席用三句话让所有人清晰明了:“向东,是抗日救亡的战线,是唤起人民的所在,是我们唯一的生路。”这不仅是一场战略部署,更是一次政治宣言。

他提出的计划逻辑严密:第一步,稳住陕北防线,打破敌人围剿;第二步,跨黄河进入山西,扩展苏区;第三步,根据日军对绥远的动向,及时调整路线,用游击战扰乱日军。

这一方案背后的深意,既是要开辟新的抗日根据地,也是要打破阎锡山和蒋介石对西北地区的合围。当时的中国不仅战火纷飞,还有太多派系之间的暗流涌动。

毛主席的主张,不仅让红军找到新的生存空间,还为中国共产党在全国的抗日话语权抢占了先机。

毛主席的决定通过后,整个陕北根据地迅速行动起来。谁都明白,黄河东岸是机遇,但也是战火连天的“虎穴”。红军在彭德怀的指挥下开始了紧锣密鼓的渡河准备。

这是一场与时间赛跑的战役。夜晚的大雪似乎把天地冻住了,但河边的小木屋里却热闹非凡。彭德怀七天七夜没合眼,一边调兵遣将,一边亲自侦查渡口。

他时而在地图前用手比划,时而钻进军营亲自向士兵布置任务。每到一个船厂,他都会蹲下查看木船的结实程度,“这渡河,不仅靠勇气,更靠这些木头啊!”

与此同时,一群特殊的队伍也在秘密集结。这些人就是红军的骑兵侦察连。1935年10月初的一次战斗中,红军从敌军手中缴获了大量战马,并迅速组建了一支骑兵队。

队伍中的每一匹马都有编号,每个战士都为自己的马起了名字,有叫“闪电”的,也有叫“飞雪”的。虽然装备不如敌人精良,但这支骑兵将成为东征途中最重要的“眼睛”。

“我们连是靠马背出奇兵的!”一名骑兵战士说起话来声音洪亮。他说的也没错,骑兵最大的依仗就是马,所以才速度快非常适用于奇袭。

但是,从成立到准备渡河,满打满算他们训练的时间也只有四个月。不过,这丝毫不影响战士们的作战热情,他们要在实战中检验自己的成果。

事实上,这支骑兵不仅要完成侦察任务,还要负责在渡河时掩护红军主力,甚至要在敌后展开骚扰战。他们的任务,无疑充满了危险。

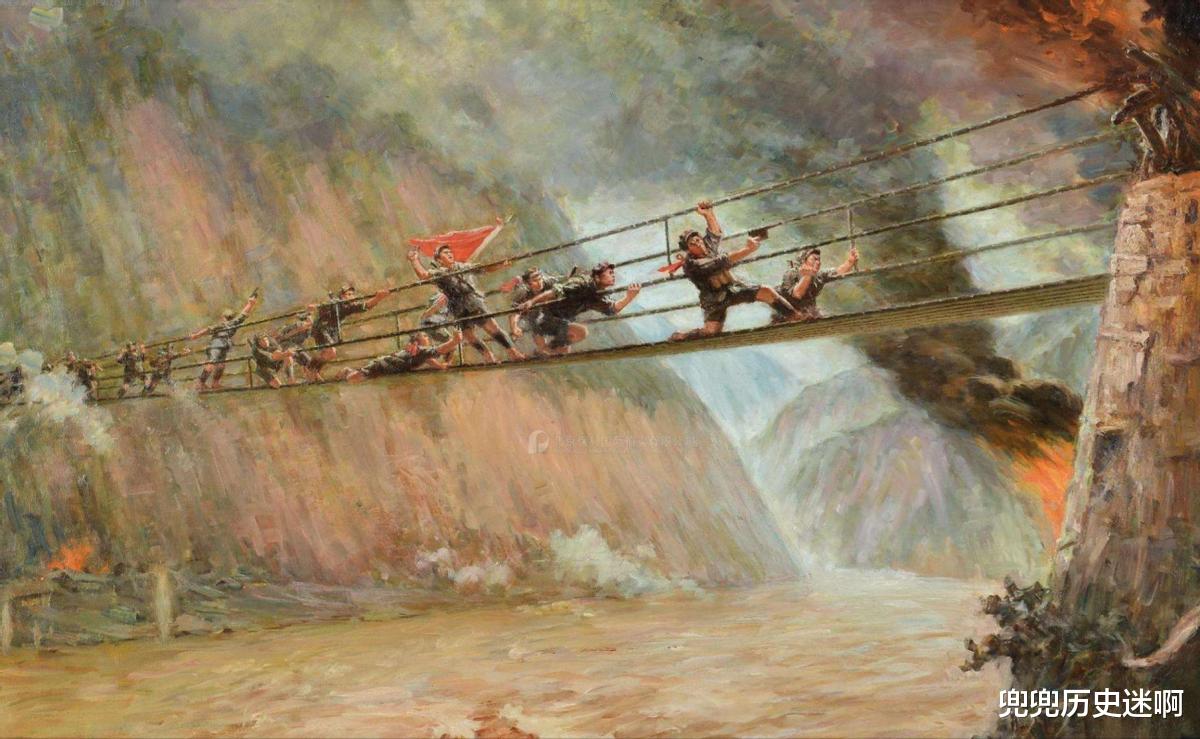

黄河东岸的黎明突袭2月20日晚,红军正式发起渡河战斗。根据彭德怀的部署,红军先头部队迅速占领了东岸的滩头阵地,为主力渡河提供掩护。

夜色中,枪炮声骤然响起,打破了黄河两岸的寂静。敌军显然没有料到红军敢在这种天气下发起渡河行动。

毛主席随后也登船渡河。当他站在东岸的滩头,看着逐渐占领的阵地时,默默说道:“黄河过去了,山西也不远了。”

渡河成功后,红军在吕梁山区展开了一系列战略部署。战士们在大雪中行军,冻得手脚麻木,却毫无怨言。因为他们知道,这不仅是一场战役,更是为了唤醒东岸百姓的抗日热情。

很快,红军控制了山西境内纵深50余公里的地区,占领了多个村镇,同时击溃了阎锡山部队的数个旅。红军东征,不仅带来了军事上的胜利,也把抗日的种子撒播在这片土地上。

75天的东征,虽然持续的时间并不长,但是它所带来的影响却是巨大的。毛主席的《沁园春·雪》,虽是随感而作,却深刻展现了他对未来中国革命的信心。

如今,站在黄河岸边,或许我们可以更深刻地理解那场战役的意义——那不仅是历史的转折,更是一支人民军队为了民族复兴而踏出的坚定脚步。