江西金溪“金溪之眼”事件,持续三年,终于迎来新的转折。钉子户婆婆的现身,让这场牵动无数人心的纠葛再次成为焦点。170万的补偿款,到底该如何衡量它的价值?这背后,是怎样的一段恩怨情仇?

金溪的“眼”,看透了什么?

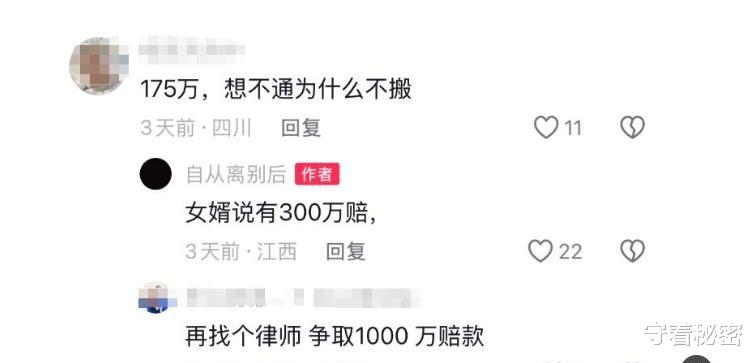

这栋孤零零的房子,矗立在高楼大厦之间,就像一只锐利的眼睛,注视着这座快速发展的城市。它见证了金溪的变迁,也见证了一家人的坚守。这三年,他们拒绝了170万,甚至更高的300万补偿款。这到底是什么原因?是贪婪?是固执?还是另有隐情?婆婆的露面,似乎更增添了一层迷雾。网友们议论纷纷,褒贬不一,有人同情他们的遭遇,也有人指责他们的不识抬举。 这栋房子,究竟是家园,还是一个难以解开的死结?

一家人,三种声音

这家人,并不简单。年轻夫妻,或许有对未来的憧憬,也有对生活的无奈;年迈的父母,或许更多的是对过去生活的留恋,对故土的依依不舍;而那位北京律师的女婿,他的角色又该如何定义?是为家庭争取利益的智囊,还是火上浇油的推手?过年女儿女婿未归,这背后又隐藏着怎样的家庭矛盾?是经济利益的冲突,还是情感的隔阂? 这些,都值得我们深思。 这170万,究竟该怎么分?对于这一家人来说,金钱,真的能衡量一切吗?

网络热议:是同情还是批判?

网络上,关于金溪婆婆的讨论持续发酵。有人说她面容憔悴,眼神坚定;也有人说她态度强硬,不近人情。这些评价,或许都带着个人情感的色彩,但背后却反映出社会对这类事件的不同看法。 有人将此与“珠海之眼”等类似事件相提并论,探寻更深层次的社会问题;有人则认为,这只是个例,无需过度解读。 我们该如何看待这些不同的声音?如何避免情绪化的判断,理性地分析事件的本质?

法律的尺度,公平的博弈

法院即将开庭,这将是事件的转折点。法律将如何界定房屋的价值?政府的拆迁行为是否合法合规?钉子户的权利义务又该如何平衡? 这些问题,都将得到法律的检验。 征地拆迁补偿标准的制定,也需要更加完善和透明,才能最大限度地避免类似事件的发生。 我们希望,法律能够给出一个公平的答案,让这三年的恩怨,最终能够得到合理的解决。

反思与展望:重建和谐,寻求共识

金溪之眼事件,给我们留下了许多值得思考的问题。政府在拆迁工作中,如何更好地平衡公共利益与个人利益?钉子户在维权过程中,又该如何维护自身权益,同时避免走入极端? 而我们作为旁观者,又该如何理性看待这类事件,避免情绪化的判断? 希望未来,这样的矛盾能够减少,和谐的社会氛围能够重建,在发展的浪潮中,我们能够找到一种更加公平、合理的方式,来协调公共利益与个人利益的关系。 这栋房子,最终的命运如何?我们拭目以待,也期待着事件能够给所有参与者,带来一个满意的结局。让我们一起在评论区,说出你的想法吧!