2024年盛夏,《歌手2024》引发的修音争议余波未平,一张疑似《歌手2025》招商PPT的截图再度点燃舆论场。这张模糊的图片里,"拟邀天王天后级歌手"与"全季录播"的字样形成戏剧性反差,仿佛在音乐综艺的修罗场上投下一枚深水炸弹。

这让我想起三年前在长沙录制现场目睹的魔幻场景:某位资深歌手在彩排时频频破音,导播间里调音师却胸有成竹地调试着混响参数。当最终播出版本里传出完美无瑕的歌声时,现场执行导演苦笑着对我说:"现在的观众根本不知道,他们听到的每个音符都经过至少三次数字美容。"

这种行业潜规则正在遭遇前所未有的挑战。根据中国社科院2023年发布的《视听节目受众审美调研》,18-35岁观众对"全开麦直播"的支持率较五年前提升了47.8%。年轻群体在弹幕中发明的"百万调音师"梗,正折射出对音乐真实性的集体渴望。

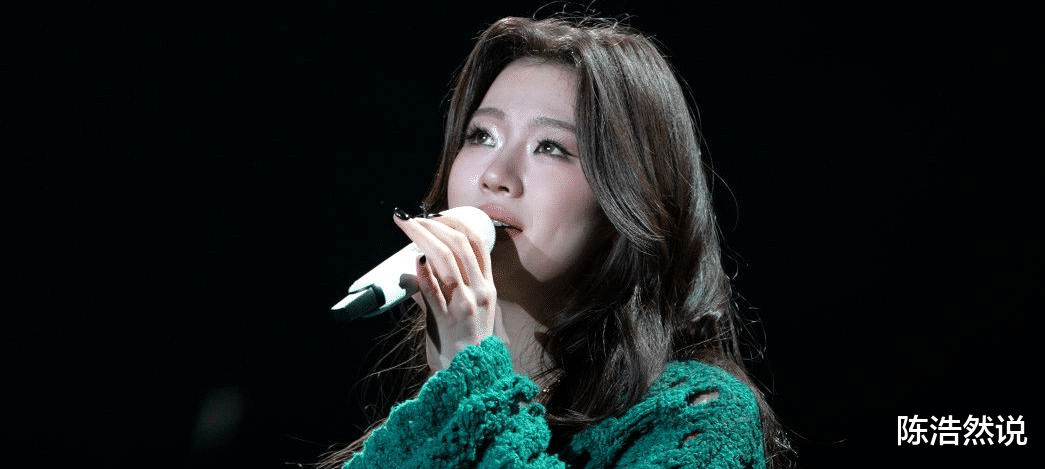

那英在《歌手2024》的遭遇堪称行业转折点的标志性事件。这位叱咤乐坛三十年的天后,在直播镜头前暴露的气息不稳、音准波动,瞬间引发社交平台狂欢式讨论。微博话题#那英修音师下岗#在48小时内累积12.8亿阅读量,B站相关reaction视频最高播放量突破千万。

这种舆论风暴背后,是音乐综艺受众的结构性裂变。00后观众成长于短视频时代,早已习惯"人均百万调音"的听觉环境。他们对音乐现场的理解,更多来自虚拟歌姬的完美演出或AI生成的定制神曲。当看到真实歌手的生理性瑕疵时,既觉得新鲜刺激,又产生认知错位的荒诞感。

反观70、80后观众,他们记忆中仍保存着张学友演唱会连续唱跳三小时的气息控制,王菲春晚《传奇》的零瑕疵现场。这种代际审美差异在《歌手》舞台形成奇妙对冲——年轻观众在弹幕玩梗"开口脆",资深乐迷在评论区缅怀"黄金年代",两股声浪交织成独特的文化景观。

修音技术的滥用正在重塑音乐产业的底层逻辑。某位不愿具名的音乐制作人透露,现在新人歌手的专辑制作预算中,后期处理费用占比高达60%,远超十年前20%的水平。这种畸形的投入比例催生出"录音室战士"群体:他们依赖科技手段修饰音色,却无法支撑小型Livehouse演出。

《歌手2025》选择录播的传闻,实则是这种行业生态的延续性投射。制作方深谙"修音即正义"的商业法则——根据尼尔森数据显示,经过精细修音的《中国好声音》第十季,收视率较强调真实性的第九季回升23%。这种数据反馈形成恶性循环:观众既唾弃"假唱",又难以接受真实的瑕疵。

但技术祛魅的浪潮已不可逆转。虚拟现实演唱会的兴起,让观众开始追问:当全息投影的邓丽君都能呈现完美现场,真实歌手的核心竞争力何在?这种拷问在2024年达到顶峰,日本索尼音乐推出的AI歌手"初音未来2.0",其数字专辑首周销量竟超越90%的真人歌手。

真实性与娱乐性的生死竞速在这场行业变革中,《歌手》系列的定位焦虑愈发明显。作为国内最长寿的音乐竞技综艺,它既要维护"专业音乐节目"的招牌,又不得不向流量逻辑妥协。这种撕裂在招商环节体现得尤为突出:某品牌方明确要求合作歌手必须满足"微博超话活跃度前50"+"抖音神曲制造机"的双重标准。

制作团队在创新突围中尝试的"沉浸式直播"模式,或许提供了折中方案。参考韩国Mnet《声斗罗》的实践经验,通过多维度视听技术强化临场感:360°环绕镜头捕捉歌手的微表情,骨传导麦克风收录胸腔共鸣,甚至引入实时音轨可视化系统。这种技术赋能的"可控真实",既保留直播的戏剧张力,又通过科技手段提升观赏性。

但更深层的矛盾在于音乐价值的时代重构。当短视频平台每天生产230万首"15秒爆款",当AI作曲工具能1:1复刻周杰伦风格,传统音乐综艺的评判体系正在失效。某位参赛歌手私下感慨:"现在观众期待的不再是完美的High C,而是能截成表情包的破音瞬间。"

结语:在滤镜与真实之间寻找平衡点站在《歌手2025》的十字路口,我们或许需要重新定义"好现场"的标准。日本武道馆的应援文化、欧美音乐节的泥浆狂欢,都在证明真实的音乐感染力远胜技术堆砌的完美。当国内某摇滚乐队在暴雨中坚持真唱,台下观众合唱声压过走音片段时,我们依稀看到了另一种可能。

节目制作人面临的终极命题,实则是整个文娱产业的集体困境:在算法统治的流量时代,是继续用数字滤镜制造视听幻觉,还是勇敢呈现那些带着呼吸声、汗水味的人性化现场?这个选择将决定未来十年音乐综艺的基因编码。

或许就像那英在舆论风暴后说的:"歌手也是人,人都有状态起伏。如果观众既想要看真人秀的戏剧性,又要求CD般的完美音质,我们可能需要发明时空穿梭机。"这句带着自嘲的回应,恰如其分地揭示了行业转型期的荒诞与阵痛。当修音师的快捷键逐渐失灵,或许正是华语乐坛重拾真实生命力的契机。