1947年9月,陕北一间简陋的房屋内,躺在病榻上的国民党中将续范亭喘着微弱的气息写下最后的遗言。这位曾在1935年于中山陵前以死明志的将军,经历了从同盟会成员到国民党高级将领,再到毛泽东、周恩来在延安的重要座上宾的人生转折。当死神即将带走这位饱经沧桑的老将军时,他最后的心愿却是加入中国共产党。这个请求很快得到了毛泽东的批准,然而续范亭已经走到了生命的尽头。

少年从军 报国志向终不渝

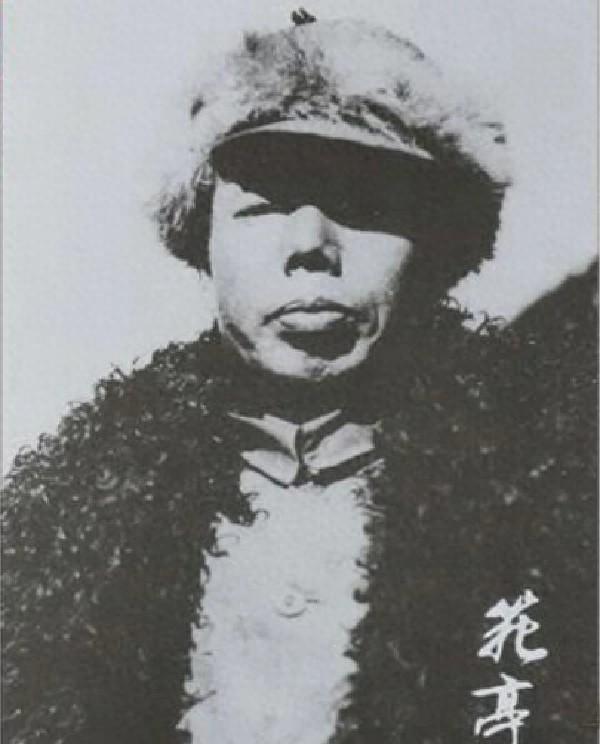

少年从军 报国志向终不渝清末民初的中国,正处在一个大变革的时代。1893年11月,续范亭出生在山西崞县的一个没落官宦之家,命运却给了他一个难得的机遇。

在那个动荡的年代,他的族兄续西峰成为了他人生道路上的重要引路人。族兄创办了宏道镇两级小学堂,年幼的续范亭得以在此接受新式教育。

革命的种子就此在少年心中生根发芽。在新式学堂里,他接触到了先进的革命思想,这些思想深深影响了他未来的人生轨迹。

1909年,怀揣着救国报国的理想,16岁的续范亭走进了太原陆军学校的大门。在这里,他很快加入了孙中山领导的同盟会,开始了自己的革命生涯。

四年后,续范亭又以优异的成绩考入了保定陆军学校。毕业之后,他选择前往陕西华山谋生,在那里等待着投身革命的机会。

机会很快就来了。辛亥革命爆发后,由于在同盟会的突出表现,续范亭被任命为山西远征队队长。这是他第一次担任重要的军事职务。

1915年,袁世凯称帝掀起了新的革命浪潮。云南的蔡锷、唐继尧率先发起护国运动,续范亭和族兄一起组建了西北护国军。

他们计划率军东进,途经陕西、河北,直指北京城。但在进入山西后,遭到了阎锡山的伏击,不得不退回陕西。

这次挫折并没有打倒续范亭。随着北伐战争的爆发,他被任命为中将总参议,位居军中要职。

在这个位置上,续范亭看到了更多的政治黑暗面。当他试图劝说蒋介石停止内战时,却被对方轻视为"迂腐书生"。

从同盟会会员到护国军将领,再到国民党中将,续范亭的军旅生涯看似一帆风顺。然而在这个过程中,他逐渐看清了军阀混战的本质,也开始思考中国真正的出路在哪里。

这段经历为他后来的思想转变埋下了伏笔。在军队中的所见所闻,让这位满怀理想的将军开始对国民党的政治路线产生了深深的怀疑。

山岗自尽 千古遗恨谱忠魂

山岗自尽 千古遗恨谱忠魂1935年的南京城,寒风凛冽。续范亭站在中山陵前的山岗上,手中握着一支手枪,目光望向远方。

他身着一身笔挺的军装,胸前别着国民党中将的徽章。这个清晨,他让副官把自己送到了这里,然后遣散了所有随从。

在这个特殊的地点,续范亭放下了随身携带的文件包。包里装着他写给蒋介石的一封长信,信中详细阐述了他对时局的看法。

这封信痛陈国民党的腐败,抨击了蒋介石一意孤行、坚持"剿共"的错误政策。他在信中写道:"与其看着国家走向分裂和灭亡,不如以死明志。"

续范亭选择在中山陵前结束生命,是向孙中山先生表达最后的忠诚。这位追随孙中山多年的老同盟会会员,用生命诠释了对三民主义的坚持。

枪声划破了清晨的宁静。当巡逻的卫兵赶到时,发现续范亭倒在血泊中,但奇迹般地并未当场死亡。

消息很快传到了南京城里。蒋介石派出了最好的医生前来救治,但续范亭拒绝了任何治疗。

他用微弱的声音对前来探视的人说:"我死得其所,死得其时。"这成为了他在医院里说的最后一句话。

续范亭的自杀在全国引起了巨大的震动。许多报纸都刊登了这则新闻,一些进步人士更是公开声援他的观点。

他的遗书被人偷偷复印,在知识分子和军界人士中广为流传。这封遗书成为了揭露国民党政权腐败的有力证据。

就在续范亭自杀的同一天,在陕北延安的中共领导人收到了这个消息。毛泽东和周恩来对此事极为重视,认为这反映了国民党内部的深刻矛盾。

中共中央很快发表了一份秘密文件,高度评价了续范亭的爱国情操。文件指出,续范亭的行为显示了国民党内部进步势力对现状的不满。

续范亭的自杀虽然没有直接改变国民党的政策,但在历史的长河中留下了深刻的印记。他用最激烈的方式,表达了对当权者的抗议。

这一幕发生在中山陵前的悲剧,成为了那个动荡年代的一个缩影。它象征着许多怀抱理想的知识分子和军人在黑暗中探索救国之路的艰难历程。

令人惋惜的是,续范亭并没有因为这次自杀而离开人世。子弹虽然击中了要害,但经过抢救,他奇迹般地活了下来。

这次劫后余生,让续范亭有了更多思考的机会。他开始重新审视自己的政治立场,也为他后来投奔延安埋下了伏笔。

延安归心 寻得真理见光明经过长期的休养,续范亭逐渐恢复了健康。在这段静养期间,他通过各种渠道了解到了中国共产党在陕北的建设成就。

1936年深秋,续范亭做出了一个重大决定:北上延安。他带着对真理的渴求,只身踏上了这条充满未知的道路。

一路上,他化名易容,避开国民党的盘查。经过数周的跋涉,终于到达了延安。

延安的黄土高坡上,窑洞林立。这里的一切都与南京形成了鲜明的对比:干部穿着普通的军装,领导和群众同吃同住。

毛泽东和周恩来亲自接见了续范亭。他们没有因为续范亭的国民党中将身份而有所顾忌,而是以同志的身份与他促膝长谈。

在交谈中,续范亭详细讲述了他在国民党军队的所见所闻,以及他对中国革命前途的思考。这场谈话持续了整整一个下午。

延安的生活让续范亭找到了新的人生方向。他开始系统学习马克思主义理论,参加延安各种政治学习活动。

中共中央很重视续范亭的工作。组织上安排他参与统战工作,利用他在国民党军队的影响力,争取更多的进步军人。

在延安期间,续范亭还担任了抗日军政大学的教员。他将自己的军事经验传授给年轻的革命战士,为抗战培养了大批人才。

每到周末,他都会和其他同志一起参加劳动。这位曾经的国民党中将,拿起锄头在延安的沟沟岔岔开荒种地。

1937年全面抗战爆发后,续范亭更加忙碌了。他积极参与统一战线工作,为争取国共合作出力。

他写下了大量文章,揭露国民党独裁统治的本质,号召更多的爱国军人和知识分子投身革命事业。

延安整风运动开展时,续范亭主动参加学习。他在小组会上深刻检讨了自己过去的错误认识。

通过整风运动,他更加坚定了对共产党的信念。他说:"只有共产党才能救中国,这是我用生命换来的认识。"

1947年,续范亭的身体每况愈下。躺在病床上的他提出了最后一个请求:加入中国共产党。

这个请求很快得到了批准。在生命的最后时刻,这位老革命终于实现了夙愿,正式成为了一名共产党员。

一个多月后,续范亭在延安病逝。临终前,他握着周恩来的手说:"我终于找到了正确的道路,此生无憾。"

他的一生,从同盟会会员到国民党中将,再到共产党员,经历了中国近代史上重要的历史转折,也见证了一个时代的变迁。

解放来临 遗志永在铸丰碑续范亭去世后,他的遗体被安葬在延安城外的一座山坡上。这里视野开阔,正对着延安城,也对着他生前经常散步的那条小路。

周恩来亲自为他起草了悼词,高度评价了他"勇于追求真理,敢于献身革命"的精神。中共中央还专门发出通知,号召全党学习续范亭同志的革命精神。

1948年,解放战争节节胜利。续范亭生前争取过的许多国民党将领,纷纷响应起义号召,投入了人民解放军的怀抱。

在西安和太原相继解放时,当地的起义将领特意前往延安,在续范亭的墓前献上了鲜花。他们说,是续范亭的榜样给了他们投身革命的勇气。

1949年,中华人民共和国成立。续范亭的家乡山西崞县也迎来了解放。当地政府为他建立了纪念碑,以纪念这位为革命事业献出生命的先驱者。

在建国后的历次重大纪念活动中,续范亭的名字常常被提起。他的事迹被编入教科书,成为爱国主义教育的典型案例。

1950年代,续范亭的遗物被整理收藏到革命历史博物馆。其中包括他在中山陵前写下的遗书,以及在延安期间的日记和文稿。

这些珍贵的历史资料,见证了一个革命者艰苦卓绝的思想转变历程。它们成为了研究那段历史的重要史料。

1959年,为纪念续范亭对革命事业的贡献,南京在中山陵附近竖立了一块纪念碑。碑文记载了他在这里自尽明志的壮举。

每年清明节,都有不少人来到这里祭奠。人们缅怀的不仅是一个人,更是一个时代的革命精神。

续范亭的后人也继承了他的遗志,积极投身社会主义建设。他的长子成为了一名解放军军官,次子则在地方从事教育工作。

在建国70周年的纪念活动中,续范亭的故事再次被媒体广泛报道。新一代的观众通过纪录片了解到了这段鲜为人知的历史。

2020年,续范亭的故居被列入革命遗址保护名录。当地政府投入专项资金,对故居进行了修缮和保护。

如今,每年都有众多参观者来到这里,追寻一个革命者的足迹。续范亭的事迹也被搬上舞台,改编成话剧和戏曲。

在中国革命史上,续范亭的经历具有独特的象征意义。他从同盟会到国民党,再到共产党的转变过程,折射出那个时代知识分子的选择。