1950年,朝鲜战争打响,刚结婚的毛岸英主动要求上战场,毛主席批准了他的请求。但谁都没想到,才过了一个多月,毛岸英就在朝鲜阵亡,当时他只有28岁。听到这个消息,毛主席心情沉重,难以平复。当他查看毛岸英的墓碑文字时,眼含泪水说:“这段文字很不错,但遗憾的是,遗漏了一个重要人物的名字。”大家了解到他指的是谁后,都被毛主席那份深沉的父爱深深触动。

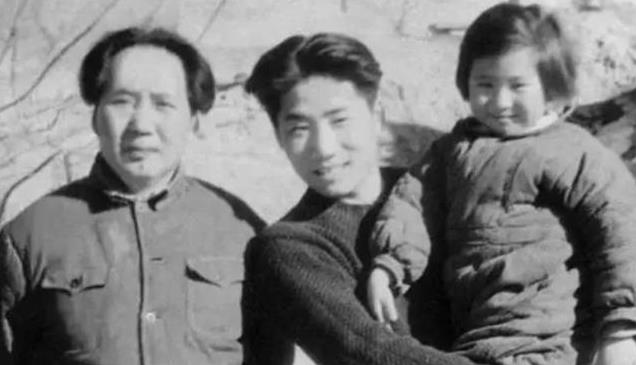

毛岸英是毛泽东的大儿子,最受父亲疼爱和重视。1950年10月,朝鲜战争逼近鸭绿江,毛主席和中央深思熟虑后,决定“抗美援朝,保卫祖国”。随后,彭德怀被任命为志愿军总司令,带领部队奔赴朝鲜战场。10月6日,聂荣臻,当时的总参代总参谋长,找到作战部部长李涛,说:“选几个人去志愿军临时指挥所帮忙。还有,为了方便和彭总交流,得找个会俄语的翻译。”李涛立刻回答:“明白了,我马上处理。”

回来后,李涛直接从总参作战部挑了三人:一个处长和两个参谋。他原本想让张伯衡做俄文翻译,但张伯衡已经被任命为军委外文处处长,抽不开身。之后,外文处新来了一位刘姓的俄语翻译。李涛了解到他的背景后,马上找到聂荣臻,提议道:“我看这位刘同志不太适合担任彭总的翻译,不如另选更合适的人。”

聂荣臻想了想,记起毛岸英懂英语和俄语,便提议:“让毛岸英来做翻译吧,你马上叫他来作战室聊聊。”李涛答应了,但遗憾的是,他没找到毛岸英在哪儿。聂荣臻后来把这事跟毛主席说了,还问起毛岸英在哪儿。毛主席一听就乐了:“让岸英去得了,他这会儿在北京机器总厂干活。这事儿我来跟他讲。”

10月6日晚,毛岸英到中南海探望毛主席。毛主席开门见山:“今天叫你回来,主要是想谈谈你参军的事。”毛岸英立即回应:“爸,我早就等着这一天了。”毛主席听后,脸上露出了笑容。“这才是我的好儿子。作为党员,就该平时冲在前面吃苦,打仗时带头牺牲。你不光是党员,还是我亲生的,更得给大家做个榜样。”毛岸英对毛主席敬了个礼,认真地说:"爸,您说的我都记住了,您别担心,我一定好好干。"出门时,他正好碰上彭德怀,便提了想参军的事,可彭德怀没答应。

次日,毛主席在自家招待彭德怀,毛岸英也在场。几杯酒下肚,毛岸英端起杯子对彭德怀说:“彭叔,我想跟您去朝鲜,能带上我吗?”彭德怀立刻回绝:“这可不行,前线比你想象的危险多了,你还是留在后方吧。”毛岸英坚持道:"彭叔,我不怕吃苦,带上我吧。"毛主席见状,笑着对彭德怀说:"老彭,孩子想去,你就让他跟着吧。"听了这话,彭德怀只好答应下来。

1950年10月19日,毛岸英随志愿军司令部进入朝鲜,负责俄语翻译和秘书工作。他的真实身份只有彭德怀等少数几位高层了解,在其他人眼中,他只是一个性格开朗、做事认真的普通青年。白天,他和同事们一起在办公室忙碌,夜晚则睡在稻草铺就的简易床铺上。11月24日下午,敌人的两架侦察机在大榆洞上空停留了一个多小时,就在大家紧张戒备时,它们突然飞走了。这一反常举动引起了彭德怀等人的警觉,他立刻下令:“明早4点前吃完早饭,除了值班人员,其余战士一律进入防空洞。”

25号早上9点刚过,按平时习惯,敌机早该在大榆洞上空盘旋了,可今天却一架都没见着,这让大伙儿都摸不着头脑。有人开玩笑说:“难不成今天是周六,飞行员都休息了?”随着时间推移,大家逐渐放松了戒备。毛岸英和高瑞欣趁机回宿舍喝了口水,很快又回到了防空洞里。一个小时过去了,敌机依然没出现,毛岸英和高瑞欣只好返回工作岗位。快到11点时,防空警报突然响起,他们迅速冲出作战室寻找掩体。没想到敌机只是飞过,根本没有停留的打算。

毛岸英和同伴们觉得安全了,便回到了作战室。没想到敌机杀了个回马枪,投下大量凝固汽油弹。爆炸瞬间引发高温,救援行动受阻,作战室被烧得只剩灰烬。战士们从废墟中翻出了两具遗体,分别是高瑞欣和毛岸英。彭德怀听到后,整个人都僵住了,半天没缓过神来。他顾不上吃饭,直接把自己关在屋里,开始起草电报,把这个不幸的消息告诉毛主席。

彭德怀的电报送达北京后,并没有立即呈报毛主席。考虑到主席当时健康状况欠佳,又忙于处理国内外重要事务,周恩来经过深思熟虑,决定暂缓汇报此事。1951年1月2日,叶子龙等人终于把这件事告诉了毛主席。听完后,毛主席久久没有说话,旁边的工作人员也都屏住呼吸,没人敢出声。

毛主席眼圈红了,但眼泪没掉下来。他沉默了好一会儿,长叹一声说道:毛岸英在朝鲜战场上不幸阵亡后,东北军区司令员赖传珠立即向志愿军司令部和中央发送了一份电报。他在电报中建议,应该把毛岸英的遗体送回北京安葬,这样可以让他在家乡安息,完成最后的归宿。

彭德怀听说这事后,觉得不太对劲,他表示:战场上牺牲的志愿军战士那么多,光把岸英的遗体运回来,其他人怎么办?不能因为他是毛主席的儿子就搞特殊待遇,那样反而会让主席的形象受损。经过深思熟虑,彭德怀决定给周恩来写了一封信。我建议把岸英安葬在朝鲜,用志愿军司令部或司令员的名义立碑,碑文写清楚他参军和牺牲的过程,说明他不愧是毛主席的儿子。这么做既能对朝鲜人民起到教育作用,也能让其他烈士家属心服口服。

周恩来接到彭德怀的信后,立刻转给刘少奇和邓小平过目,并向毛主席做了汇报。毛主席听完后表示:“青山处处埋忠骨,不必非要马革裹尸。”随后,周恩来在信上批示:同意,并让赖重重新起草回电。没过多久,一份关于毛岸英的碑文被送到了毛主席桌上。毛主席仔细看完,沉默了好一会儿,眼中含着泪水说:“碑文写得不错,不过缺了一个人的名字。”周围的人听了都感到困惑,缺了谁的名字?

毛主席接着说:“碑文里没提到杨开慧,岸英和他妈妈感情很深,她也是为革命献身的,应该把她名字加上。”之后碑文做了调整,加上了“杨开慧”三个字。随着时间的推移,毛主席几乎不再提起毛岸英,但这并不意味着他忘记了儿子。1990年,中央警卫员整理毛主席遗物时,意外发现一个小柜子,里面放着几件他特别保存的衣服。后来人们才明白,这些衣物都是毛岸英留下的,毛主席悄悄保存了二十多年。