1949年10月1日,在几十万民众的欢呼声中,毛主席与朱德一同登上天安门,共同见证新中国成立的伟大时刻。

但在刚走上天安门阶梯时,毛主席面向朱德微微侧身,右臂向着阶梯的方向指引,看起来像是让朱德走在前面。

那么毛主席为何要做出这一手势?他真正的用意是什么?

这还要从毛主席与朱德,两人之间的友情开始说起。

一、英雄所见略同

一、英雄所见略同1928年,朱德率领南昌起义与湘南起义余下军队,与毛主席的秋收起义部队在井冈山会师,中国革命的火种由此发展壮大。

虽然这二人是从这一刻起,才成为生死与共的亲密战友,但在这之前,从未亲密交谈的二人,却拥有惊人的“默契”。

自从朱德看透了军阀及国民党的本质后,对中国的未来产生了深深的担忧,一直在寻找新的救国方式。

在这关键时刻,朱德接触到了共产党,1922年朱德于德国遇见了周总理,最终成为一名共产党员。

不久后,朱德前往苏联进修。在被问道日后回国内如何带领军队时,朱德立刻回答道,

“根据部队情况随机应变,选择合适的方式。能打就打,打不了就不打,实在不行就带着队伍上山。”

朱德口中的“上山”,并不是真的要进入深山老林,而是放弃城市扎根农村,为部队发展寻求更安全的环境。

无独有偶,在毛主席秋收起义后,也曾多次提出“上山”的意见,与朱德两年前的回答高度一致。

更重要的是,在南昌起义和秋收起义后,互相没有交集的二人,在不同的地点做了许多相同的事情。

南昌起义后,南下部队遭受重创,朱德带领的队伍也一直被袭击,不仅得不到良好的休息,最后连温饱都成了大问题。

接连失败下,战士们的情绪出了大问题,很多人悄悄退出部队。

为了保留革命火种,朱德挺身而出鼓励战士们,

“想回家的我不拦着,想革命的就留下来。”

“俄国十月革命也曾陷入黑暗,但最终获得了胜利。我们的失败也是暂时的,只要坚持到最后,也会获得胜利。”

有了朱德振奋人心的讲话,部队的情绪总算稳定下来。

朱德的“赣南三整”,使革命的火种得以保存,并成为实现井冈山会师的骨干力量。

而在秋收起义前,毛主席就组建了工农革命军第一军第一师,并且在秋收起义后面临着与朱德同样的情况,也发表了类似的讲话,

“没有失败就没有最后的胜利,敌人只敢背后开枪,大家怕什么?”

“为了劳苦大众能过上好生活,我们付出再多也无怨无悔。”

“愿意干革命的,就跟我走,不愿意的就去领路费,我也不强求。”

不久之后,毛主席将“上山”的提议付诸行动,带着部队登上井冈山,建立农村革命根据地。

与此同时,得知毛主席登上井冈山的消息,朱德二话不说带着部队前往井冈山。

1928年4月28日,朱德“上山”的梦想成真,两支部队胜利会师,并改编成中国工农红军第四军,迈出革命史上关键的一步。

最主要的是,拥有相同信仰和理念的二人强强联合,建立了深厚的革命友谊的同时,对中国产生了深远的影响。

二、支持毛主席,维护正确革命思想在毛主席和朱德的领导下,红军战士们获得了多次胜利,极大打压了反动派的嚣张气焰,根据地也因此迎来了国民党一波又一波的围剿。

面对敌人疯狂地反扑,朱德与毛主席共同制定退敌之策,带着队伍多次化险为夷,取得了多次反围剿的胜利。

除了行军打仗外,朱德与毛主席也在发动群众的思想上达成一致。

在壮大队伍的同时,不忘帮助农民打倒地主阶级,帮助百姓争取到合法权益,也时常接济生活困难的农民。

有了百姓的支持,每次战斗前后都不用担心人手问题,许多百姓都会自发组成后勤队伍,帮助红军解决运送物资、看管俘虏等难题。

看着红军一次次获得胜利,再看着眼前军民一家亲的场面,朱德开心于与毛主席思想的一致时,对他的敬佩之情也越来越深。

尤其是在几次反“围剿”都获得胜利后,朱德更坚信毛主席能带领部队更好的革命,走向一条正确的社会主义道路。

只可惜之后王明等人的错误思想,使得毛主席正确的军事主张得不到运用,这期间朱德也一直为毛主席据理力争。

直到遵义会议的召开,朱德等人严厉批评王明的错误思想,以及李德的教条主义,坚决拥护毛主席的主张。

但在红一方面军和红四方面军会师后,张国焘却开始动起了“歪脑筋”,甚至直接接手了朱德的指挥权。

在这种情况下,朱德依旧坚持支持毛主席,拥护党中央的北上思想,与张国焘等人的错误行为进行不妥协的斗争。

当张国焘逼迫朱德表态南下时,朱德坚定地拒绝道,

“北上是正确的,这也是我曾经举手支持的,我会一直遵守这个决定。”

眼看朱德不配合,张国焘又开始谣言毛主席放火烧粮食、虐待伤员。

听到这些传闻,朱德立刻回击道,

“红军的粮食本就不够,怎么可能会烧掉?”

“他连俘虏都优待,还提倡官兵平等,怎么可能虐待伤员?”

之后面对张国焘的故意挑拨,朱德依旧态度强硬地说道,

“人家都叫“朱毛,朱毛”,你可以把我劈成两半,但是你绝对割不断我和毛泽东同志的关系!”

毛主席对此也深受感动,并高度评价朱德,“度量大如海,意志坚如钢”。

抗日战争爆发后,对于军队的作战方式,毛主席提出以分散作战的方式打游击,不要与敌人打阵地战和游击战。

不过朱德虽然支持游击战,但也提倡运动战。

为了使军队团结起来击退侵略者,在研究了毛主席的战略后,坚定支持游击战的主张,支持毛主席制定的抗日方针。

事实证明,毛主席确实是一位目光长远的军事家、政治家。

在他的领导下,中国人民取得了一次又一次的胜利,而朱德对毛主席的支持,在关键时刻起到重要作用。

三、开国大典,与朱德并行抗日战争打响后,朱德被任命为八路军总指挥,前往华北抗日前线,根据中央的指示建立抗日根据地,积极发动百姓共同加入抗日队伍中。

直到1940年,新四军和八路军发展到50万人,朱德才从一线战场回到延安,配合毛主席指导其他抗日根据地的工作,解决了陕甘宁边区的经济问题。

抗战胜利后不久,内战悄然爆发,朱德再次前往战斗一线,解决后勤及运输问题,同时帮助毛主席制定了解放现场一系列重要方针。

在这场战争中,解放军进攻方式由防转攻,势必会大量运用城市攻坚战,可我军向来以游击战为主,很难适应这种作战方式。

察觉到这一问题,朱德亲自参加石家庄战役,第一次在攻击敌方重要城市中取得胜利。

没过多久,朱德就将这次战斗中的经验推广到全军,加强解放军攻克城市的实力。

在之后的三大战役中,朱德根据自己的经验,为毛主席的指挥提供重要参考,最终将解放的脚步推进到全国。

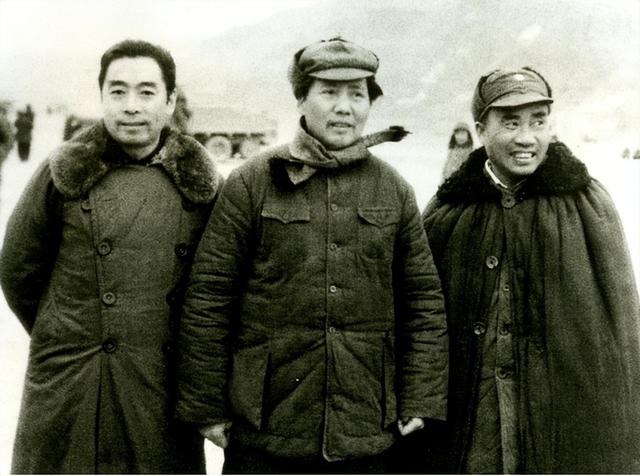

1949年10月1日,伴随着三十万军民的欢呼声,载着毛主席的车辆缓缓驶入天安门前,毛主席和朱德也先后出现在大家的视线中。

只见毛主席与朱德二人一先一后,一边向众人微笑招手,一边走向天安门下的阶梯。

刚走上阶梯不久,毛主席发现了朱德正在自己身后,于是立即后退一步到与朱德一齐的位置,一边向朱德侧身并向前伸出右手。

虽然不清楚毛主席对朱德说了什么,但从之后的动作可以判断出,这或许毛主席邀请朱德走在前面,也有可能是毛主席要与朱德并肩前行。

朱德比毛主席大七岁,自从参加革命后,二人一直相互照顾。

而且朱德作为军队总司令,不论是对毛主席的工作,还是对党和国家的发展,都做出不可磨灭的贡献。

于公于私,朱德走在毛主席前面都可以理解。

毛主席是不争名夺利、愿意尊重别人的人,朱德也是一位温厚的长者。

所以当毛主席后退一步向前伸手后,二人只是并肩行走了几步,朱德就再次落后到毛主席身后,与他一前一后登上天安门城楼。

只不过此时的天安门城楼上围满了人,朱德也就没与大家一起挤在前面。

就在毛主席宣布新中国成立前一刻,朱德发现一位苏联记者正坐在围墙上,身体向后倾斜着为毛主席拍照,一不小心就有掉下去的危险。

看到这一幕,朱德立刻上前拽住他的双腿,帮助他拍摄出一张清晰又角度奇特的照片,但朱德却因此留在了照片之外。

四、作风优良的元帅新中国成立后,朱德积极投身于国家建设中,并在1955年被授予元帅军衔,毫无疑问地成为十大元帅之首,享受元帅级别的工资。

不过向来节俭的朱德,从未领取过一次元帅工资,反而一再要求降低工资标准,还专门向组织上提出申请,要求不超过毛主席和周总理的工资。

早在延安时期,朱德就从没有享受过特殊待遇,一条褥子铺了许多年,棉花都少了一半,但朱德坚决不换新的褥子,只是在里面铺一些干草将就着。

身上的衣服更不用说,不仅看不出原本的颜色,补丁多的都数不过来,连普通战士的衣服都不如。

即便警卫偷偷拿最破的军装,去换新军装,也会被朱德重新要求换回来,还耐心地教授警卫打补丁的技巧,

“先把旧的补丁拆下来,再把新的补丁缝上去,这样就好看了。旧的补丁不要扔,可以留着纳鞋底。”

即便是在新中国成立之后,朱德夜依旧穿着这种带有补丁的衣物,盖着旧的就快报废的被子。

朱德自己的生活尚且如此节俭,对子女们的要求更为严格。

他从来不许子女们坐自己的车、享受特殊待遇,甚至要求他们发扬大公无私的精神,将好的机会让给别人。

只有看到子女们深入群众,从事最基本的工作时,朱德才会从心底生出浓浓的喜悦。

除了生活方式始终如一,朱德对待工作的态度也从未改变。

1955年授元帅

1938年抗战时期,朱德从前线回到总部后,党支部考虑到他连日来的操劳,便没有让他参加党支部的组织生活会。

可知道这件事后,朱德立刻找到党支部书记说道,

“打仗是打仗,生活会是生活会,不能因为打仗就不参加组织生活会。”

到了70年代,朱德身体不好,在得知工作人员没有叫自己参加组织生活会后,虽然理解大家的苦心,但依旧坚持前往。

只是这位待人宽厚又严于律己的元帅,因为身体原因,现身的机会也越来越少。

1973年,87岁高龄的朱德参加了中央军委会议时,前往毛主席的住所探望这位老战友。

看到许久未见的朱德,毛主席快速上前,一如井冈山会师那样握紧朱德的手,随后坐在沙发上幽默地说道,

“没有朱,哪有毛。朱毛,朱毛,朱在先嘛!”

1976年7月6日,朱德走完了他波澜壮阔的一生,却将两万存款及所用的东西全都上交给国家,没有给子女留下任何积蓄。

结语在金戈铁马的岁月里,朱德既是老大哥,又是最可靠的革命战友。

毛主席侧身伸出右手,是对朱德的尊重,在这种尊重之前,朱德也同样给予毛主席足够的理解和支持。

朱德与毛主席的故事,由井冈山双手握紧的那一刻开始,从军委会议再次握紧那一刻结束,为二人的友谊画上一个圆满的句号。

或许只有这样的友谊,才能配得上曾经的热血岁月。

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。您如果喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。

老革命家,真正理想与实践者。过命的交情,岂是别人可以离间的?

真伟大

一个不容忽视的细节 👍

早就注意到这个细节了,今天算看到有人写了一篇文章

伟人千古!永垂不朽!