阅读此文前诚邀您点击一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章,同时便于进行讨论与分享感谢您的支持!

参考资料:

1. 《儿童神经系统疾病诊疗指南(2020年修订版)》,中华医学会神经病学分会

2. 《中国急性脑卒中流行病学研究》,中华流行病学杂志,2021年

3. 《儿童罕见病医学知识手册》,人民卫生出版社

4. 《中国儿童突发性脑病临床研究报告》,中国医学科学院,2022年

5. 国家卫生健康委员会发布《儿童健康状况白皮书(2023)》

凌晨四点半,月光透过窗帘缝隙偷偷钻进房间,照在床上那个熟睡的小男孩脸上。他叫小桐,今年10岁,昨天还在跟邻居家的小朋友比谁的弹珠转得久。

可没想到,一觉醒来,一切都变了。他睁开眼,右手动不了,嘴角也微微歪了。

他妈妈一开始还以为孩子是睡姿不对,压到了神经。

但很快,她发现不对劲:孩子说话含糊不清,眼神呆滞,右半边身子几乎失去控制。她试着让小桐握紧拳头,小手却无力地搭在床单上,像一只泄了气的气球。

她的心瞬间沉到了谷底。

送到医院急诊时,医生脸色凝重。经过一系列检查,脑部核磁共振的图像清晰地显示出答案——急性脑梗死,左侧大脑中动脉闭塞。

那是一种通常出现在老年人中的“重疾”,如今却毫不留情地砸在了一个10岁孩子的头上。

医生摇头:脑组织已经大面积坏死,无法逆转。

这个诊断像一记闷雷,劈在这个普通家庭头顶。

看似魔幻的现实,其实在医学领域并不稀奇。

“儿童脑梗死”这个词,听起来像个冷门词条,但它背后的真相,比你想象的还要残酷。

根据《中国急性脑卒中流行病学研究》调查显示,每年约有1.5万名儿童发生脑卒中,其中约40%为缺血性脑梗死。

别以为这只是个数字,它代表的是1.5万个家庭被突如其来的噩耗撕裂,每一个孩子的未来都在一夜之间坠入深渊。

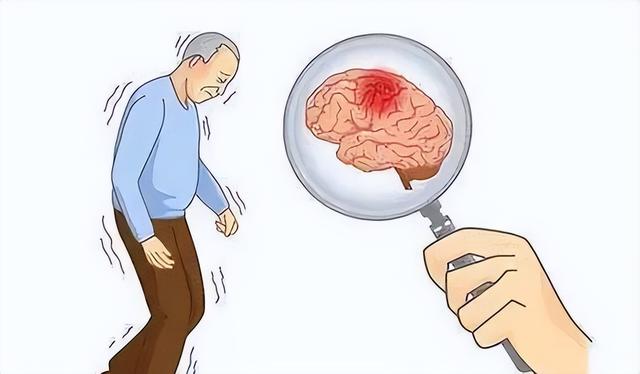

脑梗死,通俗点说,就是脑子某个地方的血管被堵了,像水管被垃圾塞住,水过不去,前面就干枯了,后面就爆管。

在成人中,这通常是高血压、高血脂、动脉粥样硬化的锅,而儿童的脑梗,病因就复杂得多了。

儿童脑梗的“幕后黑手”,常常是先天性心脏病、血液病、免疫系统紊乱,甚至是病毒感染后遗症。

像小桐这样的案例,医生最怀疑的是“儿童动脉炎”,一种极其隐蔽的病变,发作时没有明显症状,安静得像一只猫,出手却像猎豹,精准致命。

一个孩子的大脑,就像一座刚刚搭建起来的城市。马路(血管)还在修,电网(神经通路)刚布好,每个系统都脆弱得像玻璃。

任何一个小问题,可能就是整座城市的崩塌。

最可惜的是,这类脑梗死,多数都没有先兆。

没有头痛、没有呕吐、没有抽搐,连一点点“预警灯”都没亮。

孩子们前一秒还在追逐打闹,后一秒就被命运按下了暂停键,连反应的时间都不给。

就像你家楼下那家小超市,平时看着生意红火,谁会想到某天老板突然失联,原来是突发脑梗,连门都没走出去了。

可怕的是病,更是误判。

很多家长看到孩子一边身体“发麻”、“不听使唤”,第一反应不是送医院,而是找按摩、理疗,甚至觉得孩子是“偷懒”。

有个案例特别典型:一个9岁的男孩在学校打乒乓球时突然倒地,右手抓不住球拍。老师以为是“中暑”,让他休息一会儿。

三小时后,孩子完全失语,诊断就是脑干梗死,已无法行走和言语。

时间就是大脑。

医学界有个共识:脑梗死的黄金抢救时间是发病后3小时内,晚一分钟,损伤多一分。

儿童也不例外,但很多人在关键时刻,连“脑梗”这两个字都没想到。

那到底,家长该

我们不能每天担惊受怕,但可以把风险锁在笼子里,不让它乱跑。

观察孩子是否有不明原因的肢体无力、偏瘫、面部歪斜、说话不清,这些都是脑卒中的常见信号。

可以记住一个超简单的口诀:“快识中风,记住‘微笑、举手、说句话’。”

微笑:看孩子是否能正常微笑,一侧面部是否下垂;举手:让孩子双手平举,看有没有一只手慢慢掉下去;说句话:让他复述一句话,看看是否含糊不清。

只要有其中一项异常,请立刻就医,不要犹豫。

再来说说预防。虽然我们无法阻止意外,但可以尽量打好“基础防线”。

给孩子做一次全面体检,特别是心脏彩超、血液检查,筛查是否有潜在的凝血障碍或血管结构异常。

很多疾病,早发现就能早干预,不至于等到“爆雷”。

饮食方面,别以为小孩就能随便吃。高油、高盐、高糖的饮食,会让血管提早“变老”,增加血栓风险。

孩子不是垃圾桶,别什么都往里塞。

保持充足睡眠、适度运动、控制电子产品使用时间,这些看似老生常谈的建议,其实是最稳的“护脑秘籍”。

有时候,命运真的很任性,它不会因为你是孩子、是好人、是无辜的,就对你手下留情。

但我们能做的,就是把每一件小事当回事,把每一个异常都当成信号。

医疗从来不是“救命”那么简单,它更是一场“赛跑”,跑赢了,就是生,跑输了,就可能是“一生”。

现在的小桐,已经出院回家,靠着康复训练和家人的陪伴,一点点恢复语言能力。医生说,他的大脑有一部分区域已经永久损坏,但希望仍在,只要不放弃。

他妈妈说得好:“现在,哪怕他能重新说出‘妈妈’,我都觉得是上天的恩赐。”

写到这里,像是把一个沉重的石头放下了,但心里依然压着点东西。

我们每个人,可能都认识一个“小桐”,或许是你家邻居的孩子,又或许是你自己未来的孩子。

愿你看到这篇文章的时候,不再只是“唏嘘”,而是多了一份清醒和准备。

如果命运是一道选择题,我们不能选题目,但我们可以选答法。

别让“来不及”成为你最深的悔恨。

别只关注孩子的分数,也要看看他的脸色、动作、说话方式。孩子的健康,不是一件小事,是你人生的全部大事。

愿每个醒来的清晨,孩子都能对你笑着说一句:“妈妈,早安。”

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生,喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。