人生从来就不是一成不变的,多少年前的梦想,忽然就变成了过眼云烟。拘泥于现实生活中的故事,可惜你我并非主人公,往往好事总是善于与我们擦肩而过。

像雾像雨又像风,有很多事都是欲罢不能,又有很多人却是欲忘难休。那些难以言表的东西,终究是“落花流水春去也”,人间相似,人面不同。

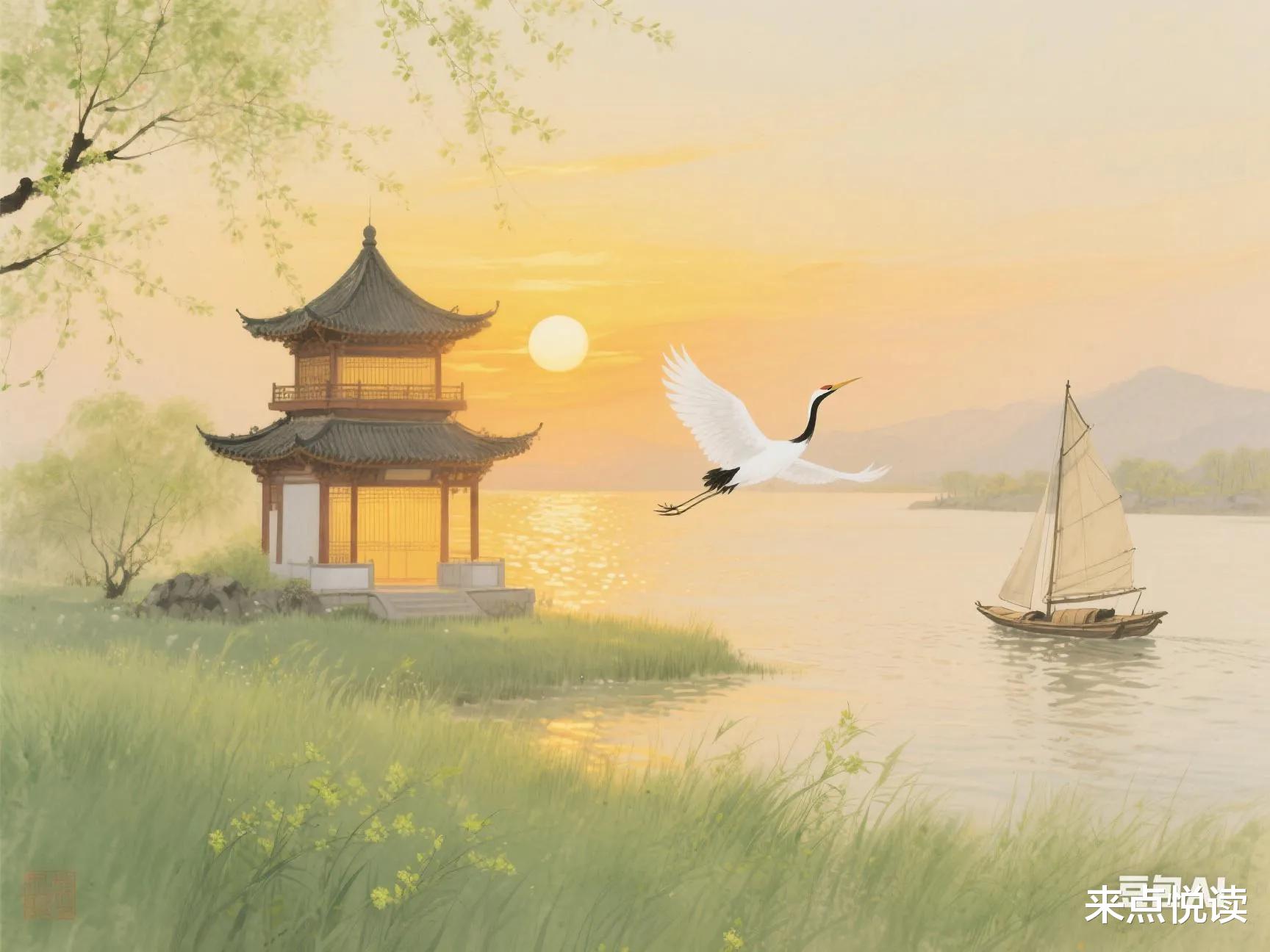

《野色》

(宋)范仲淹

非烟亦非雾,幂幂映楼台。

白鸟忽点破,斜阳还照开。

肯随芳草歇,疑逐远帆来。

谁会山公意,登高醉始回。

我们都知道范仲淹是一个了不起的政治家,却也是一个艺术修养水平很高的文学家和诗人。这首《野色》写的是难以表述的“郊野景色”,诗人别出心裁,以景结情,偶与古贤抒发相同情感。

首联“非烟亦非雾,幂幂映楼台”,诗人上手就用否定中带着肯定的语气道出:眼前所见,既不是袅袅炊烟,也不是朦朦雾气,它张开罗网浓密地笼罩着楼台,这令人讶异的一切都是源于自然的伟力。

此处“非烟”与“非雾”,就是诗题中所提及到的郊野之“色”,这个色字并非单纯的颜色之色彩,而是出于诗人内心的种种观感,是一个虚无缥缈的东西,难以名状,只可意会不可言传。

“幂幂”一词,本为浓密状,使用得很形象,不仅表现出郊野景色的那种无序弥漫状态,更能突出诗人此时此刻遮不住的迷离之感,恍恍惚惚若烟雾缭绕着现实场景中的楼台亭阁,其真其假委实难辨。

颔联“白鸟忽点破,斜阳还照开”,延续第一联中的情景,并给予扩展性描绘:洁白的鸟儿突然飞过,划破这片寂静而朦胧的野色,夕阳的余晖倾泻下来,将荫蔽的野色蓦地撕裂开来。

前面就已经讲到过,郊野之“色”显得十分虚无缥缈,是不可捉摸的,像烟似雾,所以到这里,诗人便想到以实物来代替内在感觉,继续描述“野色”不可言喻之妙处。

“点破”和“照开”这两个词,十分传神,精准地捕捉到“野色”的瞬间变化,白鸟之轻盈,似剑刺;斜阳之犀利,如刀劈,从而使诗歌更具有了一种灵动的美感。

颈联“肯随芳草歇,疑逐远帆来”,诗人进一步展开思绪,大胆去猜测:野色如此神秘莫测,又怎么可能愿意追随着芳草,并因此消歇而寂灭逝去?这真让人起疑心,实际上它正尾随着那远处的白帆,渐渐地向这里行驶过来。

这里的“肯”字并非肯定,而是表示犹疑反问之意,如“本持乡曲誉,肯料泥涂辱”(刘长卿《赠别于群投笔赴安西》)。此时的诗人,面对难以名状的野色,是矛盾的,既对它存在的久远表示怀疑,却又同时流露出对它的喜欢之情和不舍之意。

基于此,诗人就发挥出丰富的想象力,更进一步存“疑”,猜想野色会不会随着远处的帆船来这里。野色原本只是静止的,却在当下被诗人赋予了动态性格,因此而更富有一种流动的美感,让诗歌意境更为深邃。

尾联“谁会山公意,登高醉始回”,诗人在此用典,从上面的对景色描绘,换转到这里的“以人为本”。有谁能理会得到山公的高雅情趣,他天天登高望远,沉湎在野色之中,每每都是大醉方归。

“山公”指的是西晋山简,山涛幼子,性嗜酒,曾任征南将军,镇守襄阳,经常到岘山游玩,喝醉了才回来。时人为之歌曰:“山公时一醉,径造高阳台。日暮倒载归,酩酊无所知。复能乘骏马,倒著白接䍠”(刘义庆《世说新语》)。

后世诗词中经常用“山公”来自况,此处范仲淹亦是如此。就像当年没有人能够知道山公为什么总是沉迷于野色大醉而归一样,时至今日诗人由野色引出来的同一种“醉意”又有谁会明白呢?诗人之问,谁可回答?好像他并不是很想得很答案。

全诗紧扣诗题之“野色”,从多方面入手进行层层递进去描绘实景,由实见虚,使人能够从诗句中体会到诗人的精心布置,从而欣然于野色,愉悦于野趣,无限地衍生出野色之魅力,尤显其趣味无穷。

整首诗笔触细腻,想象力丰富,由“烟雾”朦朦开始,至“山公”典故收尾,层次分明,意境深远。诗人通过白鸟、残阳、芳草、远帆的动作与变化,使你确切地感受到野色不再缥缈,而是实实在在就伴随在你的四周。

这样的写法很是高妙,就像你写风专门着力去刻画草木摇落,写月则极力去描述浮云飘移,达到了梅圣俞所说的“状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外”(欧阳修《六一诗话》)这一标准。

【图片由AI生成】