西平古镇,恰似一颗镶嵌于巴蜀大地的璀璨明珠,散发着独特的客家光辉。它坐落于四川省绵阳市三台县,因地处县城以西的凯江冲积平坝而得名。其地理位置优越,距绵阳市约77公里,离三台县城约32公里,距成都市约80公里,距重庆市约276公里。成都近在咫尺,自驾一个多小时便能抵达;而从重庆自驾前来,则需三个多小时。

四川最美古镇----西平镇

据四川客家海外联谊会负责人介绍,场镇上85%以上的人口,皆是清初“湖广填四川”时,从福建、广东、湖广、江西等省迁徙而来的移民、客家及其后裔。这片仅2.8平方公里的土地,常住人口多达2万余人,承载着厚重的客家历史文化底蕴。

踏入西平古镇,仿佛步入一幅时空交织的历史长卷。老城格局与县城相仿,犹如一位饱经沧桑的老者,静静诉说着往昔故事。建于清嘉庆五年(1800年)的城墙,由原粮台连缀而成,四方矗立着大小7道城门,却皆与实地方向错位,增添了几分神秘色彩,仿佛在诉说客家人独特的迁徙历程与智慧。城中,念佛楼庄严肃穆,古民居错落有致,石板街蜿蜒曲折,每一块石板都铭刻着岁月的印记。

西平古镇的小西门

西平古镇的总体布局形态宛如人体,传说似“美女晒羞”。四大会馆是古镇的主要架构,由移民与客家人修建。广东、福建、湖广(湖南、湖北)、江西4大会馆,多建于清道光年间。据老人相传,规模最大的湖广馆,曾巍峨壮丽,设有钟楼和鼓楼,可惜如今已难寻踪迹。其次是福建馆,现存厢房、二道牌匾、一个香案等文物,还有万名碑留存。江西馆仅存门楼。而广东馆保存最为完好,有神庙、戏楼、门面等,呈四合院布局。会馆戏楼仍保留着当年雄姿,梁上刻有“道光七年修建”字样,如今这里既是东街社区居委会办公之地,又兼顾文物保护功能。戏楼旁的厢房虽摇摇欲坠,屋顶杂草青青,却与破旧的厢房形成别样景致。院子里有棵硕大的黄桷树,不知植于何年,或许与戏楼同龄,它努力伸展枝干,沐浴着初冬的阳光。门口茶馆里,上了年纪的老百姓正享受着恬淡的午后时光。

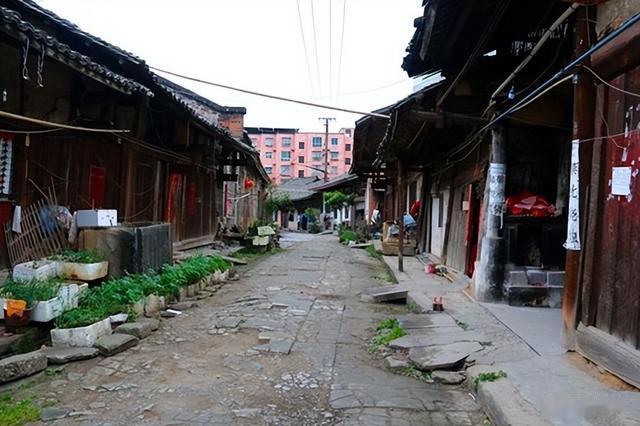

西平古镇的街道

西平古街道以多个“十”字形排列,保存较好的古街道有7条约300米。路面均用石板铺就,部分青石板光滑如镜,见证着当年的繁荣。街道两边多为清朝木制厢房,后面一般带有四合院。然而,如今古街上行人稀少,居住者更是寥寥无几。仅有几家店面开门营业,冷冷清清。留下来做生意的多是上了年纪的老人,或许是一种情结支撑着他们,这,不知可否算作乡愁?街旁破败的民居,似在诉说着古镇曾经的辉煌。置身于此,不禁想起李白的“乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝”。踩在光滑的青石板上,闭目遐想,仿佛能听到古驿道上的马蹄声和南来北往商贾的吆喝声,不禁让人思索古镇的辉煌何时再现。古镇设有五座城门,分别为北门、南门、西门、东门和小东门,城门之上均建有谯楼。

西平古镇的街道一角

古镇的宗祠,承载着先辈们的乡愁与梦想。其中,吴氏宗祠是川北地区保存较为完整的客家宗祠,也是四川吴氏家族仅存的一处。清康熙五十六年,吴姓始祖吴公求俊来此落业后修建。宗祠由正殿、圣武殿、观音殿、左右偏殿、中厅、内天井及大门门厅组成,左右各有一天井,外加三个院落。宗祠所辖十八个分支客家祠堂保存完好,是西平客家吴氏族人举族祭祖的场所。“吴氏宗祠”匾额,由中国国民党荣誉主席吴伯雄亲笔题写。祠堂门厅顶部两侧各有一颗惟妙惟肖的“白菜”,寓意告诫吴氏族人要清白做人,廉洁为官,彰显着家族的荣耀与传承,也是昔日西平人创造辉煌的有力见证。

“万古江山胜迹常流国泰民安楼再起,千秋邦国韶华永驻风调雨顺仙归来。”这些文物遗迹,宛如一部部无言的史书,生动展现着客家先辈们在此开疆拓土、繁衍生息的壮丽篇章。

(文内资料由四川海外联谊会副秘书长张清才提供)