老李,五十五岁,退休在家,每天晚上八点,雷打不动地打开手机追短剧,这几乎成了他一天中最放松的时刻。最近,老李发现,他常追的那些个短剧,名字都变了,变得他都有点不认识了。以前那些看着带劲的剧名,像《霸道总裁爱上我》、《娇妻带球跑》之类的,现在都改成了《爱与成长的约定》、《星途璀璨》……老李纳闷了,这短剧是集体改名换姓了?这葫芦里卖的什么药?

其实,这股短剧更名潮,背后啊,是政策这根指挥棒在起作用。国家广电总局最近发布了新规,要整治短剧“标题党”的乱象。以前那些靠着低俗、狗血的剧名吸引眼球的做法,现在行不通了。新规一出,短剧圈可炸开了锅,据说超过六成的短剧都得改名。那些打“擦边球”的,玩“恶俗趣味”的,都得夹起尾巴做人。像《死后才知,我竟是京圈太子白月光》、《闪婚老伴是豪门》这类光看名字就让人血压飙升的剧名,现在都得改头换面。

这可不是简单的文字游戏,而是监管部门要纠正短剧“内容快餐化”的一次大动作。以前那些短剧,剧情简单粗暴,故事逻辑混乱,完全是靠着刺激的标题吸引眼球。现在,广电总局要求剧名要“提升思想内涵”、“传递主流价值观”,这摆明了是要提高短剧的质量门槛。老李琢磨着,这政策一出,短剧的创作逻辑可得来个大转变了。

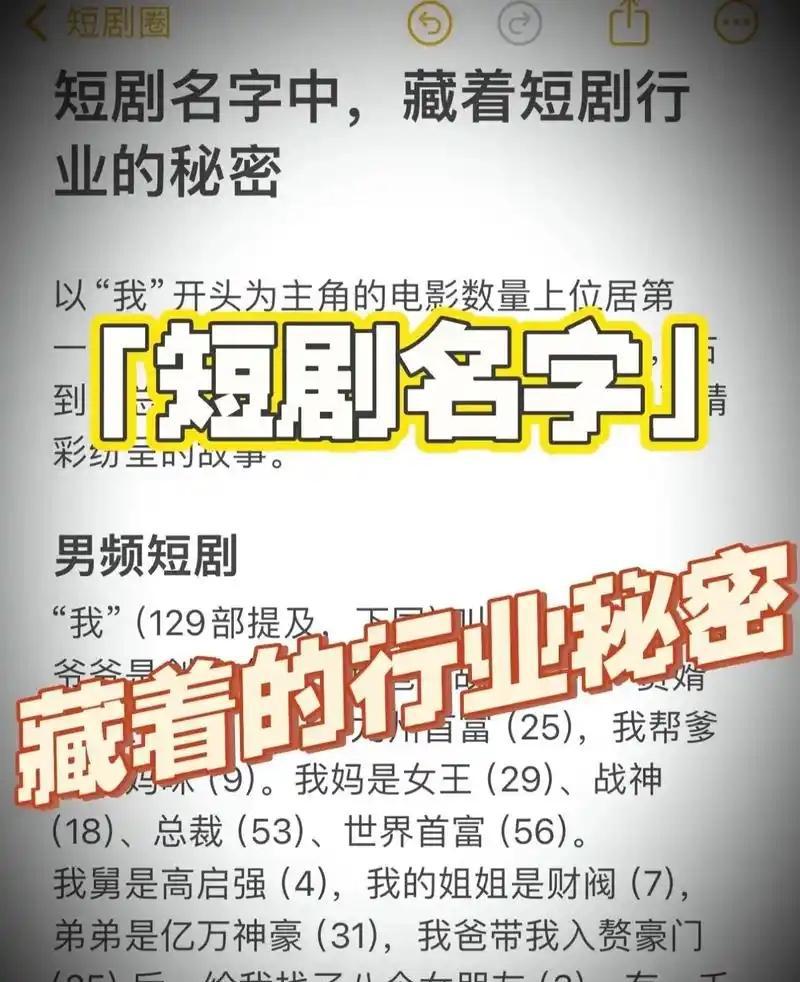

以前,短剧的命名都靠“大数据”。啥词热,就用啥词。什么“总裁”、“复仇”、“娇妻”,这些词恨不得都塞到剧名里。数据显示,含有“离婚”、“逆袭”字样的剧名,点击率比平均值高出37%。这算法是真灵,但也是真俗。现在,这套“大数据优选法则”不好使了。新规逼着创作者们在有限的词汇库里动脑筋,既要保留核心冲突,又不能太俗套。你看,《物价贬值花掉一块钱真的好难》改成了《财富启示录》,《保安老爸竟是世界首富》变成了《父爱如山》,是不是既体面又点题?

更名只是第一步,内容创作才是关键。以前,短剧的内容创作,基本就是怎么刺激怎么来。现在,不行了。制作方得动真格的了,得学学传统影视剧的“钩子埋设”技巧,不能光顾着“爽”,还得有点深度。比如,《医妃卿卿》就借着古装医疗题材,讲女性成长;《重拾星野》用文艺片的手法,剖析都市情感。现在,编剧们都得提前进行价值观审核,确保每集的“爽点”不违背公序良俗。这创作难度,可是直线上升啊!

这短剧更名潮,对观众来说,也是几家欢喜几家愁。短剧的核心受众,主要是35-55岁的女性,她们对更名后的短剧,反应可是大不相同。有些观众觉得,新名字没以前那么刺激了,看着不过瘾。数据也证明了这一点,一些更名后的剧集,首周点击量下降了不少。但也有观众觉得,新名字更高级了,内容也更有深度了。像《幻逃之诗》这种文艺范儿的短剧,就受到了不少好评。看来,观众的口味也在变,短剧的创作也得跟上才行。

更名之后,流量怎么来?这也是个大问题。以前,短剧推广主要靠“关键词竞价”,比如买断“总裁”之类的搜索热词。现在,这招也不灵了。各大平台开始尝试“情感标签”投流系统,把短剧和“职场励志”、“情感治愈”等标签关联起来。数据显示,更名后的精品剧,完播率确实提高了,但前几集的弃剧率还是很高。这说明,观众的观看习惯还需要时间来培养。

虽然短剧行业面临着用户流失、投流成本上升等阵痛,但从长远来看,规范化发展对行业来说是件好事。腾讯、快手等平台已经建立了全流程监管体系,一些制作公司也开始引入传统影视团队来提升剧集质量。等短剧不再需要靠“狗血标题”吸引眼球的时候,才是真正内容竞争的开始。

短剧更名潮,就像老李戒烟一样,难受是肯定的,但长期来看,对身体好。短剧这波“刮骨疗毒”,阵痛之后,才能迎来真正的春天。这不仅是短剧的自我救赎,也是对观众的尊重,更是对文化市场的净化。老李也期待着,未来能看到更多好剧,那些真正能打动人心、引起共鸣的好剧。