前言

一位横跨科学与艺术的伟大人物,一生颠沛流离却心系故土。他,就是诺贝尔物理学奖得主李政道。98岁高龄辞世后,他的骨灰终于归葬江苏苏州东山,与挚爱夫人秦惠䇹长眠相伴。曾有人问他:“您走遍世界,苏州于您意味着什么?”他的回答简单而坚定:“是家。”

从苏州的少年到站上世界物理巅峰,再到生命谢幕之时选择叶落归根,这样的归宿背后藏着怎样的深情与故事?

让我们一起追溯他的一生,体会游子与家乡之间那份深切的眷恋。

江南故里的童年与青少年时光

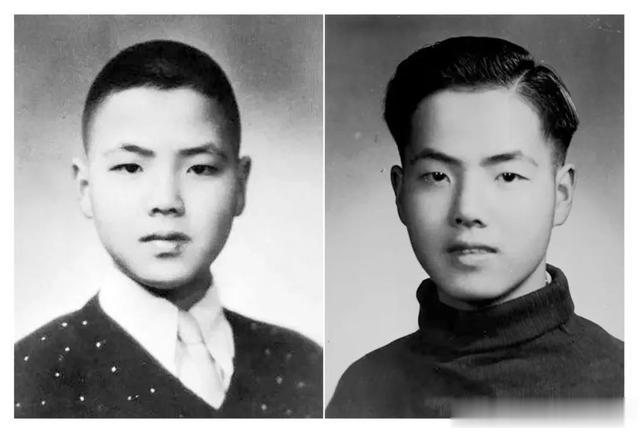

江南故里的童年与青少年时光1926年1月25日,一个寒冬的早晨,李政道出生在繁忙的上海外滩,祖籍却在静谧优雅的苏州东山。他的父亲李鹤林是位杰出的工程师,母亲徐瑞玠出身书香门第。从小,他在苏州东山的祖宅中度过了无数个寒暑假,那里依山傍水,绿柳成荫,记载了他童年的欢声笑语。祖父李仲覃以耕读传家,曾主持修建东吴大学,为他埋下了家国情怀的种子。

年少时,他就显现出惊人的学习能力。1930年代,他就读于苏州东吴附中小学部,这是一所将传统文化与现代教育相结合的学校。课堂上,他既可以学习经典的《论语》,也能接触先进的数学和物理知识。他尤其迷恋苏州河畔的风光,经常站在桥头,仰望天空的繁星,用稚嫩的心灵发问:“宇宙为什么会是这样的?”

他的求学之路并非一帆风顺。抗战爆发后,家人随时局辗转迁徙,他的学习也因此中断。日军侵华的炮火让他幼小的心灵感受到民族存亡的危机感。彼时,虽然环境恶劣,他仍刻苦学习,并在家中自制简陋实验器材,研究自然现象。他的人生轨迹就如那些年南迁的知识分子一样,从浙江到江西,再到西南联大,步步为营,执着追寻知识的力量。1946年,凭借导师吴大猷的推荐,他被哥伦比亚大学录取,开始了震撼物理学界的征程。

国际成就背后的家乡情怀

国际成就背后的家乡情怀李政道的名字永载史册,1957年,他与杨振宁因提出宇称不守恒理论斩获诺贝尔物理学奖,震惊世界。他在学术领域的成功,将中华民族的智慧推向国际舞台。令他魂牵梦绕的始终是故乡的山水与人情。

1972年,他第一次回到祖国,亲眼见证了家乡苏州的变化。漫步在熟悉的东山小巷,闻着桂花香,他感慨万分:“这里的一草一木,都是我的根。”此后,他频繁回归,每一次归来,都要去东吴大学旧址看看,去祖宅祭拜,去听听乡间熟悉的乡音。他不仅是科学家,也是乡愁的使者。

他对故乡的贡献体现在点滴的实际行动中。1979年,他发起中美物理研究生联合招生项目,为数百名中国学子打开了国际视野的大门。从1985年设立“李政道奖学金”,到1998年创办“䇹政基金”,他不仅在家乡,更在全国范围内推广科学教育。他捐资支持苏州中学的教学楼建设,又为苏州大学引入尖端实验器材,他在每一个细节上倾注了对家乡的深情厚谊。

科学家与艺术家的双重身份

科学家与艺术家的双重身份李政道不仅是伟大的物理学家,更是优秀的艺术家。他爱苏绣,爱到痴迷。他与苏绣大师合作,将抽象的物理概念如粒子碰撞轨迹用丝线勾勒成艺术精品。他的刺绣作品如《金核子对撞图像》,不仅是科学研究的视觉化表达,更是苏州传统工艺与现代科学的奇妙融合。

艺术之外,他更以诗文寄托对家庭的情感。他曾撰写诗集纪念亡妻秦惠䇹,书写两人几十年的深厚情感。他深信,科学与艺术并不是分离的,而是通向真理的两条路径。这种融合理念深刻影响了苏州年轻一代,他们以李政道为榜样,努力在传统文化与现代创新间找到平衡点。

从家到国的责任与贡献

从家到国的责任与贡献李政道用一生践行“科学兴国”的理念。他不仅是学术泰斗,更是科教改革的先行者。早在改革开放初期,他就提出了建立博士后制度的建议,为中国的科研体系注入新鲜血液。他提议建设国际化科研机构,最终促成了上海交通大学的“李政道研究所”,这座研究所至今仍是物理领域的佼佼者。

他倡导家乡建设,推动苏州建成科技馆。他认为,“苏州不仅是人文之地,也应成为科学创新的高地。”预计于2025年开放的苏州科技馆,承载着他的愿望——让家乡的孩子从小爱上科学,走向世界。

结语

在苏州,他的故事画上了圆满的句号。他的骨灰归葬东山,和挚爱妻子长眠一处,这片土地见证了他的起点与终点。他曾说:“天堂是什么样我不知道,但苏州,是我生命中的天堂。”对他来说,故乡不仅是情感的归属,更是他精神的安放之所。在家乡这片养育了他的土地上,他用科学、艺术与教育谱写了不朽的人生交响。

或许,正是这种根植于文化与家园的力量,才能让一个人走向世界,又坦然回归。苏州东山的落叶,正如他一生的诗意注脚,轻轻飘回了属于它的泥土。