近期,电影《哪吒2》的热度空前激增,媒体对其进行的广泛报道无疑让这部影片吸引了更多观众的目光。

然而,在央视新闻的报道中,令人惊讶的是,电影的标题被写成了“哪咤2”,这一写法迅速在网络上引发了热议。

网友们纷纷表示对这一标注的争论,让我们不禁探讨这个问题的深层含义。

在央视新闻的字幕中,《哪吒2》被误写为“哪咤2”。

这一错误虽然是小概率事件,但却引发了网友们的强烈反应。

在他们看来,这个错误不仅是简单的写字,而是涉及到了文化的传承与认知。

不少网友惊讶地表示,现今的书写是否已经变得如此随意?

事实上,哪吒这一角色在众多文化作品中都有较为固定的书写方式。

然而央视新闻作为国家级媒体,其文字准确性本应受到更严格的监督。

关于“哪吒”和“哪咤”这两个写法,实际上并非简单的问题。

在很多地方,确实存在对该角色称谓的不同理解和书写。

史料和不同的版本有可能造成这样的混淆。

对于很多网友来说,这种多样性反而加深了他们对角色及故事的理解。

一些网友指出,无论哪一种写法,都体现了对这个角色的独特理解。

同时,这也引发了对于文化构建和价值观念的探讨。

这样一种情况,的确让人困惑。

然而无论如何,作为一部现代电影,制片方显然是有其选择的理由。

作为观众,显然想要更准确无误的信息传播。

媒体责任与观众期待在网络时代,信息传播的速度极快,每一次错误都可能形成广泛的舆论。

央视新闻的这种标注引发了网民们的讨论,那是因为人们对媒体的期待有时候过于苛刻。

然而作为观众,我们是否也应对某些错误保持包容心?

当然,媒体在报道时,应该加倍小心,尤其是在涉及文化传承的方面。

《哪吒2》的上映和推广,代表的是一代人的文化记忆。

这个名字承载的不仅是作品的故事,更是观众的情感寄托。

制片方的立场由于央视新闻的错误写法,使得不少观众开始质疑起电影制片方的选择。

为此,电影方做出相应调整显得尤为重要。

在古老的中国神话中,哪吒这个角色的形象早已深入人心。

电影在取名与故事的构建上,都有着其独特的考量。

电影的成功不仅来源于情节的深刻,更来自对文化元素的精致把握。

此时此刻,身为观众的我们应以开放的心态去理解不同的文化表达。

同时,也需要对制片方在语言使用上的选择给予理解。

社交媒体的波澜面对这样的事件,社交媒体无疑成为了热烈讨论的舞台。

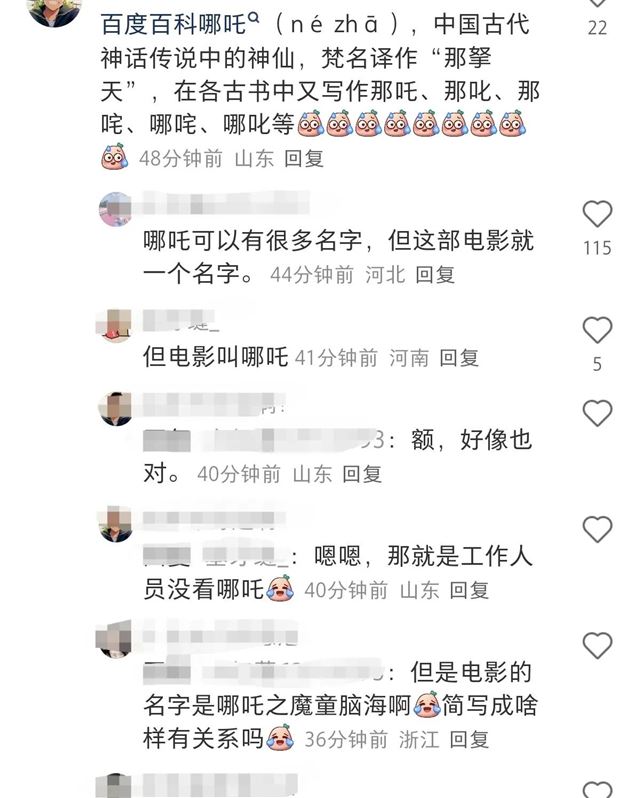

几乎瞬间,网友们开始了不同的热烈辩论,分为坚持“哪吒”一方与支持“哪咤”一方。

其中不乏幽默调侃,也有严肃讨论。

这一现象说明了,媒体与观众之间已经形成了某种互动关系。

这不仅是一个字的争吵,更是文化认同的体现。

一些网友甚至借用这一事件,提出了对重要性的反思。

我们该如何看待名字的背后,是否应努力保持文字的规范性?

在这样的言论深处,唤起了大家对于中华文化的深厚认同感。

文化的传承关系着我们的身份,而每一次书写的变动都有可能撼动这种认同基础。

结语在这场关于“哪吒”与“哪咤”的争论中,无论文字的正确性如何,我们应意识到的是,文化永远是开放的。

不同的写法只是多元文化的一种体现,而不是对话与认同的阻碍。

未来在娱乐文化的传播中,媒体与观众之间的互动将变得愈发频繁。

这一事件为我们敲响了警钟,让大家意识到在文化符号面前,绝不能掉以轻心。

希望我们的讨论能够促使更多人去关注文化的细节,同时也更好地理解与尊重彼此的观点。

因此,在讨论各种观点时,我们要以包容的心态去面对这场关于称谓的争论。

这一事件值得被铭记,也为未来的文化交流提供了一次启示。