回望1983年,那是一个充满不安与变革的时代。改革开放的大门刚刚开启,社会经历着阵痛,治安问题也如同脱缰的野马,肆意奔腾。究竟是什么让党中央下定决心,启动了那场史无前例的“严打”? 这背后,隐藏着怎样的权力博弈与无奈选择?

汹涌的暗流:动荡的社会治安

1979年到1983年,中国经历了一段特殊的时期。改革开放初期,社会活力被激发,但也涌现出一些社会问题。“坏人不怕法,好人怕坏人”的现象并非虚言。 各种刑事案件频发,从上海控江路菜市场的流氓抢劫,到广州滨江东路警察遇害的惨案,再到令人闻风丧胆的唐山菜刀队,一个个血淋淋的案例,无不刺痛着国人的神经。 这些事件的发生,表明传统的执法手段已经无法有效应对日益严峻的治安形势。甚至在某些地区,民众对法律的效力产生了怀疑,社会秩序面临着崩溃的边缘。这可不是耸人听闻,而是当时真实的社会写照。

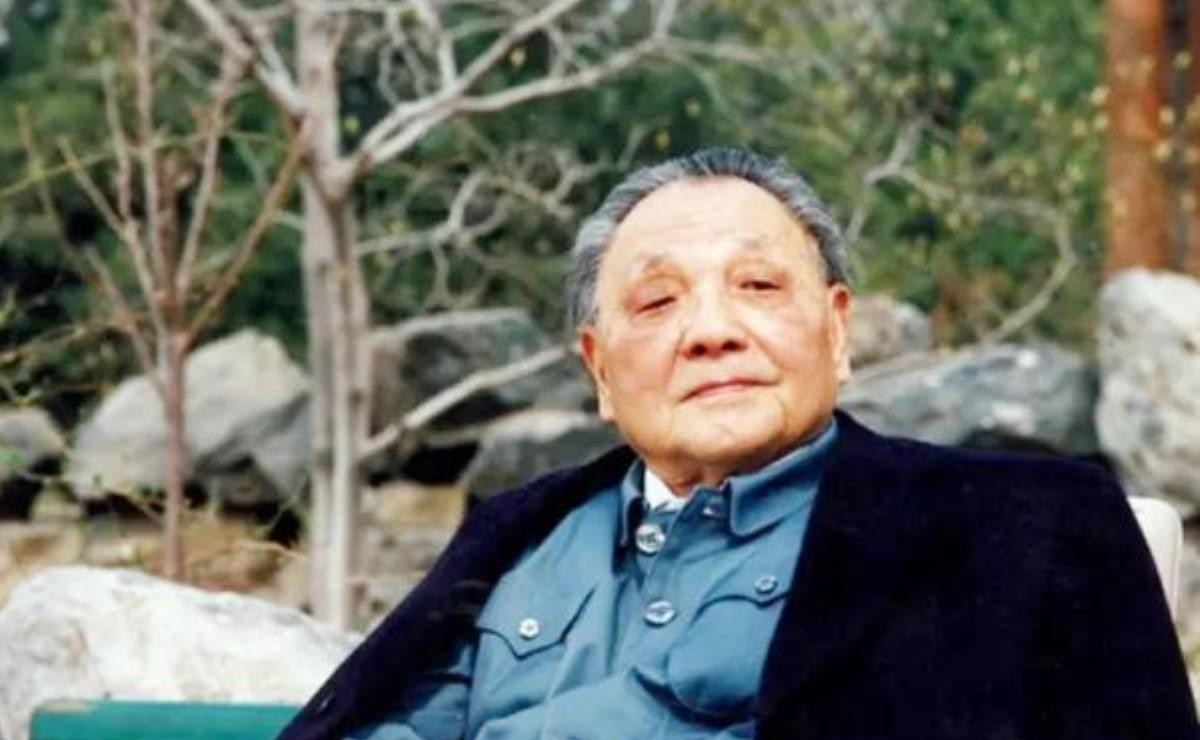

高层博弈:邓小平和刘复之的碰撞

面对日益恶化的社会治安,党内高层不得不做出抉择。邓小平,这位改革开放的总设计师,强力主张采取“严打”政策,以雷霆手段迅速恢复社会秩序。他认为,“治乱世,用重典”是当前的必要之举。 但公安部长刘复之,这位经验丰富的资深官员,却持有相对谨慎的态度。他曾参与1979年刑法的制定,深知“慎用死刑”的重要性,并提交了强调加强群众工作和基层工作的报告,主张在打击犯罪的同时,也要注重程序正义,避免冤假错案。

然而,邓小平对刘复之的报告并不满意,甚至批评其过于“四平八稳”,无法解决问题。这并非简单的意见分歧,而是对社会治理方式的根本性差异。 邓小平认为,“同时注意不一刀切”的原则,会削弱“严打”的震慑力。 他强调,对于党内高干子弟违法犯罪的问题,更要严惩不贷,决不能姑息养奸。

艰难抉择:法律与现实的冲突

1979年刑法,力求与国际接轨,强调“慎用死刑”,限制死刑的适用范围。而“严打”政策,却恰恰是与之相悖的,它需要的是迅速、强烈的震慑,需要的是“杀一儆百”的效果。这种冲突,并不仅仅是法律条文上的矛盾,更是对社会治理理念的重大挑战。 刘复之在中央党校会议上,最终转变了立场,支持了“严打”政策。

严打风暴:震慑与反思

“严打”的开展,在短期内确实起到了震慑犯罪,稳定社会秩序的作用。然而,我们也应该认识到,“严打”并非常态化的治国方略,它更多的是针对特定历史时期的一种紧急措施。这场风暴带来的社会影响,至今仍值得我们深入反思。 它让我们看到了效率与人权之间的微妙平衡,也让我们思考如何在维护社会稳定与保障公民权利之间找到最佳的结合点。

历史的回响:刘复之的仕途与启示

“严打”之后,刘复之并未被边缘化,反而在打击贪腐方面做出了重要贡献,这体现了他对政治形势的适应性和对国家事业的奉献精神。他的经历,也告诉我们,任何政策的制定和执行,都必须根据实际情况进行调整和完善。

“坏人不怕法,好人怕恶人”这句话说得好!