龙山位于京西马鞍山连脉的西峰寺以东,万佛堂东南,太清观以南。此龙山与永定河边的龙头岗相隔不远,但不是一座山。龙头岗古战场是现在的卧龙岗,而这里的龙山不是战场是专供历代皇家采石之地。

龙山呈盘曲状蛰伏在京西永定镇的西部,龙头扎进苛萝坨与石场村之间,龙尾则甩向东侧的何各庄,龙身盘踞之地是古代的采石场。龙头山被当地人视为神山,至华侨陵园入驻前还被视为禁地。

《钦定日下旧闻考》卷一百五十“物产”中,转引自明末《明水轩日记》所记“白玉石产大石窝,青砂石产马鞍山、牛栏山、石径山。紫石产马鞍山。豆渣石产白虎涧。大石窝至京城一百四十里,马鞍山至京城五十里,牛栏山至京城一百五里,白虎涧至京城一百五里,则盈缮司主之”。《日下旧闻考》所记马鞍山,是指明代采石机构而非特指马鞍山。龙山蕴藏着优质的青石资源,是历代大型工程的采石之地。龙山青石质地坚硬细腻,抗风化、耐腐蚀,是历代皇家工程必选之物。

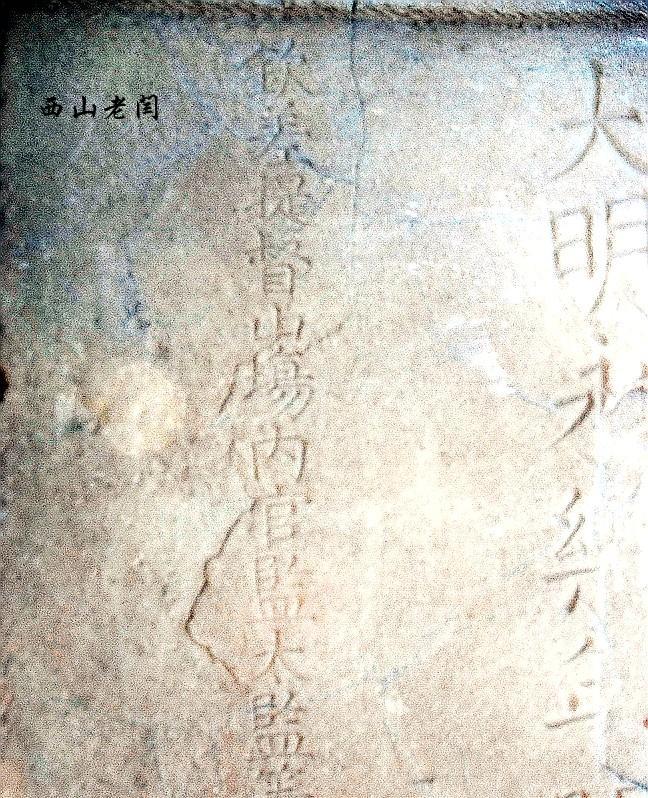

龙山头尾折曲的高点海拔215米处称碑厥尖,立有“大明永乐年开取石料官山塘口”四至碑。四至碑碑首雕五条龙,每条龙均为五爪。

龙山石场四至碑碑额非常讲究,据刘玉河先生解读:碑额“中间文字是由四个字组成,即:“官、山、地、界”。这四字采用篆书、双沟阴刻。碑额的策划和设计者别具匠心地把篆书的“ 官、山、地、界”四个字连缩在一起,笔画有的重叠,且又相互借用,经过艺术加工,形象的把“官、山、地、界”这四个字变成了守卫官山的一名官员或军士。这几个字经过巧妙地组合多像一个头戴官帽的官员(军士),抱着“枪”守卫着开取石料的官山(塘口)。

四至碑通高2.38米,宽0.97米,碑身高1.7米。碑身正面正中刻“大明永乐开取石料官山塘口”,十二个大字。

碑身右侧刻有:“钦差管理山场工部员外郎、严清、郜相、张一通等,主事杨成、车荣、陈邦彦等人姓名。

碑身左侧刻有:“钦差提督山场内官监太监等官,掌厂官刘地、曾端武、刘通、李寅等姓名,正文两侧刻有官员和石匠人名共计34 人。碑阴刻有官山四至界:“马鞍山石厂四至记,东至何家庄,西至岢罗坨迤西并扒煤窑烧造等处,南至石河南岸,北至碾子塘冷泉等处”。

官山采石的塘口下立有开山采石碑。

碑座正背面各雕两条龙,侧面雕一条龙。

侧面雕的龙下为海浪纹,正面两龙头有一定程度损坏,侧面雕龙保存完整。

山下的采石碑立于明嘉靖年间,因碑面剥落年款时间已经剥蚀。但碑文简洁清晰,主要内容未失。碑文记:“大明嘉靖十三年七月十七日起,建造皇史宬、太宗等庙、启祥等宫、玄极宝殿、奉先等殿、天寿山诸陵、寿宫、行宫、清虚殿、金海大桥、慈庆宫、慈宁宫、城垣公所、穎伤王坟、泾王坟。钦差督理工程内官监:太监一员,张阳。右监承一员,洪宝。工部郎中二员,郜海、卢灿、司房官,刘庆(等14人名)大明嘉靖(以下剥落)”。

碑阴刻:“内官监司房、顺天府经历等官(刘璋等5人)。本山开塘掌尺寸,工部文司院副使等官(徐聪等21人)。锦衣卫旗校刘冲、董云。营卫官军士二千名。工部雇工石匠头口口等一千名。雇慕夫役头口口章等一千五百名。”

从碑文中可知,张阳是当年采石场的主事官员,《京西碑石》分析:“开山采石碑是张阳所立”。张阳,明代太监。张阳虽未见于史书记载,但文学作品中大多提到明武宗南巡"受贺于太监张阳第”。另有世宗嘉靖即位,中都镇守内官张阳复贡新茶“实杂至他物”于嘉靖。从此张阳深得世宗喜欢,调往京城值守开山。

龙山采石场从永乐到嘉靖跨越百年,开采规模逐渐扩大,至明嘉靖时期采石场各类人员共有四千五百余人。

石场是皇家采石场,所以附近的寺庙古建也多。曾经有座过街楼称其为东栅栏。

石质横额上刻“石廠东栅栏”,五个大字。

横额抬头刻“万历庚辰岁”。

尾款刻“孟秋重盖造”。

龙山采石始于哪个年代,京西文史界多根据现有资料确认为明代。1990年始建于金大定二十九年的卢沟桥大修,工程人员在检测鲁家滩和石景山石府等地的青石质量时,均与卢沟桥所用青石不符。最终检测到龙山石场的大青石,无论从硬度和石质等方面均与卢沟桥所用青石一致。卢沟桥大修时对京西青石的检测,无疑证实建于金代的卢沟桥所用青石也来自龙山,这等于说龙山采石至少始于金代。

云居寺刻经始于隋唐,而与之前后的藏经洞还有石景山和房山孔水洞。石景山又称石经山,藏经已经不存,所以无法论证它所用石料。但石景山与龙山石场仅一河之隔,应该是先有石景山用龙山青石,而后影响到小西天雷音洞用石。若如此,龙山采石已经越千年历史。