2005年,《泰州日报》的编辑部收到了一封寄件人为吴大元的特殊信件,其内容之惊人,令当日审阅的工作人员瞠目结舌。

原来,吴元大所属的吴家舍村,是一个拥有六百余名吴姓居民的村落。但令人震惊的是,整个村庄的居民竟联名请求更改姓氏为张。

这一请求的根源,在于村民们深信自己是元朝抗元英雄张士诚的后人。只因世代相传的“生前姓吴,死后归宗姓张”的家族遗训。

那么,这背后究竟隐藏着怎样的一段历史往事呢?

“生姓吴死姓张”

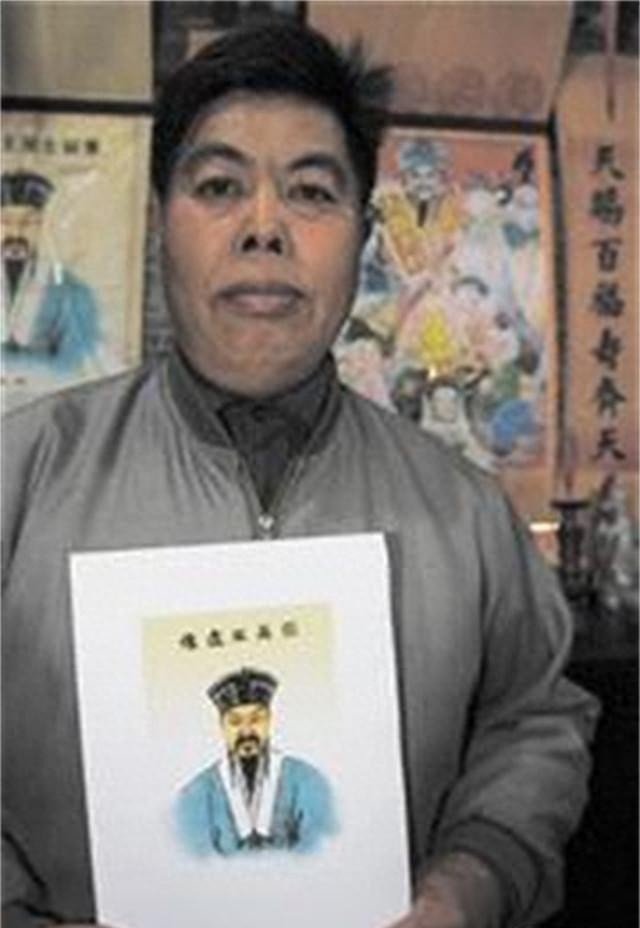

带着心里的疑问,记者来到了信中所提到的吴家舍村找到了吴元大,向他了解事情的原委。

而这一切还要从吴元大很小的时候说起,当时他跟随长辈进行祭祀,却发现祖先牌位上所刻姓氏为张,而非自己的姓氏吴,这让他十分好奇和疑惑。

于是带着这份疑惑,吴元大向祖父询问。祖父在斟酌之后,将家族世代相传的祖训 ——“生姓吴,死姓张” 告知了他。

这句简短的祖训,为吴元大揭开了一段尘封已久的往事,也促使他踏上了追寻家族本源的征程。

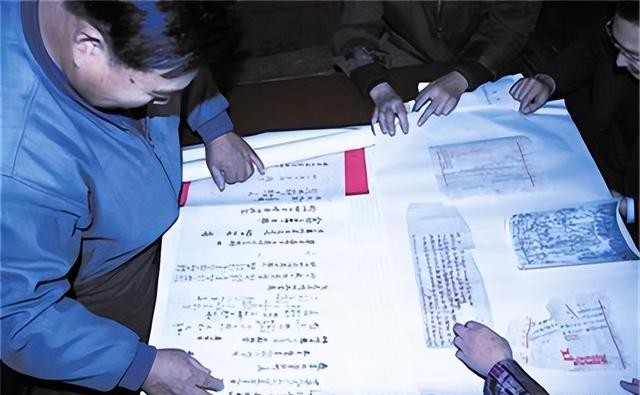

此后,吴元大开始深入研究家族历史,通过广泛查阅历史资料、走访家族长辈,逐渐形成了一个大胆的推断:他认为家族的起源或许与元末明初的抗元将领张士诚有着千丝万缕的联系。

历史渊源

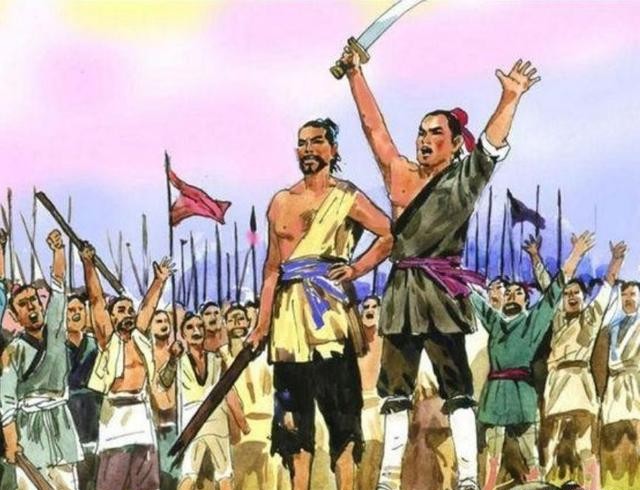

元朝末年,统治腐朽,阶级矛盾和民族矛盾空前尖锐。蒙古贵族和官僚大量兼并土地,苛捐杂税名目繁多,百姓苦不堪言。

再加上黄河泛滥,灾害频发,饿殍遍野,民不聊生 。底层民众在生存的边缘苦苦挣扎,对元朝统治的不满如星星之火,逐渐蔓延开来。

在这样的背景下,各地农民起义风起云涌。其中,张士诚便是一位极具代表性的起义军领袖。

张士诚出生于泰州白驹场(今江苏大丰)的一个贫苦盐民家庭,自幼便在盐场劳作,饱受元朝盐政的剥削与压迫。

1353 年,他与弟弟张士义、张士德、张士信及李伯升等十八人,率盐丁起兵反元,史称 “十八条扁担起义” 。

他们先是攻下了泰州、兴化等地,随后又占领高邮。在高邮,张士诚建立了自己的政权,国号 “大周”,自称诚王,年号天佑。

张士诚占据高邮后,成为元朝的心腹大患。元顺帝派丞相脱脱率百万大军前来围剿,张士诚一度陷入绝境。

但脱脱因朝中政敌陷害,被削去兵权,元军大乱。张士诚抓住机会,出城反击,大破元军,这一战让他声名远扬。

此后,张士诚的势力不断壮大,占据了江南的大片富庶之地,包括平江(今江苏苏州)、湖州、杭州等地。他重视农业生产,减轻农民赋税,使得当地百姓安居乐业,在民间威望颇高。

然而,在那个群雄逐鹿的时代,张士诚也面临着诸多强劲对手,其中最具威胁的便是朱元璋。

朱元璋出身贫寒,同样在元末乱世中崛起,他广纳贤才,势力迅速扩张。张士诚与朱元璋之间多次爆发战争,双方互有胜负。

但张士诚性格优柔寡断,缺乏长远的战略眼光,在与朱元璋的较量中逐渐处于下风。1367 年,朱元璋派徐达、常遇春率大军进攻张士诚。

经过数月激战,张士诚的都城平江被攻破,他被俘后押往应天(今江苏南京)。张士诚拒不投降,最终自缢身亡,结束了他波澜壮阔的一生。

张士诚兵败后,其后人面临着被追杀的危险,为了保全家族血脉,被迫隐姓埋名,四处逃亡,并选择改姓隐居。

吴元大通过深入研究,越发坚信自己是张士诚的后裔,强烈的家族责任感驱使他决心恢复家族的原姓。

有了明确的目标后,吴元大开始在村里宣传自己的研究成果和改姓主张。起初,村民们对这一想法充满疑虑,认为改变姓氏是一件非同小可的事情,难以轻易接受。

然而,吴元大并未因此而退缩,他耐心地向村民们讲述家族历史的来龙去脉,阐述恢复原姓的意义和价值。经过反复沟通和努力,越来越多的村民开始支持他的提议。

可改姓并非易事。改姓涉及多个行政部门,手续繁杂,程序严格,任何一个环节出现问题都可能导致申请失败。

此外,由于集体改姓的情况较为罕见,相关部门在处理时也缺乏经验,这使得整个过程充满了不确定性。

面对这些困难,吴元大带领村民们多次前往各个部门咨询办理流程,准备申请材料,耐心解释改姓的原因。

经过长期不懈的努力,他们的改姓申请终于得到批准。那一刻,吴元大和村民们激动不已,多年的付出终于得到了回报。

随后,村民们共同参加了张氏祭祖仪式,标志着他们正式回归原姓,完成了家族传承的重要使命。

改姓成功后,吴元大和村民们的生活并没有发生太大的变化。

但是,他们的心中却多了一份踏实和自豪。他们知道,自己终于找到了属于自己的根,终于能够让自己的家族历史得以传承。

吴元大常说,人不能忘了本,得知道自己的根在哪儿。他觉得,改姓这事儿,就是他对家族历史的一份尊重和传承。他希望,通过这个故事,能够激励更多的人去追寻自己的根,去了解自己的家族历史。因为,只有知道了自己的根在哪儿,才能够更好地前行。

如今,吴家舍村的村民们已经正式改姓张了。他们依然过着平静而幸福的生活,但是他们的心中,却多了一份对家族历史的敬畏和传承。他们的故事,或许只是历史长河中的一朵小浪花,但是却足以让我们感受到那份对家族的执着和热爱。