《教育革新的曙光:1905 年学部的设立》

国势之强由于人,人材之成出于学。

“教育是国之大器、党之大计。”

在 1905 年 12 月 6 日这看似平凡的一天,却在中国教育史上掀起了一场波澜壮阔的变革。清政府政务处的奏请,犹如一颗巨石投入平静的湖面,激起层层涟漪。

那是一个风云变幻的时代,古老的中华大地在列强的冲击和内部的困境中艰难前行。

教育,作为国家振兴的基石,也面临着前所未有的挑战和机遇。

清政府决定“行设立学部”的声音在朝堂上响起,这一决策承载着对未来的期许和对现状的反思。荣庆被调任为学部尚书,熙瑛补授左侍郎,严修署理右侍郎,他们肩负起了引领教育改革的重任。11 位学部官员齐聚一堂,为构建新的教育体系出谋划策。

学部成立后,犹如一座灯塔,照亮了教育改革的道路。各省纷纷响应,将“学政”改为“提学使司”,府、州、县设立“劝学所”。这些地方教育行政机关的设立,如同毛细血管一般,将新的教育理念和制度输送到国家的每一个角落。

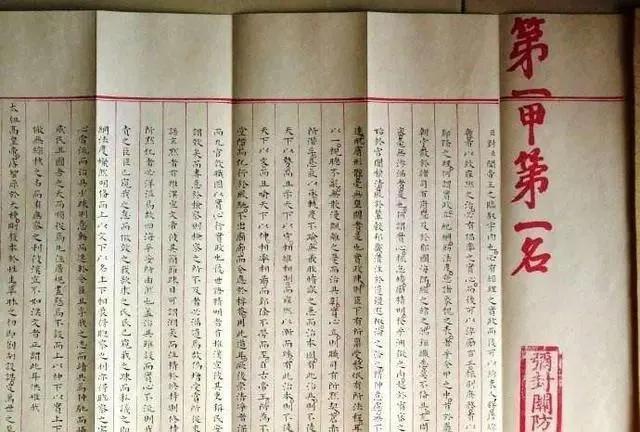

曾经,科举制度在中国历史上延续了 1000多年,它曾是选拔人才的重要途径,但在时代的洪流中,它逐渐变得僵化和落后。如今,学部的设立标志着科举制度的结束,一个全新的近代教育时代拉开了帷幕。

科举制度是中国古代重要的一种人才的选拔制度,它取代原来的九品中正制度是历史的进步,它使得更多的寒门子弟通过读书,考试就能做官,改变命运,推动了社会阶层的流动性,也打击了原有的世家大族,是有利于提高社会活力,巩固中央集权的一种制度。

另外,科举制度通过面向全社会选拔人才,把读书,考试和做官三者结合在一起,有利于提高官员的文化素质,扩大官僚阶层体系。

消极影响:科举制度有合理合理性和科学性,同时也有弱点,即必为时主所用。当官的喜欢什么,就选什么样的人才,即选出的人才一定是比上一代弱化的。因为选拔标准掌握在官僚手中,在封闭区间里,一定会有收敛趋势,即登顶的是中庸者,而非优秀者。

想象一下当时的场景,朝堂之上,官员们神色凝重而又充满期待。他们深知这一变革的重大意义,也明白其中的艰难险阻。在学部的办公室里,荣庆等人日夜操劳,研究着各国的教育制度,结合中国的实际情况,制定着一系列的政策和法规。

而在地方上,“提学使司”和“劝学所”的官员们则走街串巷,宣传新的教育理念,动员民众送子女入学。曾经紧闭的私塾大门逐渐敞开,取而代之的是新式学堂。孩子们不再死记硬背四书五经,而是学习数学、科学、外语等现代知识。

在这个变革的时代,人们的思想也在悄然发生着变化。越来越多的人认识到教育的重要性,不再将读书视为谋取功名的唯一途径,而是为了增长见识、开启民智、振兴国家。

1905 年 12 月 6 日,这一天注定被铭刻在中国教育史的长卷中。它是一个旧时代的终结,更是一个新时代的开端。虽然在后续的发展中,中国的教育仍面临着诸多困难和挑战,但这一天所迈出的坚定步伐,为未来的教育发展奠定了基础,为中华民族的崛起孕育了希望的种子。

教育的重要性体现在以下几个方面:

首先,教育是塑造人格与价值观的基石。通过知识的传授、文化的熏陶以及道德的引导,教育帮助人们树立正确的世界观、人生观和价值观。

其次,教育是促进知识积累与技能提升的途径。在知识爆炸的时代,教育使我们能够系统地学习并掌握各种知识与技能,不断提升自身的综合素质和竞争力。

再次,教育是推动社会进步与经济发展的重要力量。一个国家或地区的教育水平,直接影响到其科技创新能力、人才储备和经济发展潜力。

此外,教育还是文化传承与创新的重要载体。每一种文化都有其独特的价值观念和历史传承,而教育正是这些文化得以延续和发展的关键。

最后,家庭教育也是教育的不可或缺的重要组成部分。父母是孩子的第一任老师,孩子从出生到上学这段时间是一张白纸,家长怎么调料,怎么调色,孩子们在潜移默化中受到不同的熏陶。和谐的家庭环境、父母的教育方式对孩子的人格、行为习惯和学习态度都有着深远的影响。

总之,教育的重要性体现在它对个人成长、社会进步和文明发展所起的决定性作用。因此,我们应该高度重视教育事业的发展,为每一个孩子提供公平、优质的教育机会。