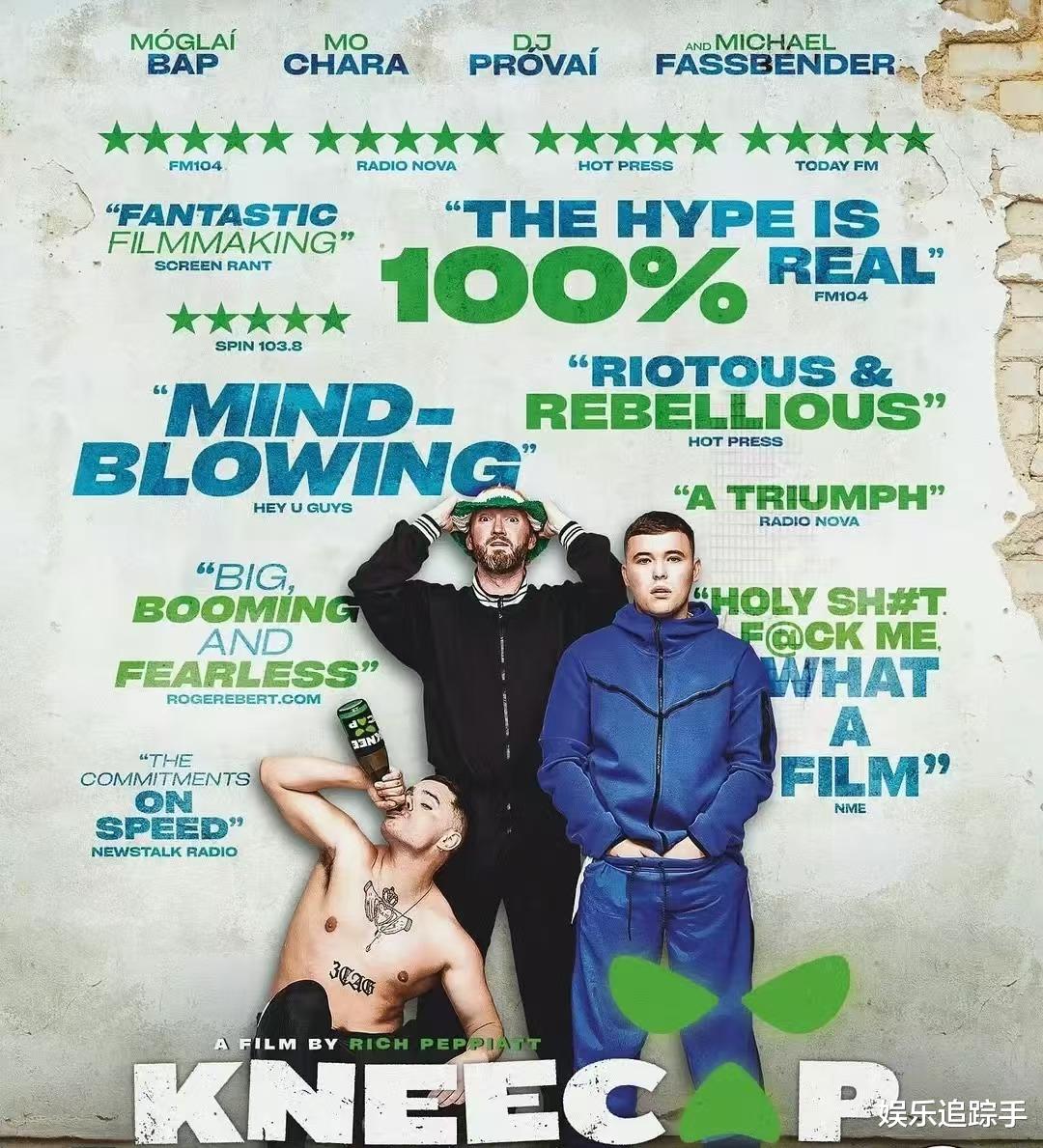

《膝盖骨乐队》是一部风格独特、充满争议的电影,尽管它入围了2025年奥斯卡最佳国际影片长名单,还赢得了多个奖项,但依然鲜有人提及。这部影片与《猜火车》常被拿来做比较,尤其是其对青年叛逆、虚无的描绘。导演通过一支以反权威为主题的嘻哈乐队,展示了北爱尔兰的历史背景与社会动荡,向观众传递了对身份认同与文化传承的深刻思考。

《膝盖骨乐队》的故事发生在北爱尔兰,特别是贝尔法斯特这个在历史上充满冲突与血腥的地方。影片借由一位父亲的经历,引出了一段关于民族独立和语言复兴的历史。父亲为家人灌输爱尔兰语,视语言为反抗的武器,并通过袭击等暴力行为抗议英国的统治。然而,在一场警察行动中,这位父亲消失得无影无踪,成为历史的符号。

随着时间的推移,暴力与冲突未能解决问题,反而带来了更深的虚无感。年轻一代的生活方式逐渐堕落,他们不再关心大规模的集体行动,而是选择了享乐与逃避现实。电影在开头的部分,呈现了这种颓废的生活状态,主角们在荒废的世界中挣扎,直到新的力量的出现。

故事的转折点发生在一位音乐老师的到来。普罗维不仅教学生爱尔兰语,还鼓励主角们用自己的母语创作音乐。最终,这支乐队—膝盖骨乐队,开始了他们的音乐之旅,用反权威的歌曲表达对社会不满。音乐成为了他们向世界宣告反抗的武器,而他们所用的爱尔兰语更是象征着身份认同的觉醒。这种通过音乐唤起民族情绪的做法,在很多地方都有共鸣。例如,香港的粤语歌曾经帮助香港人找回自己的身份认同,爱尔兰地区也通过语言与音乐的结合逐步找回了自己文化的根基。

膝盖骨乐队的歌曲和演出开始受到越来越多人的欢迎,他们的音乐传播开来,成为年轻人表达自我、不满与反叛的工具。尽管官方试图通过监视和威胁来限制乐队的发展,但他们依然在观众心中占有一席之地。影片用乐队的成功,体现了在一个受压迫的环境下,艺术与文化是如何成为抗争的动力。

然而,影片的另一个重要元素—毒拼,让这场反抗显得有些虚无。乐队成员们每次创作时都会嗑药,在迷幻状态下产生音乐创作。电影通过这些场景展现了毒拼对创作过程的影响,但这种描绘似乎更像是一种沉溺和逃避,而非真实的反抗。毒拼让创作与反叛的力量变得模糊不清,它不是通往更好未来的钥匙,而是一种虚幻的逃避。

这与《猜火车》中的毒拼描绘有所不同。《猜火车》中的毒拼不仅仅是个体堕落的象征,更是对整个社会病态的批判。与之相比,《膝盖骨乐队》中的毒拼似乎更像是一种玩乐式的体验,缺乏对这种行为的深刻反思。这让人质疑,影片中这些的欢呼声、这些热烈的响应是否真的代表着一种文化的觉醒,还是仅仅是一场迷幻的偶像崇拜。

最终,尽管膝盖骨乐队取得了成功,他们的音乐风靡一时,吸引了大量的观众和支持者,但这份成功的背后,却存在着虚幻的成分。电影通过对毒拼的描绘,把创作过程与幻觉画上了等号,质疑了音乐的真正力量。或许,这种虚无感并不是乐队成员们的错,而是社会与历史环境所造成的集体失落。

父亲在电影中提到的那句台词—“你根本不懂爱尔兰语”,揭示了影片的核心问题。虽然表面上,膝盖骨乐队通过音乐和母语激发了人民的情感,但这种情感是否真实、是否长久,仍然是一个值得深思的问题。迷幻和偶像化的元素使得影片的反叛并不纯粹,而是陷入了虚无的循环。

《膝盖骨乐队》是一部复杂且充满矛盾的影片。它通过讲述一个反叛的故事,探讨了民族身份、文化复兴与个人自由的主题。然而,毒拼的描绘以及对虚无感的强调,使得影片在传达反抗精神的同时,也让观众质疑这种反抗的真正意义。最终,影片给人留下的不仅是膝盖骨乐队的成功,更是对虚幻与现实之间的深刻反思。