毛主席思想中强调,“未进行调查,则无发言权”,这是其核心理念之一。

他认为调查研究至关重要,是政策制定的基础。1958年夏,河南成立首个公社,实现毛主席构想。但同年8月6日前后,他察觉到一些不寻常的迹象。

早已洞察问题的根源所在,明确了问题的核心要点,逻辑清晰且用词准确,无需多余表述即可完整呈现问题的本质。

毛主席坚持走群众路线,以言行示范,为干部树立了紧密联系群众的传统与作风。

建国后,毛主席公务繁忙,每次现身群众中皆引起轰动。考虑到安全,警卫、秘书等工作人员不愿他频繁公开露面。

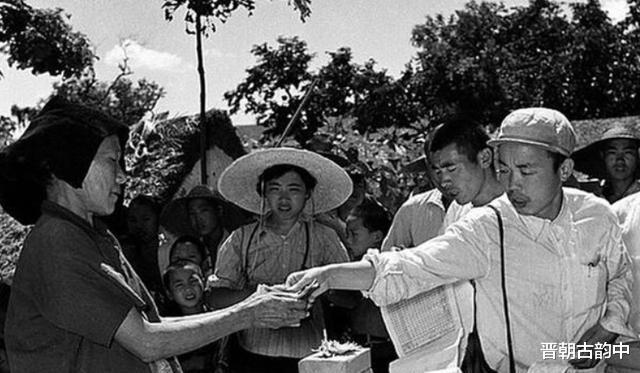

涉及国家政策大事时,毛主席仍会亲临田间,与农民深入交流。他认为,唯有如此,方能真正立足于人民之中。

1958年8月7日,毛主席考察向宗寨村玉米田,当地党支部书记赵宪章陪同。

他向赵书记连问数题:犁耙几遍、浇水几次、何时下种、亩产几何等。毛主席早年出自韶山冲,且亲身参与多场农业生产,对土地的力量有着深刻的认识。

回答“计划亩产”时,赵宪章明确表示:“我们规划的玉米亩产量目标为两万斤。”

听到这天文数字,毛主席未直接批评,而是科学计算了每亩玉米棵数与重量,指出该产量不可能实现,表明其明显不合理。

随后,他向众人强调:“应融合冲天干劲与科学态度,并切实树立起实事求是的工作作风。”

此句中,关键词“冲天的干劲”尤为值得。

在毛主席当时的思考中,为维护农民生产积极性,他未采用严厉措辞批评赵宪章。

离开玉米地,毛主席未止步,继续前行至宗寨村。

毛主席未知此村,询问道:“此为何村?共有几户人家?”

得知村寨是拥有200余户的高级农业社,他面露喜色,询问赵宪章:“生产规模,宜大还是宜小?”

赵宪章认为“越大越好”,此观点获得了毛主席的认同。

返程时,一基层干部表决心称“要确保玉米亩产1500斤,力争2000斤”。毛主席认为此目标可行,笑道:“实际收成才是硬道理。”

调研总结时,毛主席指出“不提万斤口号”、“避免头脑过热”,未直接批评他人,这些话语更多是对大家的温和提醒。

据记载,调研多地县村时,氛围总体和谐。无论农民或地方干部对毛主席所言,他皆以幽默语言回应,一笑置之。

在郑州会议至庐山会议前9个月,毛主席5个月在外走访,并派同志各地调研。1958年10月至次年2月,他走访石家庄等地后回京,又途经多省,大部分时间在外,不在中南海。

众人信心满满,高层干部亦不愿挫伤农民积极性,因此保持鼓励态度。

毛主席告诫干部时强调,当前存在急于求成的偏向,如范县提出两年实现共产主义,这是不现实的,实现共产主义需分阶段,需进一步调查。

毛主席反对激进实现共产主义,认为此目标需物质与精神建设并进,实际操作中,不可急于求成,需稳步前行。

武昌速开中央政治局扩大会,毛主席指出:“当前我们基础薄弱,夸大其词不符事实。存在只谈成绩,不谈缺点的风气,需保持诚实态度。”

全国盛行“拍着胸脯保证”时,毛主席虽心知肚明,却仍无奈鼓励鞭策众人,以维护建设热情,同时适度提醒敲打。

设想彼时情境,众人皆全力推进公有制,若有人暗中保留私有财产,这将构成何等严重的问题。

此问题在地方层面影响显著,曾一度上报至毛主席处。

毛主席未动怒,劝解道:“从小集体到所有制大集体,内部整合需经历一个过程。”

因此,郑州召开了第二次会议。

当时,中共在毛主席带领下探索社会主义道路,全国上下均无先例可循,只能边实践边学习边摸索,属于“摸着石头过河”的发展过程。

基于第二次郑州会议要点,毛主席持续全国会议纪要落实情况。

毛主席曾言:“我及他人以往未深究社会主义经济规律,现我们正着手实践,且全国对此热议不断。”

遇到问题并不可怕,关键在于持续根据问题调整优化政策措施,以确保其针对性和有效性。

面对错误,应予以批评指正,确保问题得到明确,并通过批评促使改进,以保持工作的准确性和高效性。

郑州两次会议均展现了毛主席对当时所面临问题的深刻反思。

郑州会议首要针对的是教条理解马克思主义商品经济观,毛主席早前便倡导“实事求是”,若任由错误思想泛滥,必将引发诸多问题。

会议中,他批评道:“部分干部学习马克思主义政治经济学时称自己为马克思主义者,但面对建设实践的具体问题,其马克思主义信念却大幅减弱。”

马克思主义正确,实践时则需结合实际进行创新。

他强调,各国共产党人需创新理论与著作,不能仅依赖前人。我国已入社会主义时代,面临诸多问题,仅凭《矛盾论》、《实践论》已不足应对。

马克思主义群众利益观表明,其理论核心在于切实保障并维护人民群众的根本利益。

任何时候,群众利益应居首位,政策提出需符合群众觉悟与要求,忽视此二者则行不通,必将导致失败。

发展经济为本意无误,但此过程中,难免会遇到各种问题和挑战。

毛主席全面关心群众,既着眼大局,又细节。

为推动经济发展,部分劳动群众日休息仅三四小时,迅速导致过度疲劳。关于民众睡眠时间的议题,被纳入了首次郑州会议的讨论范围。

毛主席指示:务必确保忙时每日睡眠六小时,未达此标准即视为任务未完成。

他迅速补充说:“除睡眠、工作和用餐外,还需有个人自由时间,且日常应确保8小时睡眠。”

毛主席最初表态后,睡眠这一关乎每位劳动者的问题逐渐受到广泛。

周总理12月指出:劳动时间过长,无回旋余地,持续劳作会使群众难以承受。

此事彰显毛主席对群众的深切关怀,若仅顾长远而忽视当前利益,则既劳民伤财,又不利于人力资源的开发与持续发展。

在紧接着的第二次郑州会议上,毛主席强调:“我们绝不允许无偿占有劳动人民的劳动成果。”

他亦指出,革命时期共产党曾对剥削阶级实施赎买政策,因此现今岂能无偿占有他人劳动成果?

人民公社内部设公社、生产大队、生产队三级所有制,实践中多地混淆其区别。毛主席意见后纳入《关于人民公社管理体制规定》,明确各级权限。

所有制过渡问题急躁显现,毛主席深感忧虑,多次强调不可绝对平均,此见解在当时极为宝贵。

经济学中,价值规律被视为商品经济的基本规律。毛主席依据经济理论多次强调其价值,并在第二次郑州会议上确认了价值规律的客观普遍性。

从郑州会议至庐山会议前夕,毛主席致力于纠正出现的问题,而这些事实常被一些公众知识分子所忽略,不愿提及。

那9个月里,毛主席频繁赴各地考察,深入了解了诸多实际情况。

但另一种情况是,他目睹的某些场景为各地预演的典型,未能真实反映当时状况,而这些经地方干部暗中安排的场景,反而影响了毛主席的决策。

当时显著特点是全国期盼毛主席指示。他长途跋涉已很辛劳,还需洞察地方干部是否作秀。即便能力超群,也无法察觉所有问题。

若毛主席未发现问题,各地通常会认为“一切正常”。

郑州两次会议后,全国局势好转,这是他努力的成果。但因复杂历史原因,新问题仍涌现,那段历史原因多样,不能单一归责。

毛主席处于历史转折点,他深入群众、接纳异见的精神值得后世学习,这些思想财富永不过时。

伟人

没有调查就没有发言权

中国有幸出了伟人毛主席!

伟人千古!

伟人千古

啊

为人民服务的好领袖