在隋末那段风云激荡的岁月里,瓦岗寨宛如一颗骤然升起的星辰,照亮了被暴政压迫的百姓们反抗的道路,又似一阵迅猛的风暴,撼动着隋朝腐朽统治的根基。它不仅仅是一个地理名词,更是一段充满热血与壮志、荣耀与遗憾的传奇象征。

隋朝末年,隋炀帝杨广好大喜功,穷兵黩武,频繁发动战争,又征调大量民夫开凿大运河 ,百姓们徭役繁重、赋税苛严。天灾也接踵而至,洪水、干旱、瘟疫横行,山东、河南等地的百姓颗粒无收,饿殍遍野,可官仓紧闭,百姓甚至只能以树皮、泥土充饥。在水深火热中挣扎的百姓,心中的怒火越烧越旺,终于,在公元611年,这股怒火以起义的形式爆发了。

瓦岗寨位于古黄河东南岸,北临黄河白马渡口,南与通济渠相望,西边距永济渠也不过百里之遥,处在南北大运河的喇叭口外,地理位置极为重要。这里因黄河多次泛滥,形成了土岭起伏、树木丛生、沟河纵横、芦苇遍野的复杂地形,既利于屯兵防守,又便于隐蔽出击。韦城人翟让,这位原在东郡衙门做法曹的小官,因得罪权贵被判死刑,幸得狱卒黄君汉敬佩其为人,冒险将他释放。死里逃生的翟让,回到家乡,与哥哥翟弘、侄儿翟摩侯,以及同郡的徐世绩、单雄信等勇士一起,在瓦岗寨举起了反隋义旗。

起初,瓦岗军力量薄弱,主要在汴水所经的荥阳郡和梁郡边界,截取公私行舟的货物,以此来维持军需,同时杀富济贫,救济百姓,很快便赢得了周边穷苦百姓的拥护,队伍迅速发展到一万多人。随着李密的加入,瓦岗军迎来了新的转折点。李密出身贵族,曾参与杨玄感兵变,失败后流亡各地。他富有谋略,熟读兵书,投奔瓦岗寨后,很快就得到了翟让的器重。李密向翟让提出了先取荥阳,休养生息,再图大业的战略建议。翟让采纳了他的建议,瓦岗军西进荥阳,一路势如破竹,相继攻占金堤关和荥阳郡大部县城,进逼荣阳城。

隋炀帝急忙派河南道十二郡讨捕大使张须陀为荥阳通守,率精锐万余前来镇压。张须陀素有“名将”之称,此前镇压过山东地区多支农民起义军,十分轻视瓦岗军。李密利用他的骄狂心理,设下埋伏。战斗打响,翟让率主力从正面迎敌,且战且退,将张须陀的部队引至大海寺附近。此时,埋伏在北树林内的瓦岗军伏兵骤起,将隋军重重包围。经过一场激战,隋军大败,张须陀被杀,副将贾务本受重伤后率残部溃逃。大海寺之战的胜利,让瓦岗军声名大振,士气高涨,也为后续的发展奠定了坚实的基础。

此后,瓦岗军继续发展壮大。大业十三年,李密、翟让率领精兵7000人,出阳城,越过方山,从罗口袭击洛口仓,一举成功。洛口仓是隋朝重要的粮食储存地,瓦岗军占领洛口仓后,开仓济贫,任饥民随意取粮,一时间,前来投奔的百姓络绎不绝,瓦岗军的队伍迅速扩充到数十万人,成为了隋末农民起义中势力最强大的一支。

随着瓦岗军的日益壮大,内部矛盾也逐渐显现。李密凭借着卓越的军事才能和领导能力,在军中的威望越来越高,翟让出于大局考虑,主动将领导权让给了李密,李密被众人奉为魏公,建立了独立政权,改元永平。然而,权力的争斗悄然滋生,李密担心翟让威胁到自己的地位,最终在公元617年十一月,借庆贺石子河战役胜利之名,设宴杀害了翟让。这一事件使得瓦岗军内部人心惶惶,将士们离心离德,战斗力受到了极大的削弱。

同年,越王杨侗派虎贲郎将刘长恭、光禄少卿房谢为帅,带领步骑2.5万人征讨瓦岗军。李密和翟让提前得知隋军作战计划,设下埋伏,在石子河大败隋军,隋军死者十之五六。此后,瓦岗军又多次与隋军交锋,互有胜负。在与宇文化及的童山大战中,虽然最终击败了宇文化及,但瓦岗军也遭受了重创,劲卒良马多死,士卒疲病,李密自己也险些丧命。

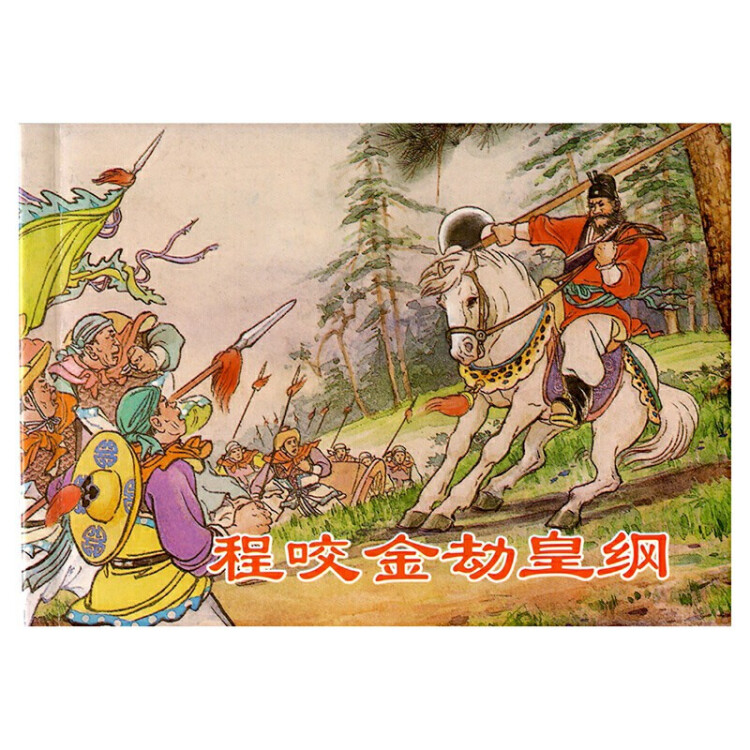

此时,王世充在东都洛阳发动宫廷政变,独揽大权。他趁瓦岗军元气大伤、尚未休整之机,选精兵2万余人主动出战。李密草率决定迎战,结果被王世充伏击打败,瓦岗军全线崩溃。裴仁基、祖君彦、裴行俨、程咬金、秦叔宝、罗士信等被俘,郑颋被部下所杀,邴元真、单雄信等向王世充投降。李密率残兵两万西投李渊,曾经辉煌一时的瓦岗军就此分崩离析,瓦岗寨起义也以失败告终 。

尽管瓦岗寨起义最终失败了,但它在历史上留下了浓墨重彩的一笔。在长达八年的时间里,瓦岗军转战中原,沉重打击了隋朝的统治,为后来唐朝的建立扫除了许多障碍。那些在瓦岗寨聚义的英雄们,如翟让、李密、徐世绩、单雄信、秦叔宝、程咬金等,他们的故事被后世传颂不衰。他们的英勇无畏、反抗精神,成为了激励后人追求自由、反抗压迫的精神源泉,也让瓦岗寨这个名字,永远铭刻在了历史的长河之中,成为了一个象征着英雄与传奇的符号

。