在一个周六的早晨,阳光还没有透过窗帘照进来,客厅里就响起了锅碗瓢盆的碰撞巨响。

妈妈的声音紧随其后,带着一种不容反驳的坚决:“你再不起床,今天的午饭就没有你的份了!”面对这种攻势,我们这些刚从大学回家的学生有些措手不及。

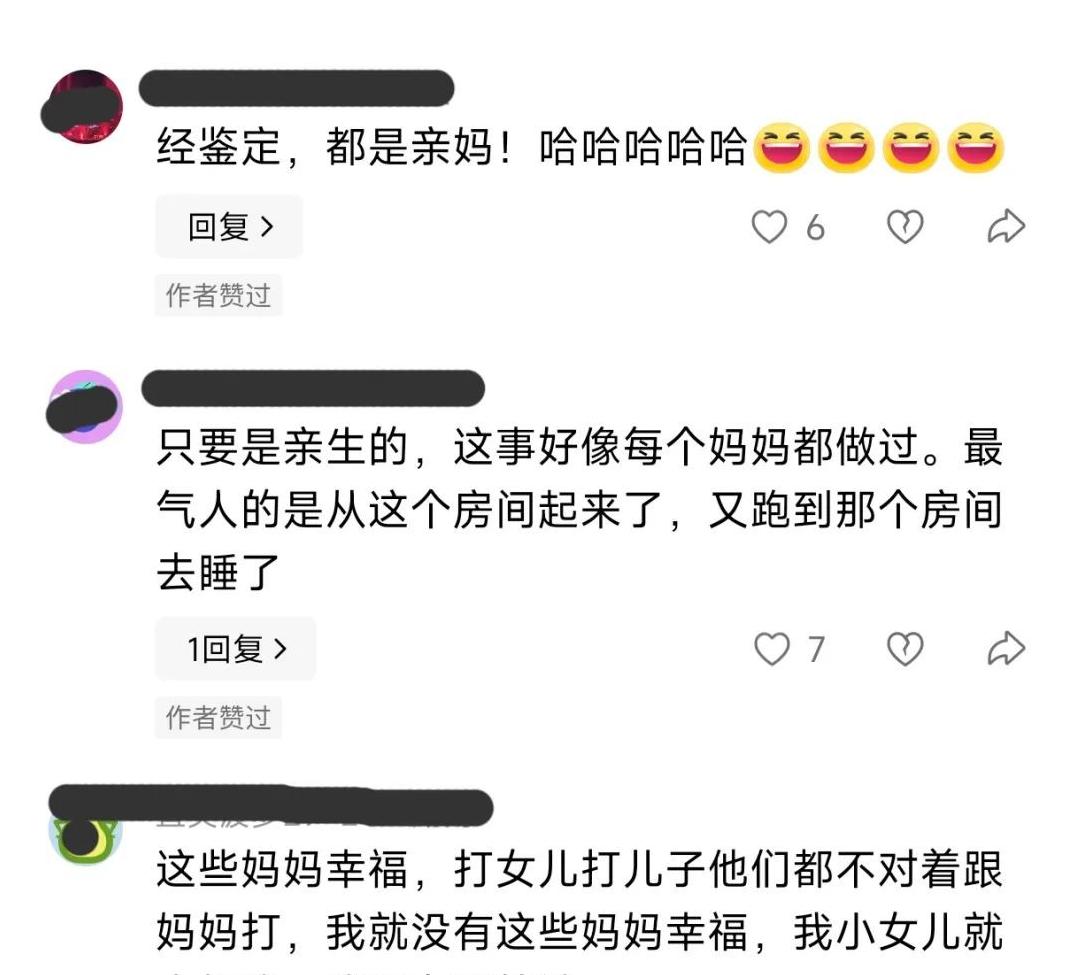

不过,这样的场面早已不是第一次上演,似乎全国各地的妈妈们都有自己的一套早晨召唤,用来应对那些晚上熬夜刷剧、睡到日上三竿的年轻人。

父母的焦虑与期望

家长们的焦虑其实是可以理解的。

长期以来,许多家长都觉得熬夜是一种不良习惯,会影响孩子的身体健康和学习效率。

在他们看来,良好的作息时间是健康生活的重要组成部分,更是面对未来挑战的基础。

在这种观念下,父母们把自己未完成的梦想和期望,寄托在孩子身上,希望他们能够过得更加从容和有底气。

一位朋友的母亲经常感慨:“我们这代人很少有机会好好学习,只有靠努力工作才能勉强生活。

你们现在条件这么好,应该珍惜。”这在某种程度上解释了为什么每次假期一回家,父母便开始了“起床总动员”,甚至用上了“十八般武艺”。

不同代际的生活节奏对年轻一代而言,生活的节奏常常不同于父母。

现在的许多大学生习惯于夜晚的宁静,在这个时段,他们可以玩游戏、看电影,甚至赶时髦地“修仙”读书。

对于他们来说,假期是一个难得的放松时间。

在忙碌的一学期后,他们只想好好睡上一整天,这种惬意休闲的方式却让他们与父母形成一种无形的拉锯。

这种代际冲突不仅仅发生在快节奏的大城市,在一些生活节奏稍缓慢的小地方,同样存在。

一位生活在乡下的小伙子分享道,假期他回家时,父母总是早早起床并在田间忙碌,而他只能用被子蒙住头继续睡,气得父母在门外大声抱怨。

这样几乎“跨时空”的生活习性,往往导致家长和孩子间的摩擦。

爱的界限在哪里?

家长的关心有时会变成一种控制,就像一种“有一种冷叫妈妈觉得冷”的微妙。

父母希望子女健康快乐的愿望固然可贵,但过分的关注和干预有时会演变成对孩子成长空间的压制。

现代的年轻人常常抱怨父母爱得太过,将他们的生活装在条条框框里,有时甚至为他们感到窒息。

许多年轻人觉得,成年后的生活应该由自己主宰。

他们不再是那个需要父母照顾和操心的孩子,而逐渐成为一个独立的个体。

他们希望父母能够接受这个变化,给予他们更多的信任和负责自己生活的机会。

教育的真谛:自主与探索其实,教育的本质在于唤醒和点亮,而不是控制。

给孩子一个安全的空间,让他们自己去探索,才能促使他们真正的成长。

现在的年轻人越来越希望自己能以自己的方式了解这个世界,而不是按照预设的路径去生活。

当孩子在享受每一个当下时,他们才能激发出与生俱来的好奇心,从而主动去探索生活,发现自我。

结尾:尽管家长与孩子之间在作息和生活方式上有分歧,但这样的分歧也提供了一个反思的机会。

也许,我们都需要重新理解爱与成长的界限,学习如何在爱中给予自由,让年轻人用自己的步伐去感受生活的美好。

亲子之间的差异,若能彼此尊重与理解,或许会成为一种新的成长动力。

毕竟,在这个瞬息万变的时代,彼此的支持和理解是我们共同成长的力量源泉。