前言

1944年抗日战场硝烟未散,在中国革命的历史中却有一个特殊提议被提上了议程。当时的刘少奇建议将八路军、新四军统称为“解放军”,一方面统一称谓,一方面彰显目标。这个提议一经提出便引起热烈讨论,尤其是在基层官兵中,不少人认为这个名字听着气势磅礴,充满希望。而毛泽东却断然否决。

那么,这个看似保守的决策背后,隐藏了什么样的考量呢?

多年后,人们才真正明白这份高瞻远瞩的智慧。

军队命名的变迁史

军队命名的变迁史南昌起义那年,1927年8月,革命的火种初燃,起义部队被命名为“工农革命军”。这个名字直接点明了军队的成分与目标,用“工农”来突出革命的阶级基础。但战争形势变化很快,1930年代初期,红军正式出现,这一名称简单有力,逐渐深入人心。红军不仅仅是一支军队,更成为了那个时代无数穷苦百姓心中的光。

抗战爆发后,1937年,红军改编为八路军和新四军,这是国共第二次合作的直接成果。当时,为了团结抗日,各自为战的名字不利于大局。于是,八路军的名字中还带着“国民革命军第十八集团军”的正式称谓。新四军是整编后的另一支队伍。

时至1944年,八路军和新四军在各自战场上取得了一系列胜利,尤其是根据地建设初具规模。刘少奇提出改名的想法,正是在这种背景下产生的。他认为,抗战的胜利已不再遥远,改名为“解放军”,既可以明确军队的历史使命,也能为内战后的大局定调。

改名被否决的背后考量

改名被否决的背后考量毛泽东否决这一提议,并非单纯为了保守现状,而是站在更广阔的视野上,做出了一份谨慎且深远的判断。

国共合作的基础虽已岌岌可危,但明面上仍需维持团结。毛泽东深知,蒋介石在抗战后期对我军的提防与打压早已不加掩饰。如果此时突然改名为“解放军”,会被蒋介石解读为挑衅信号,甚至可能借机加大对抗。

蒋介石不仅敏感,还善于利用政治手段。若我军改名,他很可能会要求“解放军”也必须接受国军指挥,甚至用命名问题作为分裂内部的工具。反过来,保留“八路军”和“新四军”这些耳熟能详的名字,既不会引起多余争端,又能让百姓认同这是一支继续抗日的队伍。

1944年,太平洋战争进入关键阶段,盟军对日作战步步紧逼。此时的国际局势动荡不安,日本投降的时间表并不明确。我军需要做的,是利用这一时期尽可能扩展根据地和巩固力量,而非将时间和精力浪费在改名引发的争议上。毛泽东对此有清醒的认知。

历史转折点:从被否决到成为现实

历史转折点:从被否决到成为现实时局真正发生巨大转变,是在1946年。抗战结束后,国共谈判破裂,蒋介石全面进攻解放区。内战的爆发,彻底撕裂了国共之间脆弱的政治合作基础。我军再无后顾之忧,“解放军”这一名字顺势而生。

1947年,我军在解放战争中越战越勇,战局逐渐从战略防御转为战略进攻。改名的时机水到渠成。在新的战场上,“解放军”这个名字不仅喊得响亮,更直观地传递了我军的目标:解放全中国。

到了1948年,人民解放军正式统一名称。这一年,我军兵力已突破300万。辽沈、淮海、平津三大战役全面展开,“解放军”的名号伴随着一场场胜利,响彻大江南北。

解放军的辉煌与延续

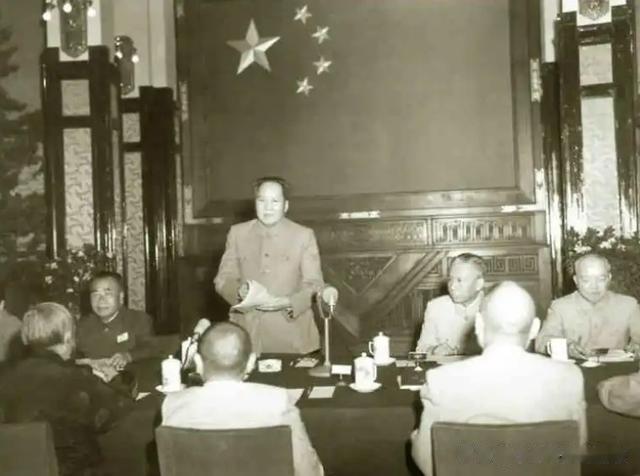

解放军的辉煌与延续1949年10月1日,天安门广场上,新中国的成立掀开了历史的新篇章。毛泽东站在城楼上庄严宣布:“中华人民共和国中央人民政府成立了!”这一刻,解放军成为共和国的“护国之盾”。

从建国之初的550万人,到后来的精兵简政,再到现代化建设,人民解放军一步步成长为一支令世界瞩目的军队。1950年,抗美援朝战争爆发,解放军以全新的姿态站上国际舞台。在那个血与火的战场上,志愿军的英勇表现让“解放军”三个字成为威武与尊严的象征。

今天,中国人民解放军不仅是国家的中流砥柱,也是维护世界和平的重要力量。从陆军到海军,从空军到火箭军,每一个兵种都在书写新的传奇。

结语

历史中的每一个决定,都不是孤立存在的。1944年,毛泽东否决改名“解放军”的提议,避免了一场可能的政治风波,保护了抗战大局。1947年,这一名字在合适的时间被启用,带着明确的目标踏上新的征程。名字不仅是一个符号,更是时代精神的浓缩。今天,“解放军”三个字早已深深烙印在中华民族的记忆中,它承载的是信仰,是力量,是迈向未来的希望。