西方国家对歼-20始终保持着极高的关注,因为该机型彰显了中国航空工业的最高成就。即便如此,美国《国防杂志》也不得不正视现实,认可歼-20并非简单模仿美国战机,而是中国根据自身需求,融合了众多创新设计而成功研发的。 即便在和平时期,任何装备的设计都必须着眼于实战应用。随着时代的发展和战场的演变,对“先进武器”的需求也将不断提出新的挑战。

战场烽烟中的激烈较量 俄乌冲突源于地缘政治利益的碰撞,俄罗斯与美国的立场在此地演变为一场持续三年的拉锯战;然而,从军事技术的角度来看,战场上频繁出现以往罕见的武器装备,这一现象深刻重塑了战争的面貌。 众多武器装备在公众视野中似乎总是:一经批量生产,便迅速出现在俄乌冲突的战场上。 “无人机”作为一种新兴技术,近年来才逐渐被公众所熟知。尤其是在2024年,随着俄乌战争的爆发,无人机技术更是迎来了智能化发展的新阶段。在这一背景下,“蜂群战术”的应用让人们见识到了无人机所具有的强大破坏力。 那些具备长效续航能力的无人机,即便在严密的防御区域也能轻松渗透。与民用无人机相比,军用无人机即便身处复杂的电磁环境中,亦能展现出卓越的性能,并在对抗中展现出强大的适应性和韧性。

当然,各式先进的战斗机同样能在战场上展现其强大实力。现代战争正呈现出这样的趋势:谁拥有更前沿、更尖端的技术,谁便能牢牢掌握战场的主动权。 除了速度较慢的无人机之外,火箭弹在精确打击敌方核心目标方面扮演着至关重要的角色,尤其是在针对俄罗斯时。 在冲突初现端倪时,俄罗斯迅速对乌克兰境内众多关键设施发起袭击,并部署大量地面部队,兵分四路向基辅疾驰。当时的普京总统认为,唯有快速决战方能迅速解决问题,避免长期战事。若西方国家介入并引发持久战,对俄罗斯而言将极为不利。 结果正如普京所预见的,遗憾的是俄军未能实现最初计划的“闪电战”目标。 在西方国家的积极干预下,2022年3月,俄罗斯决定从基辅撤军,标志着最初的战略目标以失利告终;紧接着的一个月内,双方展开了五轮谈判,但最终未能达成任何后续协议。

自当年9月6日起,乌克兰军队在哈尔科夫东北部发起了一场声势浩大的反攻行动,随后,双方陷入了一场持久的拉锯战。在这场拉锯战中,双方均深知彻底击败对方难度极大,因此转而采取打击关键设施的手段,以削弱对方的战斗意志。 2023年5月,据俄罗斯国防部消息,其边防部队成功截获了乌克兰军队的“海马斯”武器系统。 这是一款采用火箭炮投射的陆地型小型炸弹,对于提升俄罗斯防空导弹系统的效能具有极其重要的价值。 这种新型火箭弹与传统的火箭弹已有明显区别。同年2月,美国国防部宣布向乌克兰提供此类火箭弹。俄罗斯对此反应敏捷,成功拦截,从中可以看出两点:一是俄军对新型火箭弹的投入并不畏惧;二是乌军库存告急,急于将美方提供的武器投入实战。 小直径炸弹系美国航空制导炸弹系列中的重要成员,特别增设了钻石型背折叠弹翼,具备长达110公里的滑翔飞行能力。其命中精度卓越,可在1米范围内精确打击目标,且射程亦显著增加。

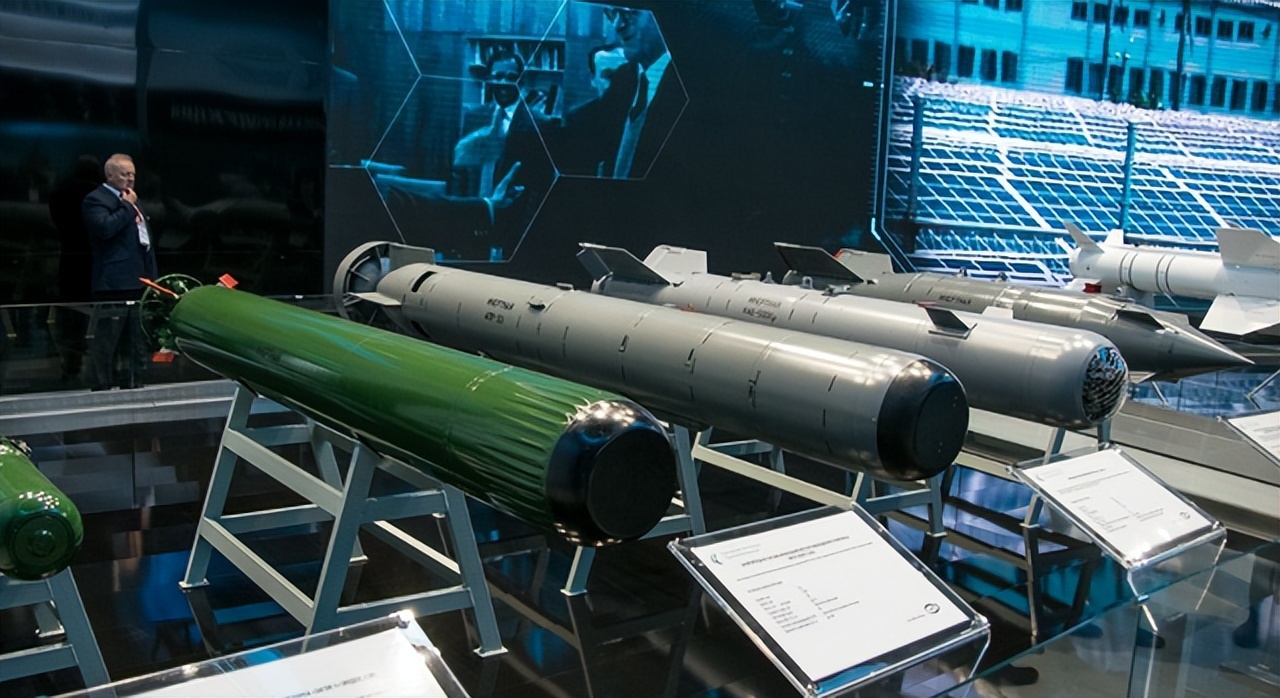

除了采用火箭筒发射之外,这种小直径炸弹亦能被安装在战斗机上。 F-16战斗机具备一次性携带8枚导弹的能力,而F-35战斗机则能携带高达22枚。在目标密集的情况下,这两种战机还可以搭载到轰炸机上,实现一次性装载数百枚导弹。 即便此类导弹具备极高的机动性,实际情况却证明:它们已被俄军成功拦截。 目前,俄军配备的防空导弹系统涵盖了S-300、铠甲S1、道尔等多种型号,这些系统均具备拦截火箭弹的能力。然而,过去对于它们在实际应用中的具体拦截效能并不完全了解。 之前,此类武器在实战中的应用较为罕见,乌克兰堪称“首例”,不幸的是,该武器还遭到了俄罗斯的拦截成功。 俄军的士气显著攀升,此举亦为后续类似导弹拦截任务积累了宝贵的实战经验。 对于任何一支军队而言,具备拦截能力的同时,亦需拥有强大的进攻实力。近期,俄国防部宣布其“匕首”导弹成功摧毁了5个“爱国者”防空系统和1座多功能雷达站,这表明双方在明争暗斗中并未有所停歇。

美国有关官员迅速发表声明澄清,指出:美国制造的“爱国者”防空系统虽然可能遭受了俄方的攻击而遭受损害,但并未被彻底摧毁。 在那一时期,为了有效应对“爱国者”防空系统,俄军投入了巡航导弹、高超音速导弹以及战术弹道导弹,其目的在于让乌克兰军队疲于应对,难以兼顾各处。 乌克兰亦展现强硬态度,宣称成功拦截了源自俄罗斯领土发射的高超音速导弹,五角大楼亦对该信息予以确认;面对敌方的攻势,乌克兰方面动用了“风暴阴影”巡航导弹和“雷霆”-2弹道导弹进行反击,并击毁敌方4架战机。 这表明,在实战环境中,无论使用何种导弹,都存在被拦截的风险。俄军针对“爱国者”系统的进攻策略是采取“密集火力”战术,但若直接对抗的不是依赖外部支援的乌克兰,而是其背后的资助者,那么仅凭导弹决战可能并非易事。 中国未曾亲身卷入战火,却能在战争中汲取丰富的历史教训。 中国空军砥砺奋进,征程万里 歼-20作为中国军事科研领域的重大突破,其发展历程备受瞩目,尤其是引起了美国军方的极大关注。 自2013年起,美国《国家利益》杂志便指出,中美两国已悄然展开了一场“射程竞赛”,双方持续扩大其战斗机和导弹的打击范围,使得人们产生了一种“距离即胜负”的错觉。

在导弹技术领域,据美方分析,中国正致力于研发将机动弹头和传感器集成于中程弹道导弹上的技术。一旦这一技术取得突破,其射程有望达到东风-21D导弹的两至三倍。同时,歼-20战机的作战半径已可达到2000公里,结合这两项技术的提升,预计将显著扩大作战半径。 从发展的视角来看,取得这些成绩是理所当然的。 中国面临战争风险的主要区域之一是台海。在第三次台海危机期间,美国在该地区部署了两支航母战斗群。结合美军在波斯湾战争中的行动,这表明中国必须致力于发展空军、海军和导弹的协同作战技术。 美国同样明白这一道理。从其立场出发,最关键的研发方向是拓展反弹系统的防护范围。在远离本土的战场作战时,航母被视为“海上移动陆地”,其依托航母的优势作战模式特征尤为显著。只要航母保持无恙,整体作战安全系数就较高。

确保航母安全的方式众多,美国针对未来战争所做的准备亦十分周全:部署新型战斗机、升级雷达系统等。 面对中国空军、海军及导弹力量的射程不断扩展,五角大楼提出了一个创新战略理念,称之为“空海一体战”。然而,随着中国打击范围的扩大,美国在实施“空海一体战”策略时将面临日益严峻的挑战。 无论战争发生在我国边界附近,我国都能充分发挥自身优势。 在比较两国交战时,并不仅仅取决于综合实力,而是需根据战争的具体态势来判定。我国战机可起飞的场地众多,而美国在西太平洋的军事基地相对较少,且大部分基地已处于我国导弹的射程覆盖之下。 至2017年,《空军报》报道称,某旅新式战机在实弹打靶中表现出色,所使用的武器包括火箭弹和航炮,这进一步提升了该旅的作战能力。 在和平时期,对一个国家而言,至关重要的是做好应对一切潜在挑战的准备。 发射火箭弹原本是战机作战的常规手段,但战争的形式并非恒定不变。其根本原因在于,随着战争的发展,对地面目标的轰炸需求逐渐减少,各方交战方都应思考如何实现精确打击目标,有效支援地面作战部队。

因此,歼-20战斗机需配备更为精准的制导系统,包括GPS制导、激光制导等先进技术,以确保其能够迅速且准确地锁定目标。 在俄乌冲突的战场上,那些被成功拦截的导弹与火箭弹充分展现了:进攻的武器日益强大,防御的屏障亦在增强。双方的发展均不容忽视,更要追求武器攻击的精确度,让“矛”更加锐利。 例如,在歼-20的“野兽模式”配置下,其外挂点可携带8枚空对空导弹;若再配备6枚霹雳-16导弹,歼-20的总携弹量将增至14枚,涵盖中远程导弹。理论上,F-22同样具备这样的携弹能力,但截至目前,这一配置在实际应用中尚属罕见。 尽管目前尚未有确切信息证实这一突破性进展已具备实战能力,但可以明确的是:该尖端武器的发展有望拓展外部武器运载的广泛可能性,满足各类战场环境的需求。

在当今时代,现代战争对航空武器系统的要求极为严苛,不仅需实现机械化和信息化,还必须无缝融入整个作战体系。科研团队始终保持着高度警惕,不懈努力。如今所取得的成果,正是多年来大家持续奋斗的结晶。