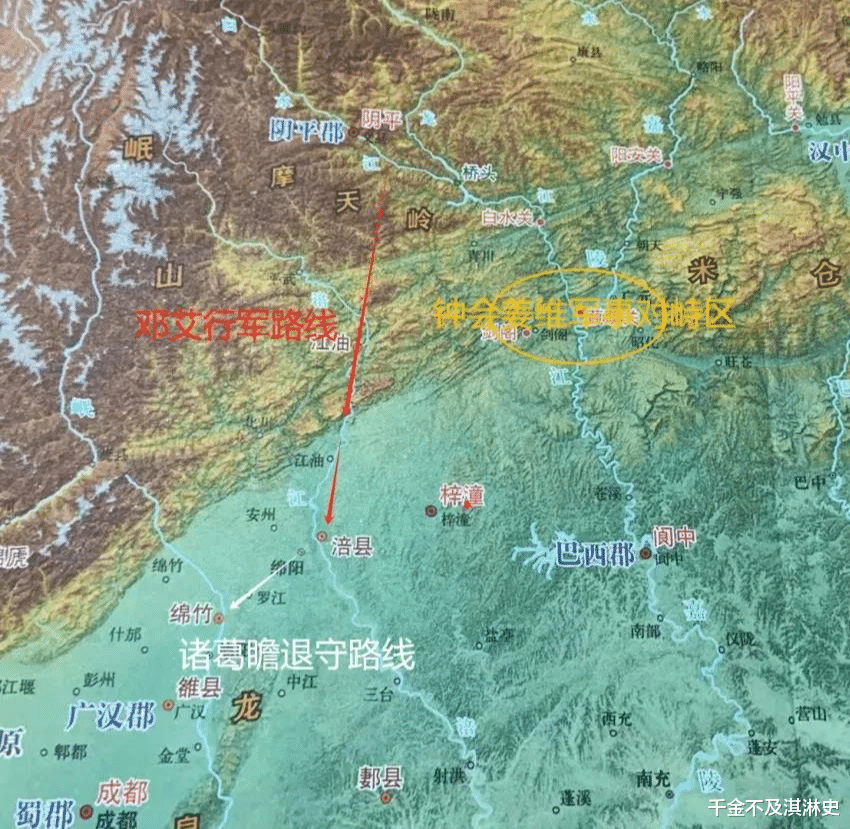

《三国志》明确记载:钟会不能克,粮运县远,将议还归。可见,姜维蜀军以弱势兵力和钟会魏军的强势兵力在剑阁一带顽强对峙,而就差一点点,钟会魏军已经在商量退军事宜了。谁料邓艾这老小子剑走偏锋,冒着生命危险率领他本部兵马翻山越岭,直插四川盆地腹地,拔得头筹。

而邓艾之所以能够顺利,第一江油要塞马邈直接投降,《三国志》记载:将士皆攀木缘崖,鱼贯而进。先登至江油,蜀汉守将马邈降。马邈不抵抗,致使邓艾行军更加迅速,过了江油,那就是涪城了。一旦邓艾到了涪城,南下可以进攻绵竹,北上可以夹击剑阁。

第二诸葛瞻太犹豫,诸葛瞻战死沙场值得尊敬,但军事上他确实没本事。《三国志》记载:到涪县,诸葛瞻盘桓未进,黄崇屡劝诸葛瞻宜速行据险,无令敌得入平地。可见,诸葛瞻是在邓艾之前率先抵达涪城的,黄权的儿子黄崇力谏诸葛瞻分兵把守各个要塞,以迟滞邓艾行军速度。但诸葛瞻一直犹豫不决,估计也是担忧兵力不足的问题,怕兵力分散后战况更加糟糕了。

而在诸葛瞻犹豫之际,邓艾马上就抵达涪城附近了,诸葛瞻无奈之下往后退,退到了绵竹。诸葛瞻还头铁,准备在绵竹和邓艾展开野战决战,蜀汉最后一战绵竹之战爆发了,结果诸葛瞻军队全军覆没。

显然,江油-涪城-绵竹-雒城这一路防线,并非完全没希望打退邓艾,哪怕不能把邓艾全剿灭,至少也能给成都留下足够的时间叫南中救兵或者加固城防。只是需要来个大将代替诸葛瞻,hold住这个场面,蜀汉末年还真有这样一个人选,他便是罗宪!

罗宪是蜀汉末年为数不多,极其擅长打防御战的大将,从他用2000个老弱残兵硬生生顶住了东吴三四万大军的进攻,就可以看出防御战方面甩开诸葛瞻一条街。若罗宪代替诸葛瞻为帅,被刘禅提前调到成都,以罗宪的才智,一定能预判到江油要塞的风险问题。其实只要早点把有限兵力安排靠谱的百夫长千夫长,分布到江油-涪城-绵竹-雒城这一路防线上,不让邓艾有进城获得粮草而喘息的机会,蜀汉是不会公元263年灭亡的。

可问题在于成都朝廷被黄皓裹挟了,有能耐的罗宪被排挤,没能耐的阎宇被重用,都是拜黄皓所赐。《三国志》记载:时黄皓预政,众多附之,罗宪独介然。黄皓恚之,左迁巴东太守。罗宪本来就是成都大官的,一直在中央机构,因和黄皓作对,被黄皓赶到了永安。