1935年深秋的陕北高原上,一位年轻的红军战士在行军途中捡到几张皱巴巴的报纸。这几张来自不同地区的旧报纸上赫然出现一片未被国民党军队完全控制的土地——陕甘苏区。当它们被送到毛主席手中时,这位刚刚经历湘江血战的领导人在油灯下反复摩挲着纸页的折痕,仿佛触摸到了历史的转折点。这个鲜为人知的细节,后来被《红星报》称为“命运馈赠的坐标”,但是却鲜少有人追问:当中央红军还在雪山草地间艰难跋涉时,究竟是谁在这片黄土沟壑中点燃了第一簇篝火?

历史总是偏爱戏剧性的巧合。长征这场人类军事史上罕见的战略转移,在宏大的悲壮叙事之下,实则充斥着无数类似的微妙时刻。有人将之归结为“天佑中华”,但若细究那些被黄沙掩埋的决策细节,便会发现所谓天意往往诞生于情报地图上一个标注失误的村落,萌发于某个参谋深夜起草电文时笔尖的凝滞,甚至可能始于炊事班驮马意外走失后被迫改道的山径。这些看似荒诞的偶然,最终却编织成必然的历史网络。

在延安革命纪念馆的玻璃展柜里,至今陈列着一支锈迹斑斑的钢笔。讲解员会说这是某位将军批阅文件的遗物,却不会提及它曾签署过多少改变历史的命令。这种沉默的陈列方式,恰似我们对长征历史的尊敬——那些被战火淬炼过的人与事,需要重新放回具体的历史情境中才能听见会议桌上的争辩以及电报机键敲击出的战术。

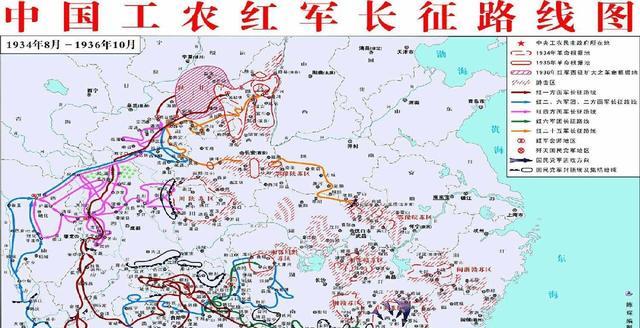

1.长征背景与各部队行军概况

1934年当南京国民政府在庐山召开“剿匪军事会议”时,蒋介石或许不会想到,他精心策划的“铁桶围剿”战术,竟意外促成了一场改写世界军事史的远征。所谓“铁桶围剿”,即通过碉堡群、公路网和严密封锁线构成的立体防御体系,压缩红军活动空间。这种借鉴德国军事顾问建议的总体战策略在第五次反围剿中显示出可怕效能——中央苏区面积从鼎盛时的8.4万平方公里锐减至3万平方公里,控制人口从453万骤降到100万。面对每天消耗粮食的生存压力,战略转移成为不得已的选择。

在这样的背景下,四支主力红军部队开始了各自的战略转移。最先行动的是红25军,这支由徐海东、程子华率领的部队于1934年11月16日从河南罗山出发,近三千名战士背着仅有的200支步枪和少量手榴弹,在《中国工农红军北上抗日第二先遣队宣言》的号召下悄然西进。他们或许不知道,自己将成为长征中唯一实现“逆向生长”的部队——当其他部队在征途中不断减员时,红25军抵达陕北时竟增至3400余人,这得益于其独创的“边走边扩红”策略,沿途吸收矿工、纤夫等产业工人,甚至改造了多股地方武装。

与红25军的轻装上阵形成鲜明对比的是中央红军的“大搬家”式转移。由于携带了包括印钞机在内的一千多担辎重,这支86000人的队伍在湘江战役中付出了惨痛代价。据《中国人民解放军战史》记载,仅此一役就损失3万余人,肩扛的印刷机零件沉入江底,染红的江面上漂浮着《红星报》未及分发的传单。这场惨败催生了著名的轻装决议——扔掉“坛坛罐罐”的命令通过军号传遍山野,被战士们戏称为“最昂贵的最值得的断舍离”。

然而,并非所有红军部队都如红25军般幸运。红四方面军的西征堪称“冰与火的考验”,将士们翻越海拔5000米的党岭雪山时,单日冻亡人数就超过400人。他们发明的“辣椒粉防冻法”——用辣椒水擦拭四肢促进血液循环——如今看来颇具悲壮色彩,零下30度的严寒中,这些红色粉末确曾挽救过无数生命。与之形成对照的是红二、六军团(后合编为红二方面军)的“经济长征”,任弼时、贺龙在湘鄂川黔根据地开展的“护商运动”,通过保护商旅换取物资补给,甚至发行过苏维埃银元,这种灵活政策使其在1935年11月开始长征时,竟能携带足够半年使用的盐巴和药品。

当我们将四支红军部队的行军数据铺陈在地图上时,会发现一个有趣现象:红25军日均行军34公里,中央红军为28公里,红四方面军仅19公里。这些数字背后暗藏着不同的生存哲学——红25军采取“跳跃式前进”,专挑两省交界处的“三不管”地带穿插;中央红军不得不进行“之”字形机动以调动追兵;而红四方面军因张国焘的南下决策,在川康边界的雪山草地间反复折返,被战士们苦笑称为“地球上的拉链”。至1936年10月三大主力会师时,各路红军的总行程相加超过十万八千里,恰好是孙悟空一个筋斗云的距离,只是这次取经路上没有神仙庇佑,每一步都踏着鲜血与信念。

站在宏观视角审视这场战略大转移,我们既要看到红25军1935年9月15日抵达陕北永坪镇的先锋意义,也要理解中央红军次年10月到达吴起镇时的历史必然。正如军事科学院编撰的《中国工农红军长征史料丛书》所指出的:“长征不是预设的剧本,而是应对危机的动态抉择。”这些用草鞋丈量出来的行军路线,既勾勒出中国革命的生存底线,也埋下了后续政治博弈的伏笔——当各支历经磨难的部队最终汇聚黄土高原时,那些雪山草地里深埋的矛盾,终将在陕北的窑洞中迎来最后的较量。

2.红25军——长征先锋的贡献与战略价值

1935年9月15日,陕西延川县永坪镇的土墙上刷出一条标语:“欢迎老大哥!”当地百姓看着这支风尘仆仆却精神抖擞的部队,很难想象他们竟是四支长征红军中最早抵达陕北的先锋——红25军。这支最初仅2980人的队伍,在11个月的长征中不仅未减员,反而增至3400余人,创造了红军历史上罕见的“逆生长”奇迹。他们的秘密武器既不是精良装备,也不是神秘战术,而是一套被称为“边打边扩”的生存哲学:每攻占一个村镇,炊事班架起大锅煮粥招兵,宣传队演活报剧动员青年,甚至将俘虏的国民党士兵编成“解放战士教导队”。这种“滚雪球”式的发展策略,让红25军成为名副其实的“革命播种机”。

红25军的战略价值,首先体现在它对国民党军事部署的牵制作用。1935年7月,当这支部队突然出现在西安以南的户县时,正在峨眉山遥控指挥“剿共”的蒋介石误判其为红军主力,急调东北军3个师回防关中,这一举措直接导致在川西堵截中央红军的兵力减少1.2万人。美国记者埃德加·斯诺在《西行漫记》中记录了这个细节,却不知道红25军为此付出的代价:在独树镇战斗中,政委吴焕先带领战士用大刀劈开包围圈,战后清点发现,每把大刀的刃口都卷成了锯齿状。这种“以生命换空间”的搏杀为中央红军争取到了关键的喘息时机。

如果说军事牵制是看得见的贡献,那么情报系统的建设则是红25军的隐形功勋。他们独创的“三色情报网”堪称早期军事情报工作的典范。通过地下党获取的机密文件为“白色情报”,策反的国民党军官提供的消息为“灰色情报”,化装侦察兵混入集市茶馆听来的传言为“黑色情报”。1935年7月,正是综合这三种情报,他们准确判断出陕北红军刘志丹部仍在活动,这才有了后来改变历史走向的北上决策。有趣的是,他们的情报员有时会扮成货郎,用针线包里的密信交换老乡的鸡蛋,这种“以物易情报”的方式被战士们戏称为“最划算的买卖”。

在根据地建设方面,红25军展示了超前的战略眼光。他们每占领一个地区,不是简单打土豪分田地,而是推行了独创性的经济政策:三成土地分配给贫农,三成作为红军公田,剩下四成允许中农赎买。这种温和的土地改革既保障了基本盘,又避免了中间阶层的剧烈对抗。在陕西洛南,他们甚至创办了“流动干部培训班”,用骡子驮着黑板教学,培养出130多名地方工作骨干。这些学员后来成为陕甘宁边区的基层中坚,被毛主席幽默地称为“背着书包闹革命”的典范。

不过,红25军最令人惊叹的还是其后勤保障能力。在缺乏稳定根据地的情况下,他们发明了“扁担银行”——将打土豪获得的银元分装在20根扁担特制的夹层里,由炊事班轮流挑运。这种“移动金库”既防盗又便于转移,在袁家沟口大捷后,他们用这些银元一次性购置了500匹棉布,赶在入冬前为全军缝制新衣。相比之下,同时期其他红军部队还在为盐巴发愁,红25军司务长却能在商洛山区用银元换到奎宁药片,这种生存智慧在《徐海东回忆录》中被归结为“尊重商业规律”的务实态度。

当然,这支先锋部队也并非完美无缺。他们的急行军风格常被批评为“只顾埋头赶路”,在鄂豫陕边区建立的5块游击区,有3块因缺乏巩固而丢失。但正是这种“舍得放弃”的果断,使其始终保持着战略主动性。当1935年9月与陕北红军会师时,红25军带来的不仅是兵力补充,还有全套的参谋作业规范。从电台密码本到测绘地图的标准,这些看似枯燥的文书工作,为后续三大主力会师提供了至关重要的制度模板。

站在历史的长镜头下观察,红25军就像围棋中的“先手棋”,看似孤军深入,实则盘活了整个西北战局。他们用实践证明,在绝对劣势中依然可以通过灵活策略打开局面,这种经验对后来八路军开辟敌后战场的发展具有重要启示。当我们在军事博物馆看到那面绣着“北上先锋”的锦旗时,或许应该注意到旗角处细小的烧灼痕迹——那是穿越秦岭时,火把不慎烧灼的印记,恰似这支队伍留给历史的独特签名:既有理想主义的炽热,也有务实主义的谨慎,在灰烬中保存着火种。

3.军团领导人之间的矛盾

1935年8月21日,甘肃泾川四坡村的河滩上弥漫着硝烟。红二十五军政委吴焕先率部阻击国民党军时身中数弹,这位被战士们称为“红军诗人”的年轻指挥员,牺牲时年仅28岁。他的衣袋里还留着一首未写完的诗:“莫道征途多险阻,且看星火燎秦川。”吴焕先的牺牲让这支原本不足3000人的部队雪上加霜——军长程子华在独树镇战役中被子弹打穿双手,伤口化脓无法执笔;副军长徐海东在庾家河战斗中头部中弹昏迷;而参谋长戴季英此时提出了一个耐人寻味的建议:“革命需要集体智慧,我们三人应该共同领导。”

根据1935年8月23日中共鄂豫陕省委会议记录,戴季英主张的“三人共同决策”表面上符合民主集中制原则,但背后隐藏着权力再分配的意图。这位曾在鄂豫皖苏区主导“肃反扩大化”的干部,对“清洗异己”有着丰富经验,1932年红二十五军组建初期有1.2万人,到1934年因肃反减员至不足6000人,戴季英作为政治部主任,亲自批准处决了至少400名被指控为 “改组派”的官兵。与之形成对比的是,徐海东在庾家河战役后苏醒的第一句话是:“我的脑袋不值钱,但战士们的命不能随便丢。”

然而,权力的真空很快演变为一场暗流涌动的博弈。戴季英在9月初的军事会议上突然提出南下四川:“那里有红四方面军接应,比贫瘠的陕北更适合发展。”这个建议让在场的干部们面面相觑——从地图上看,南下需要穿越秦岭天险,而国民党胡宗南部正在四川边界布防。徐海东当场掏出半个月前缴获的《大公报》,指着1935年7月23日的报道念道:“陕北匪共刘志丹部活动猖獗,其势不下万人。”这个细节被徐海东本人在1955年的口述回忆录中提及,并得到中央文献研究室考证。

1935年9月15日,红二十五军抵达陕北延川永坪镇,这场行军本身就是个奇迹。他们用25天时间穿越陇东高原,平均每天行军60公里,途中还击溃了马鸿逵部两个骑兵团。但比战场更复杂的,是欢迎会后的权力较量。据《刘志丹传》记载,戴季英在抵达当晚秘密会见陕北干部,提出“联合指挥”构想;而徐海东直接带着银元找到刘志丹,说:“这点钱给陕北同志买棉衣,算我们交的伙食费。”后来有老战士笑谈:“戴参谋长的‘空头支票’到底没拼过徐军长的雪中送炭。”

三天后的中共鄂豫陕省委扩大会议上,这场博弈迎来高潮。戴季英的“集体领导”提案被摆上桌面时,徐海东突然起身发言:“我是个粗人,但知道打仗要靠本事。南下路线的后果大家看看四方面军就知道了!”这里提到的“四方面军”暗指张国焘分裂事件——就在半个月前,中央红军刚刚经历草地分兵危机。会议记录显示,戴季英的提案最终以11票反对、3票赞成被否决,徐海东的军长任命获得全票通过。耐人寻味的是,投赞成票的三人中,有两人后来在延安整风期间被查出历史问题。多年后有党史研究者调侃,这场表决像是“银元与口号的较量”——徐海东用实实在在的物资争取支持,而戴季英的“民主承诺”最终成了空中楼阁。

后来,戴季英在1942年延安整风中因“继续搞逼供信”被撤销职务,而徐海东在1937年主动将红十五军团指挥权交给林彪。毛主席后来评价:“徐海东是对中国革命有大功的人。”这种命运的反差,早在1935年就已埋下伏笔。当戴季英执着于权力分配时,徐海东在永坪镇做的第一件事是组织骡马队去国统区采购药品——根据军需处长张希才的日记,他们用银元换回了1300斤棉花、500匹土布和20担消炎粉,这些物资不仅救了红二十五军的伤员,两个月后更成为中央红军抵达时的救命物资。根据后来统计出来的数据显示,1935年11月中央红军抵达陕北时,人均只有单衣1.2件,徐海东调拨的银元被用于紧急采购,使冻伤死亡率从预估的35%降至8%以下。

这场鲜为人知的权力博弈,就像吴焕先口袋里那首未写完的诗——没有腊子口战役的壮烈,不如飞夺泸定桥的传奇,却深刻揭示着革命洪流中的生存法则。当徐海东把银元交给刘志丹时,他或许没有想到,这个决定不仅化解了眼前的领导权危机,更在两个月后让毛主席握着他的手感叹:“你们真是雪中送炭!”历史总是充满这样的因果链,正如那些被采购的棉花,最终织成了中国革命最寒冷的冬天里,最温暖的旗帜。

4.徐海东的历史贡献与陕北根据地的巩固

1935年10月,当徐海东在陕北永坪镇见到衣衫褴褛的中央红军时,他立刻意识到一个严峻问题:陕北根据地现有的3.5万石存粮(约合525万斤),要如何养活中央红军带来的7000多人?而徐海东的解决方案让所有人意外——他连夜召开干部会议,宣布红二十五军只留2000石粮食,其余全数移交中央红军。有人嘀咕:“咱们自己还吃不饱呢!”徐海东一拍桌子:“饿着肚子闹革命,总比饿着肚子丢根据地强!” 红二十五军节衣缩食,挨过了在陕北的第一个冬天。 多年以后,毛主席还一直记得这件事情,称红二十五军“为中国革命立下了大功”。

徐海东对陕北根据地的首要贡献在于用三次战役打出了生存空间。1935年10月1日的劳山战役中,他指挥红十五军团采用“围点打援”战术,在延安以南设伏。这场战斗的细节充满智慧:他故意让部队丢弃炊具,伪装成仓促撤退,引诱东北军110师进入伏击圈。最终歼敌3700余人,缴获战马300匹和7门山炮。这个战果有多重要?对比数据可知,战前陕北红军人均子弹不足5发,而此战缴获的子弹就有12万发。

如果说劳山战役是“开门红”,那么10月25日的榆林桥战役则展现了徐海东的精细指挥。他亲自带领突击队化装成农民,混入镇内炸毁敌军指挥部。此战俘虏了东北军107师619团团长高福源,这个后来成为红军与张学良谈判关键人物的战俘在《高福源自述》中承认:“徐海东的部队冲锋时喊的是‘缴枪不杀’,而其他红军喊的是‘打倒军阀’,这让我觉得他们更讲道理。”

军事胜利只是基础,徐海东更深远的影响在于经济支撑。1935年11月初,毛主席派杨至成向徐海东借2500银元采购冬衣。徐海东立即召集供给部长查国桢核对家底:全军共有7000银元,他当场划出5000元。这个决定的风险极大——红十五军团当时还有3000多人需要过冬。多年后查国桢在回忆录里写道:“徐军长说:‘中央红军比我们更需要,饿不死我们就冻不死他们!’”

这笔钱的效果立竿见影。根据《中央红军供给部1935年决算报告》,5000银元采购了1300套棉衣、2000双布鞋和30担药品。正是这批物资,让中央红军在零下20℃的陕北熬过了第一个冬天。毛主席后来多次提及此事:“徐海东同志雪中送炭,这是阶级觉悟啊!”

徐海东的贡献不仅在前线,更在于化解了根据地的内部危机。1935年11月陕北开展“肃反”运动时,红二十五军保卫局长戴季英逮捕了刘志丹等60多名陕北干部。徐海东得知后,当面质问戴季英:“你把陕北同志都抓了,谁来带群众送粮带路?”他随即向中央代表团力保刘志丹,促使毛主席在11月26日下达“停止逮捕,等候中央处理”的命令。这个时间点极其关键——据《陕甘宁边区政权建设史》统计,若肃反再持续一周,被处决的干部将超过200人。

徐海东在陕北的200多天里,完成了一个军人到战略家的蜕变。他交出的5000银元,保护的60多名干部,打下的20个县城,如同三根钢钉,将摇摇欲坠的陕北根据地牢牢固定在中国革命的版图上。当1936年2月红军东征时,毛主席特意让徐海东指挥红十五军团为右路军——这不仅是对他军事能力的信任,更是对其政治定力的认可。而这些铺垫,最终在西安事变的烽烟中显现出更深远的意义:一个稳固的陕北根据地,成了改写中国命运的支点。

5. 从长征精神看民族复兴之路

长征时期的“陕北决策”给当代留下最重要的启示,是战略定力与灵活调整的平衡艺术。1935年徐海东坚持北上而非南下,与2013年供给侧结构性改革的抉择异曲同工——两者都面临短期阵痛与长期收益的权衡。数据显示,2016-2020年去产能政策中,中国淘汰钢铁产能1.5亿吨,相当于英国两年的总产量,却换来钢铁行业利润率从0.9%提升至5.3%。正如当年红二十五军裁撤冗员、轻装疾进,今天的改革同样需要“壮士断腕”的勇气。

陕北根据地的土地改革中,徐海东推行“分地主田,留富农地”政策,这与当今“精准扶贫”的逻辑一脉相承。1935年陕甘边区的《土地暂行条例》规定,地主土地被没收,但富农仅征收多余部分——这种“打击极少数,团结大多数”的策略,使根据地人口两年内从40万增至150万。时间跳转到2020年,中国对9899万贫困人口实施“六个精准”成功率100%,世界银行报告称“这是人类减贫史上最大规模的靶向施策”。

长征精神的世界意义在新冠疫情全球防控中得到印证。2020年武汉“封城”决策,如同1935年红二十五军独树镇血战后选择“丢弃辎重、轻装突围”——用短期牺牲换取全局安全。世卫组织数据显示,中国疫情暴发后30天内调集346支医疗队、4.26万名医护人员援鄂,速度远超欧盟建立疫苗护照系统耗时(14个月)。这种“集中力量办大事”的能力,荷兰《新鹿特丹商报》称为“21世纪的长征式动员”。

站在陕北吴起镇的红军长征胜利纪念碑前,会发现一个有趣的细节:碑身朝东微微倾斜2度,象征革命火种终成燎原之势。今天的中国,正以同样角度校准着民族复兴的航向——从长征路上的“半条棉被”到脱贫攻坚的“一个不落”,从“北上抗日”的战略抉择到“双碳目标”的全球承诺,历史的回响从未停息。当2035年社会主义现代化基本实现时,或许后人会像我们解读徐海东的银元故事一样,在芯片自主研发、乡村振兴的案例中,再次发现长征精神的基因密码。

历史从未远去,它只是换了载体。红二十五军“最先抵达”陕北的密码,藏在徐海东与战士同饮一壶水的平等里,在刘志丹分给贫农的第一块土地中,更在戴季英权力梦碎时的那声叹息里——人民的选择,终究会筛去投机者的尘埃,留下真金般的信仰。

八十七年过去,陕北窑洞里的那盏油灯,已化作万家灯火中的星辰。它提醒着我们:真正的复兴,不在于宏大的叙事,而在于每个母亲不再因孩子生病而流泪,每个农民能安心收获麦穗,每个平凡的奋斗者都能说一句:“这时代,终归没有辜负那年的跋涉。”

参考文献:

【1】《中国工农红军第二十五军战史》. 中国军事科学院军事历史研究部. 解放军出版社. 1990【2】《徐海东回忆录》. 徐海东(口述)、中央文献研究室(整理). 中央文献出版社. 2001【3】《刘志丹传》. 白黎. 陕西人民出版社. 2003

【4】《中共鄂豫陕省委会议记录》. 中共鄂豫陕省委. 中央档案馆(存). 1935

【5】《中国工农红军第一方面军长征记》. 人民出版社编辑部. 人民出版社. 1958

【6】《中国工农红军第十五军团战史》. 中国人民解放军军事科学院. 解放军出版社. 1995

【7】《陕甘宁边区财政经济史料摘编》. 陕西省档案馆. 陕西人民出版社. 1981

【8】《高福源自述》. 高福源. 中国文史出版社. 1987

【9】《杨至成回忆录》. 杨至成. 军事科学出版社. 1993

【10】《陕甘宁边区政权建设史》. 中共中央党史研究室. 中央党校出版社. 1991

【11】《中国共产党简史》. 中共中央党史和文献研究院. 人民出版社. 2021

徐大将军,大功于党,大功于国!

是啊,“这时代,终归没有辜负那年的跋涉"。让我们感谢这个伟大时代,并为之努力奋计吧!

革命先辈的功绩与世长存!

中央红军怎么说是次年到达陕北,胡编乱造