在历史的长河中,日俄战争是一场波澜壮阔的战役,而旅顺之战更是其中的浓墨重彩之笔。为何日本不顾伤亡,执意强攻旅顺,而不是选择围困这一战略呢?让我们一起揭开这段尘封的历史,探寻其中的奥妙。

旅顺,这个位于辽东半岛的最南端,东临黄海,西滨渤海的地方,是中日历史上的一个重要节点。早在甲午战争时,日本就抢占旅顺,将其作为侵略中国的跳板。而在日俄战争中,旅顺更是成为双方争夺的焦点。

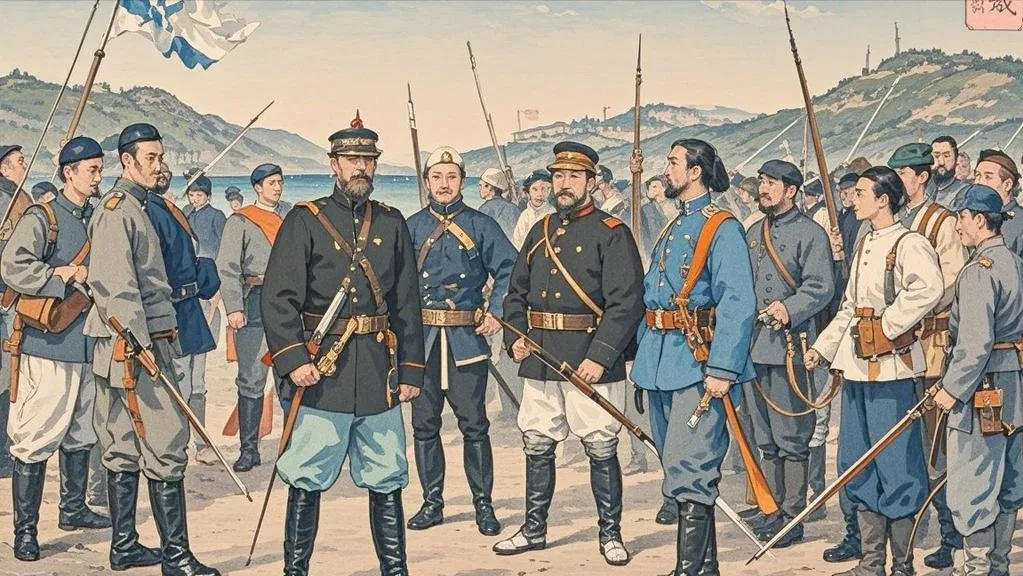

早在战争爆发前,日本和俄国就对中国这块肥沃的土地垂涎三尺。他们试图通过战争来转移国内阶级矛盾,以独吞中国为目标。而要想在中国立足,首先就要夺取旅顺,掌握制海权。因此,双方都对旅顺展开了激烈的争夺。

俄国在旅顺驻扎了强大的舰队和充足的物资储备。为了应对日本可能的进攻,俄军在旅顺存储了大量的军需物资,包括炮弹、小麦、药品等,足以支撑长时间的战争。而日本则面临着军需储备不足的问题。因此,日本必须速战速决,否则将面临战争拖延导致的物资短缺问题。

然而,日本在指挥官的选择上也存在一些问题。乃木希典作为第三军的司令,虽然有过辉煌的战绩,但在现代化战争中却显得能力不足。他坚持从正面进攻旅顺,却没有考虑到俄军的强大实力和充足的物资储备。这种错误的决策导致了日军的重大损失。然而,乃木希典并没有放弃,他组成敢死队进行夜袭,但最终遭到了惨重的损失。

在关键时刻,总参谋长儿玉源太郎接手指挥权。他调整了战术部署,集中火力攻击俄军守军,最终取得了胜利。这场胜利不仅让日本获得了制海权,还缓解了国内的经济危机。然而,这种通过战争转移经济危机的方式给日本带来了长期的负面影响。

相比之下,沙皇俄国在旅顺之战中的失败导致了政府权威的丧失。随着工业化的进程,俄国资本家开始谋求更多的利益,沙皇及贵族不得不向他们妥协,分割手中的权力。然而,战败的士兵却被忽视,他们的命运令人唏嘘。

回望历史,我们会发现每一个决策背后都有其复杂的动因和深刻的教训。日本的强攻旅顺虽然带来了胜利和暂时的利益,但也付出了惨重的代价。而俄国的失败则揭示了封建王朝在面对现代化挑战时的无力与无奈。这段历史不仅让我们了解那个时代的风云变幻,更让我们思考战争与和平、利益与道义之间的抉择。