文物中很少有圣旨,主要是因为改朝换代,没人敢私藏这东西,另外圣旨都很少带进古墓里,战乱让圣旨很难流传下来。

我们看电视剧通常会有太监带着圣旨去大臣家里宣读,某位官员高升了,并且开头都是“奉天承运,皇帝诏曰”,而事实上这里至少有好几处错误。

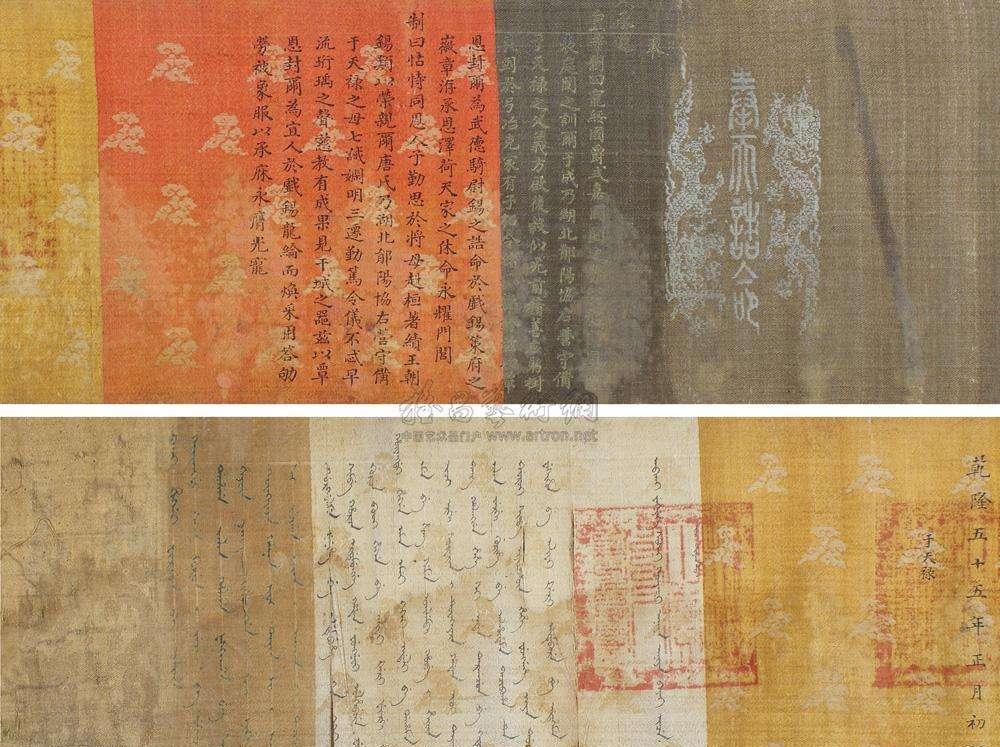

第一,古代的圣旨是很长的,绝对不像电视剧中的那样一个人就可以完全打开,因为现在存在的明清时期的圣旨,宽度都是33厘米左右,长度最长可达5米,最短也要两米,这样长的圣旨,肯定太监不可能全部打开,而电视剧中的圣旨一般也就不到一米,这是不对的。

第二,太监的读法也不对,虽然明清的圣旨开头确实是奉天承运皇帝诏曰,可是正确的读法是“奉天承运皇帝,诏曰”,因为奉天承运皇帝是指的顺应天意的皇帝,是属于主语,诏曰是单独的,连起来就是顺应天意的皇帝说。

第三,如果是明清电视剧,圣旨开头确实一般都是“奉天承运皇帝诏曰”,而明朝以前的皇帝都不是这样,各个朝代是不一样的。比如汉朝以前开头一般为:某年某月某日,某某皇帝。

魏晋南北朝时的诏令与汉代相仿,不过这一时期的皇帝即位诏书中多有“应天顺时,受兹明命”一句,《晋书》中晋武帝和晋元帝的即位诏书都写有上述文字。

唐朝时期,由于圣旨一般由中书省起草,门下省审核后颁行,所以开头都有门下二字。

宋朝也和唐朝差不多,圣旨多带门下二字,并且宋朝普遍开始称皇帝下的命令为“圣旨”,之前都是诏书。

明朝开始,出现奉天承运这几个字,所以明清时期的圣旨都是带有“奉天承运皇帝诏曰”,当然一般圣旨都是“皇帝制曰”或者“皇帝敕曰”,只有昭告天下时才是“皇帝诏曰”,比如皇帝登基,或者有别的大事,都是“皇帝诏曰”。而一般奖赏官员时,都是“皇帝制曰”或者“皇帝敕曰”。

第四,对于官员高升的情况,皇帝一般是不会下“制曰”或者“诏曰”的圣旨的,这点《雍正王朝》演得比较好,官员升职都是直接一个“上谕”或者“谕旨”解决。“制曰”都是皇帝奖赏官员时发出的,比如给官员加封一些散官,光禄大夫这样的都是散官。如果是实职,一般都是皇帝下“谕旨”或者“敕谕”,因为谕旨比较简单,主要处理日常工作。

电视剧中有这些缺点也很正常,毕竟电视剧不是历史的推演,再说你让宣读圣旨的太监拿个三四米长的圣旨,他也不能展开啊!

其实皇帝发出的命令普遍称“圣旨”,还是在宋朝以后,原来都是称“诏书”或者“制书”。

春秋战国时,“圣旨”就是圣人的旨意,秦始皇统一六国后,他认为传统“王”的称谓已不足以表达自身的伟大,遂规定君主称“皇帝”,自称为“朕”,命令称作“制”或“诏”,任何人都不能违背。

《史记》:命曰“制”,令曰“诏”,盖二者效令不同也

当然秦朝时候,圣旨的规格还不完善,汉朝时期其圣旨主要分为策书、制书、诏书、戒书四类,开头一般为:某年某月某日,某某皇帝。

后来每个朝代都有自己的特色,直到明朝开始,圣旨中就加了“奉天承运皇帝诏曰”,由于我们现在存在的圣旨大部分都是明清时期的圣旨,所以也误导了很多人都认为圣旨中的这个开头适合每个朝代,而实际上只有明清时期的圣旨才这样开头。

明清时期的圣旨是很讲究的,比如皇帝封赠五品以上官员时圣旨的颜色比较丰富,有三、五、七色,五品以下的为青黄两色或纯白绫。

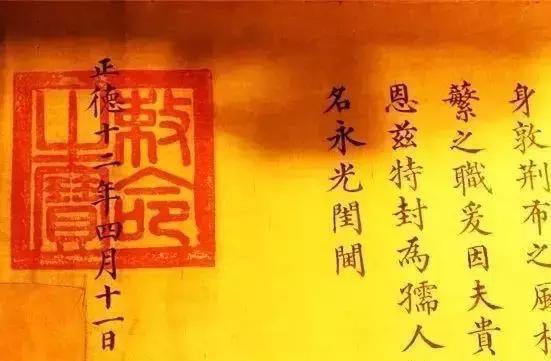

明清时期,给一品到五品官员的封赏圣旨都叫“诰封”,而给六七八品官员的叫“敕封”,圣旨的区别就在于加盖印章时,一个是“制诰之宝”,一个是“敕命之宝”。并且圣旨最右边的四个大字也不同,诰封圣旨是奉天诰命,敕封的是奉天敕命。

所以给一品大员的圣旨都是七色的,圣旨用的卷轴也不同,根据《大明会典》说:“洪武二十六年定,一品官诰用玉轴,二品官诰用犀轴,三品四品官用抹金轴,五品以下用角轴;正统十二年定,一品五轴,二品三轴,三品二轴,四品至七品俱一轴;天顺元年奏定,一品四轴,二品三品三轴,四品至七品二轴凡给授”。

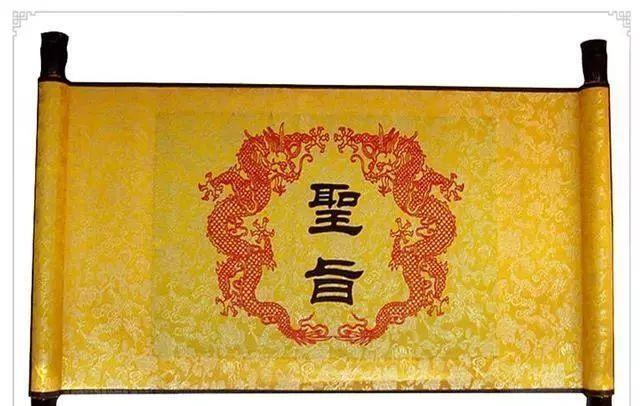

圣旨的材料十分考究,均为上好蚕丝制成的绫锦织品,图案多为祥云瑞鹤,富丽堂皇。

比如现在存在的康熙皇帝和乾隆皇帝的圣旨,都是富丽堂皇,拿出来都光彩夺目,但是光绪皇帝时期的圣旨就不行了,用的都是比较粗糙的布匹。

圣旨由于是皇帝下的旨意,不止对圣旨的材料有要求,就是书写圣旨的人也不一般,清朝时期都是由翰林院的“庶吉士”书写。

所以圣旨从拟稿到缮写均由顶尖文化高手来完成,行文精悍洗练,几乎达到了增一字则嫌其累赘,减一字则达意不确的程度。因此,圣旨不止有很高的历史价值,其文物价值也是很高的,如果圣旨是皇帝亲自书写一般都是“皇帝制曰”开头,这样一来文物价值更高。

那么古代皇帝给大臣的圣旨那么多,为什么都很少有保存下来的?

其实这里有一个误区,确实古代的圣旨保存下来的不多,但是也不能说算少,可能是大家不怎么关注而已,比如山东聊城市有一个明清圣旨博物馆,里面有圣旨132道之多,其中大多是诏书、国书、诰封、敕封等重要文物。

并且各地也都有民间藏有圣旨的,都是祖上的人在明清时期为官,收获的圣旨,一直流传下来。比如明朝万历皇帝圣旨,就是邯郸邱县宣传部工作人员在走访调查中发现的,拥有这个圣旨的是一个叫孙登选的老人。孙登选老人的祖上就是明朝万历皇帝时期的大臣孙维城,万历皇帝时期的山西布政使,这个圣旨就是孙维城任布政使时,万历皇帝给他下的封赏圣旨,属于诰封圣旨。

当然即使民间或者博物馆的圣旨不少,但是从古代历朝历代皇帝下的圣旨数量来说,流传下来的也不算多。

圣旨不好流传下来的主要原因有以下几点:

第一,改朝换代使圣旨不容易流传下来。

圣旨这个东西,一旦皇帝下给了臣子,臣子一定要好好保存,供起来都不为过,因为明朝就规定一旦遗失圣旨,是要有大罪的。

但是圣旨这个东西是皇帝下的召令,哪个朝代的臣民保存哪个朝代的圣旨,如果你是清朝的臣民,去保存明朝的圣旨,这样是会有杀头之罪的。

正是这个原因,也使很多前朝的圣旨被后面的朝代所破坏,就像清朝的“文字狱”这样盛行,“清风不识字”都可以定罪,如果保存明朝的圣旨,绝对是杀头之罪,很多人为了保住性命,也不敢保存前朝圣旨。

或者被清朝发现有明朝圣旨,也都会被焚烧,绝对不会流传下来。

第二,战乱让圣旨很难流传下来。

古代的朝代一旦到了改朝换代时,都是很惨烈的,无情的战火导致了百姓流离失所,即使是当官的大臣,很多也被战乱弄的或死或逃,哪里还能随身带着圣旨,饭都可能吃不上,带着前朝圣旨有什么用。

战火让很多历史资料文件都灰飞烟灭,更别说圣旨了,又有谁会在意呢?明朝的圣旨,在明朝时人们见了都要供起来,而明朝灭亡时,有几个人会去再管明朝的圣旨呢!大多都毁在了战火中。

并且圣旨这个东西,是不可以带到坟墓中的,比如大臣去世,是不能带着皇帝的圣旨下葬的,这样一来,文物都是主要靠考古挖掘获得,圣旨不会带进坟墓,这样圣旨流传下来的可能又降低了。

第三,圣旨比较难保存。

圣旨一般都是上好蚕丝制成的绫锦织品,这样一来是很难保存的,时间一久自然会损毁。相反圣旨还不如字画容易保存,纸这个东西可以保存的时间比较久,这也是为什么我们能看到唐宋时期的字画,却不能看到唐宋时期的圣旨。

小结:我国历史上的皇帝有几百位,而流传下来的圣旨却没有很多,甚至目前的圣旨主要是明清时期的,这里面的原因既有改朝换代圣旨的销毁,也有圣旨不容易保存的原因。所以,对于明清时期的圣旨,更要好好保存