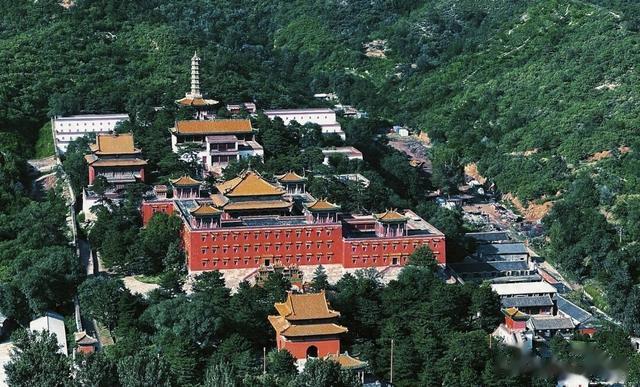

在河北承德的狮子沟北山上,有一座气势恢宏、独具特色的寺庙——须弥福寿之庙,它宛如一部凝固的史书,静静地诉说着清朝时期汉藏交融的那段辉煌历史。

须弥福寿之庙建于清朝乾隆四十五年(1780年),是乾隆皇帝为迎接西藏六世班禅入觐朝贺其七旬庆典而特意仿照班禅居所扎什伦布寺的形制兴建的。当时,清朝正处于鼎盛时期,西藏在清政府的治理下保持着和平安定的局面,六世班禅在维护民族统一和抵御英国殖民侵略等方面发挥了重要作用,为表对六世班禅的敬重和欢迎,乾隆帝下旨在热河建造了这座庙宇。

从山门进入,首先映入眼帘的是碑亭。碑亭位于山门正北,四面有拱门,内有乾隆四十五年(1780年)立的《须弥福寿之庙碑》。此碑堪称一绝,碑头碑身为一块整石所造,周围和两侧都刻有精美的云龙纹样;碑座为一巨石雕成龟趺,下部基石刻有波涛纹样,四角还有鱼、虾、蟹、龟等动物装饰,在避暑山庄和外八庙的全部装饰中,此碑的形制和规格是最高的。

穿过碑亭,沿着不规则的石级向北,便来到了琉璃牌坊。这是一座汉式三间、四柱、七楼的牌坊,翼角飞翘,斗拱层叠,用满汉蒙藏四种文字题刻的乾隆御题匾额“总持佛境”高挂其上,它宛如一道华丽的门户,标志着寺庙整体建筑风格的转换和等级的界限。

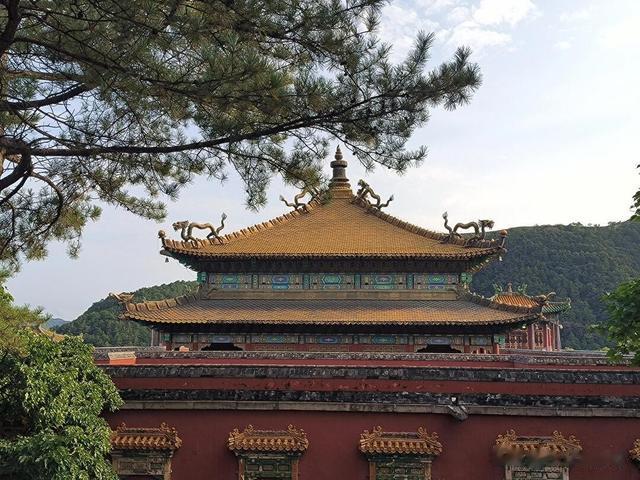

继续向北,须弥福寿之庙的主体建筑大红台便赫然出现在眼前。大红台规模宏大壮观,顶部平坦,四角各建有庑殿顶式小殿一座,琉璃瓦顶,脊上吻兽,南面两殿用孔雀,北面两殿用鹿。其壁面上辟有三层中国式垂花窗户,盲窗与实窗相间,共39孔,窗头上浮嵌琉璃制垂花门头,彰显着浓郁的汉民族建筑风格。

而大红台的最大看点无疑是位于其裙楼围合而成的天井中心的妙高庄严殿。这座殿宇楼高三层,重檐攒尖顶,覆铜制鎏金鱼鳞瓦,在阳光的照耀下,熠熠生辉,宛如一座金色的宫殿漂浮于台面之上。四条屋脊各饰一上一下铜质鎏金行龙两条,共八条龙,每条重约1吨,龙身藉四爪有力地攀附于殿脊,撑起弯曲有劲的身躯,造型勇猛,仿佛要腾空而起,其生动逼真的姿态在他处实难见到。据说殿顶共用赤金1.15万多两,如此不惜工本的建造,足见乾隆帝对六世班禅的敬重以及对这座庙宇的重视。

妙高庄严殿的内部更是庄严肃穆、美轮美奂。殿宇为正方形平面,宽七开间,室内格局如回字形,中央一至三楼挑高成空筒状,三层各置佛尊,周围为回廊,外观封闭,内庭开敞,形成了鲜明而独特的空间对比效果。第一层殿内正中供奉藏传佛教格鲁派祖师宗喀巴塑像,稍北供奉释迦牟尼像,东侧是六世班禅讲经时用的宝座;第二层供奉释迦牟尼和阿难、迦叶,以及十八罗汉像;第三层是乾隆帝祈求长寿的转塔。

在大红台的西北方向,有一座方形殿宇,名为吉祥法喜殿,分上下两层,面阔5间,重檐歇山顶,上覆镏金龟鳞铜瓦。上层额曰“吉祥法喜”,原为佛堂,下层额曰“芬陀普涌”,是六世班禅的居所。这座殿宇虽不及妙高庄严殿那般宏伟壮观,但却小巧精致,别具一番韵味。

穿过大红台,后面便是万花仲院,由金贺堂与万法宗源殿组成,是一个藏式院落。院落平面呈凸字形,外观是白台。万法宗源殿位于庭院北面,面阔九间,进深三间,黄琉璃瓦绿剪边歇山顶,殿前为中庭,东西两侧有深一间的廊庑,显得格外宁静祥和。

中轴线的最北端,是须弥福寿之庙的最高点——琉璃万寿塔。塔下为方形基坛的须弥座台基,其上承以八角形须弥台基。塔身为八角形,共七层,各层塔面用绿琉璃砖砌成,壁面上饰以精致的佛龛和佛像。塔身色调雅而不俗,轮廓清晰,结构美观,在两侧白台的衬托下,愈发显得秀丽端庄,宛如一位亭亭玉立的少女,静静地守护着这座古老的寺庙。

须弥福寿之庙作为一座汉藏结合的典型建筑,不仅在建筑风格上独具特色,而且在历史文化方面也具有重要的意义。它是清朝时期汉藏民族之间友好交往、团结互助的象征,见证了乾隆皇帝对藏传佛教的尊崇以及对西藏地区的重视,对于加强清王朝与民族之间的团结,共同抵御殖民主义者的侵略,都发挥了积极而重要的作用。

如今,须弥福寿之庙已成为了承德避暑山庄外八庙风景名胜区的重要组成部分,吸引着无数游客前来参观游览。当人们漫步在这座古老的寺庙中,仿佛穿越时空,回到了那个辉煌的清朝盛世,亲身感受到了汉藏民族之间深厚的情谊和卓越的建筑艺术成就。这座历经两百多年风雨洗礼的庙宇,依然屹立不倒,向世人展示着它独特的魅力和永恒的价值。