即便到了今天,依然有一些“奇怪”的言论歪曲道理,比如:人学不好数理化;又比如:女人不懂什么叫科幻。

抱歉,今天要讲的故事是一个名叫玛丽·雪莱的女人,她21岁的时候写出了一部惊世骇俗的小说《弗兰肯斯坦》。这本书被认为是文学史上第一部科幻小说,所以玛丽也被誉为科幻小说之母。

然而玛丽整个人生都笼罩在抑郁症的阴影下,生而弑母,陷入不道德爱情,孩子接连夭折,青春丧夫……她写作并不是因为热情,而是为了生存。

#1或许不该出生

我叫玛丽·雪莱,原名玛丽·沃尔斯通克拉福特·葛德文,1797年出生在英国伦敦附近的萨姆斯镇。

18世纪末期,英国女权主义方兴未艾,妇女们为了争取自身的政治权利掀起女权浪潮。女人们争取权益,自然有保守派要打压,一位名叫理查德·波尔惠勒的社会学家发表了一篇名为《未阉/割的女性》的文章,其中这样描述:任何傲慢无礼的女性都是不道德和不顺从的,她们不是坚守道德标准的“好女人”。若问坏女人是什么样?大约就是玛丽·沃尔斯通克拉福特这种。

克拉福特 " uploaded="1" data-infoed="1" data-format="jpeg" data-size="85669" data-phash="1237728BE6DC1378" data-source="outsite" outid="undefined">

玛丽·沃尔斯通克拉福特就是我的妈妈。

按照当时的标准,妈妈确实算不得什么好女人,她追求自由恋爱,认为男女都不该陷在婚姻里,在嫁给爸爸之前曾与自由派作家有过一段恋情,生下一个孩子,却被男人抛弃。几年后,她遇到爸爸,并且再次怀孕。他们两人本来没打算结婚,但为了让我不至于沦落为私生子,还是草草领了结婚证。

是的,我爸爸威廉·葛德文是个无政府主义哲学家,思想与妈妈一样前卫。

威廉·葛德文

我出生11天后,妈妈死于产后热。因为经济原因,爸爸出版了妈妈传记。然而,这个社会并没有对死人包容一些,传记中那些非传统的信仰和新潮前卫的思想彻底毁掉了她的名声。有一个名叫霍勒斯·沃波尔的人称她为“穿着衬裙的鬣狗”,她的朋友们则对此保持沉默。

妈妈早早死去不需听那些流言,这些肮脏不堪的话语全部都冲着我来了,他们偷偷称呼我为“那个污秽的女人生下的孩子”,我当做听不见,心里却清清楚楚。

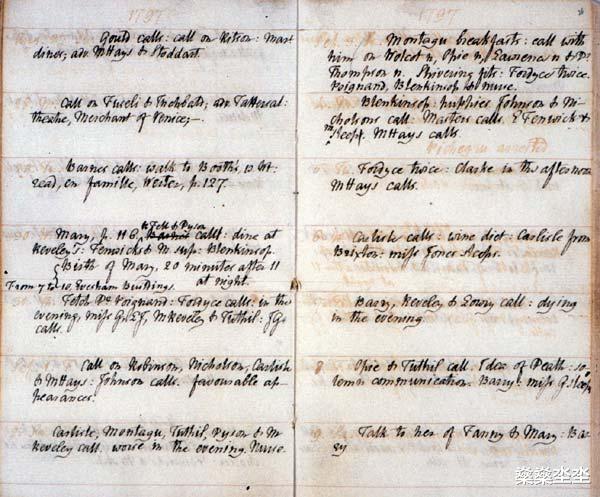

威廉·葛德文的日记,玛丽的诞生:晚上11点后20分钟

4岁的时候,也就是妈妈去世4年后,爸爸与隔壁邻居玛丽·简·克莱尔蒙特结婚。爸爸说因为我年纪太小,要找个人来照顾我,可克莱尔蒙特已经有2个孩子了,她眼里根本看不见我。

克莱尔蒙特很快与爸爸生下一个儿子,这下,她眼里更看不见我了。

我去找爸爸告状,说克莱尔蒙特不好,爸爸却道:“她是你的继母,当然不会无条件对你好。你的亲生母亲因为生你去世了,我能怎么办呢?”

原来是我,害死了妈妈。

#2不快乐姐妹

我和克莱尔蒙特关系很糟糕,但与她的女儿克莱尔感情不错。威廉是我的亲生父亲,克莱尔蒙特是她的亲生母亲,或许因为我们俩在这个家的情况相仿,倒是特别投缘。克莱尔夸我浅赤褐色的头发像秋天的树叶在夕阳的照射下闪闪发亮,我好开心。她的黑发也很漂亮,还有一把好嗓子,唱歌像百灵鸟一样动听。

虽然爸爸真不算是个好爸爸,但他愿意让我去读书,倒也让我心中藏着的那点怨恨减了几分。

位于伦敦萨默斯镇的小屋,玛丽·葛德文在那里出生

爸爸是个出版业商,托福,家里有一个藏书丰富的“图书馆”。我向爸爸提出想进去看书,我本来担心他不愿意给我钥匙,因为那些书太贵了,但他笑着点了点头,这可令我太高兴了。只是这种待遇并不是我独有的,家里孩子都可以随时进去看书。

我很喜欢看书,有一天,我翻到了妈妈的传记,就是那本被人们骂不知廉耻的传记。

但是,大家都说不对,就是不对吗?

克莱尔·克莱尔蒙特

我还读了一些哲学著作,其中就有爸爸的作品,他是支持妈妈,理解妈妈的,这让我稍微感到一些安慰,他们当年一定非常相爱吧。

只是,克莱尔蒙特又算什么呢?既然爸爸那么爱妈妈,他又为什么要娶克莱尔蒙特为妻呢?

爸爸说我还小,有些事儿不是我这个年纪能懂的。可我都15了,也不明白,他嘴里总说我和妈妈是他的最爱,但当我和克莱尔蒙特吵架的时候,他却选择把我送走。

克拉福特·葛德文 " uploaded="1" data-infoed="1" data-format="jpeg" data-size="722935" data-phash="B16A0F784BD6CB88" data-source="outsite" outid="undefined">

就这样,我来到了苏格兰,住进了父亲的朋友威廉·巴克斯特家。

父亲跟巴克斯特叔叔说我是个“异常大胆,有些专横,思维活跃的女孩儿”。他瞎说,明明我跟巴克斯特家的女孩儿玩得都很好。我们一起读书、写字、一起讨论问题,远比在那个家里过得快活得多。这里非常棒,虽然藏书并没有家中那么多,但巴克斯特家的小姑娘们都很友善,让我感受到了久违的快乐。我想象中的自由飞翔,就是在这所房子周围的树下,或者附近荒凉的群山边上诞生和成长的。

克拉福特·葛德文" uploaded="1" data-infoed="1" data-format="jpeg" data-size="57403" data-phash="78B3951AB371660D" data-source="outsite" outid="undefined">

父亲给巴克斯特叔叔写信,我瞄了一眼“我渴望她被培养成......像一个哲学家,甚至像一个愤世嫉俗者。”

我不懂,哲学家好吗,愤世嫉俗好吗?

快乐的日子显得特别短暂,当我离开巴克斯特家的时候,心里特别难受。又要回到那个囚笼般的房屋,忍受克莱尔蒙特的冷眼,那里真的是我的家吗?

#3荒坟情冢

克莱尔蒙特脸拉得那么长,我不过是想要一件新衬裙,旧的那条补丁太多了。她嘟嘟囔囔,每次看到我都摔摔打打,烦!

不过我找到了一个好地方,离家不远,那里有高大的树木和郁郁青草,还有,我的妈妈。

圣潘克拉夫特墓地,妈妈的安眠之所。人们都不喜欢墓地,除了那些特别的日子,其他时候经过这里,总是会远远绕开。可我喜欢这里,这里没有冷脸,也没有孩子大吵大闹,很适合读书写字。

圣潘克拉夫特老教堂墓地

这一天与其他日子并没有什么不同,一个年轻人造访了我的小天地里,他说他叫珀西·比希·雪莱。

我认识这个金色卷发蓝眼睛的年轻人,这段时间总是来拜访我父亲,每次我经过书房,都能听到辩论的声音。父亲说他出身世袭从男爵家庭,很小就出版了一本诗集,是个文学天才!

他迈着轻快的步伐走过来,脸上还有笑容,是找我的吗?奇怪,我几乎没有跟他说过话。

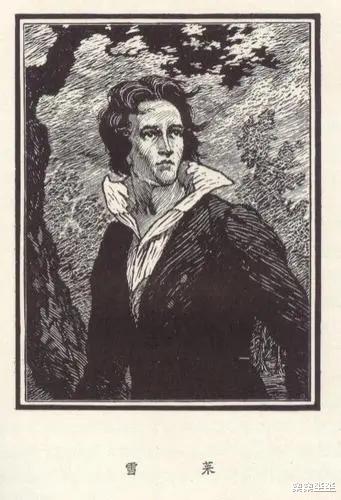

珀西·比希·雪莱

“嘿,葛德文小姐。” 他像模像样地行了一个脱帽礼。

我不得不爬起来还礼,然后又坐下来继续看书。我表现出社交时间结束的姿态,好不容易得到的清闲时间,可不想花在陌生人身上。

他没眼色地坐在我身边说道:“这里好安静,真适合读书。”

我看了他一眼,问道:“你不害怕吗?”

雪莱嗤笑一声:“怕什么?怕死人吗?”

克拉福特·葛德文 " uploaded="1" data-infoed="1" data-format="jpeg" data-size="213832" data-phash="863661716EE78699" data-source="outsite" outid="undefined">

这个人有点意思,我开始有点想跟他聊聊了。女孩子不能进学校,我一直想知道学校里的事儿。

说到学校,雪莱的额头拧出一个小疙瘩:“那就是一个不该存在的地方!”他的第一句话就让我心头一紧。 “拉帮结派。藏污纳垢。”他跟我说他在学校备受欺凌,我问他为什么,他却耸耸肩,“谁知道呢?有些人说我冷漠不爱搭理人,还有人说我不参加同性恋活动,还有人觉得对神秘学和科学感兴趣的人都是变态……如果不服从,就会被体罚。”

我干巴巴地道:“这可太糟糕了。”

雪莱笑了起来:“谁欺负我,我就揍他,所以,牛津不要我了。”

那可是牛津啊,我想安慰他,张了张嘴什么都说不出来,他却仿佛刚才的义愤填膺都没有发生,站起来道:“亲爱的葛德文小姐,需要我送您回去吗?”

我摇了摇头,他向我告别。我以为这是意外会面,却没想到,之后的日子里,我常常会遇见他。

一天,我们压倒了一片草地,在妈妈的墓碑前滚成一团。

#4自由的味道

我已经不大记得那件事到底是怎么发生的了,只记得刚开始的时候,我们在谈雪莱成为牛津大学新生的时候,刊行的一篇文章 《论无神论的必然性》。

他慷慨激昂的样子,将我的脑子搅成一片浆糊,耳朵里嗡嗡作响,只知道死死盯着他的眼睛。他可真好看,尤其吟诵诗歌的时候,整个人闪闪发光。

后来的记忆就模糊了,只记得他的唇很软,动作却很狂野。

珀西·比希·雪莱

雪莱说要娶我,他跟我回家,向父亲言明,没想到父亲大发雷霆。他说要挽救我“一尘不染的名声”,他说雪莱已经有妻子了,不是良人……

说到雪莱的妻子,我早已经打听清楚,那个女人叫哈丽特·威斯布鲁克,是他妹妹的好友,听说是个不可多得的美人,我却没有亲身见过。

雪莱双手扶住我的肩头:“你与她是不一样的,我与哈丽特的结合草率而无情。她不懂我,我说的东西,她都无法理解。她根本不了解我的内心世界,在精神上也无法与我共鸣。”他的眼圈通红,我的眼圈也红了,当他说“我要跟你在一起。”的时候,只会拼命点头。

玛丽·雪莱

父亲不许我再见雪莱,把我关在家里,说宁愿把我养成老姑娘。

不,我不再服从,因为我爱雪莱,他是我的半身,我要跟他在一起。

在我17岁生日的前一个月,我们私奔了。

父亲不让我们见面,克莱尔偷偷帮我们传信。那天夜里,我拿着小包袱,手里拎着鞋蹑手蹑脚走出家门。夏夜里,蝉鸣声有些呱噪,倒是很好的遮住了我发出的动静。我走出门,却见一个影影绰绰的身形投射在院子里的树下,我被吓得差点叫出声,紧张地用手帕塞住嘴巴。

人影往亮光里凑了凑,是姐姐克莱尔。

我轻轻拍了拍胸脯,她却上前紧紧抱住我:“带我一起走吧,你走了,这里也没有我容身之所了。”

就这样,我、克莱尔、雪莱三人穿过法国到达瑞士,用人们能够想象的各种方法:骑驴子、骡子,乘过马车,有时候还得步行。

旅行很艰苦,我牵着雪莱的手说道:“这是一部小说,是一部浪漫化身的故事。”

他笑得很开心,因为我们的心意相通。

#5雪莱夫人

浪漫是浪漫,可惜我们还是没有钱。

因为缺钱,我们不得不沿着莱茵河往下,返回英国。

情况变得很糟糕,我怀孕了,但我们身无分文。我写信给父亲求助,却得到了一封冷冰冰的回复:“我既没有钱,也不想再跟你有任何联系。”

我听到过闲言碎语。“沃尔斯通克拉福特的女儿,做出这样的事情不足为奇。”;“一个与男人私奔的女人,她还有什么道德品质可言吗?”

外人说的话我已经听够了,我只是不明白,为什么我的父亲,我妈妈的丈夫,在我最困难的时候狠狠打开我的手。

雪莱从他祖父那里弄到了些钱,对于我们的生活来说杯水车薪。我们不停地搬家躲避债主,有时他不得不躲出去几天,因为当债主上门的时候,看着我挺着大肚子,讨债的话也不会太粗鲁。

1815年年初,很冷的一天,我生下了一个女婴,她小小的,哭起来细声细气,医生说怕是活不过春天。

玛丽·雪莱

3月6日,她死了,我写信给朋友:

“我最亲爱的霍格,我的孩子死了,你能尽快来看我吗?我希望见到你。

我上床睡觉时一切都很好,夜里醒来给她喂奶,她似乎睡得很安静,我不敢吵醒她。当时她已经死了,但我们直到早上才发现……你能来吗?”

我经常会梦见那个死去的孩子,半夜惊醒了就再也睡不着。雪莱嫌我吵闹,和我分房睡。但我知道,他在克莱尔的床上。后来他们也不再避忌,房间隔音很差,他们闹得动静很大。雪莱跟我说,我们是自由恋爱,应该对自己忠诚,所以他可以跟我的姐姐上床,也鼓励我找个情人。

珀西·比希·雪莱

我忠于自己的情感,可是我只爱珀西·比希·雪莱,于是只能咬着被角躺在床上,像一只藏在阴暗角落的老鼠,竖着耳朵听隔壁卧室里的动静。

呻吟声,笑声,被子悉悉索索的声音……睡不着,这时候我会想起雪莱的那个妻子。听说当年我们离开伦敦时她怀着身孕,现在孩子应该已经1岁多了吧。孩子健康吗?我忍不住胡乱想,当时她的心情和我现在一样吗,怀着痛苦又无奈的心情听他与其他女人的风流韵事。

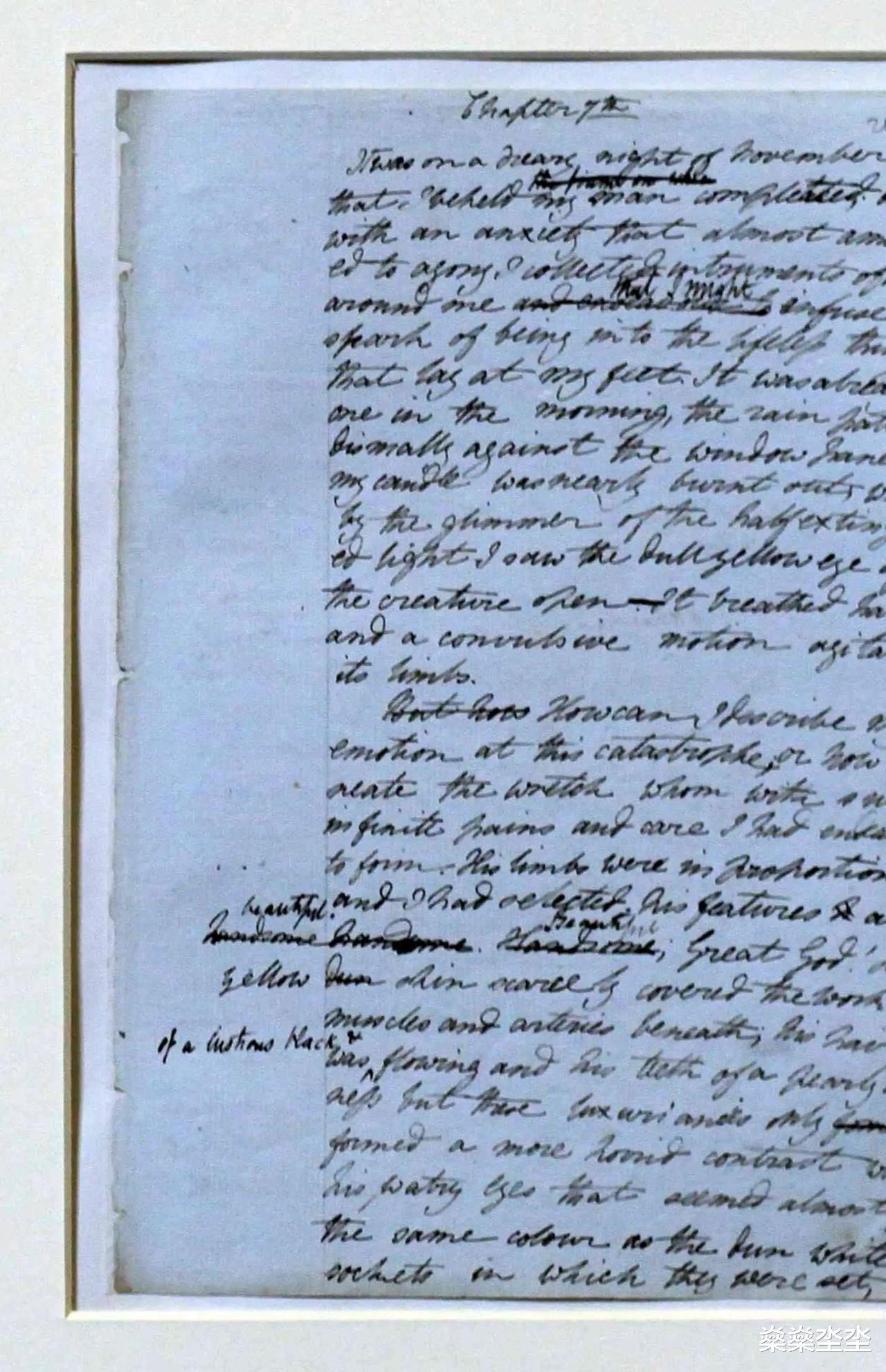

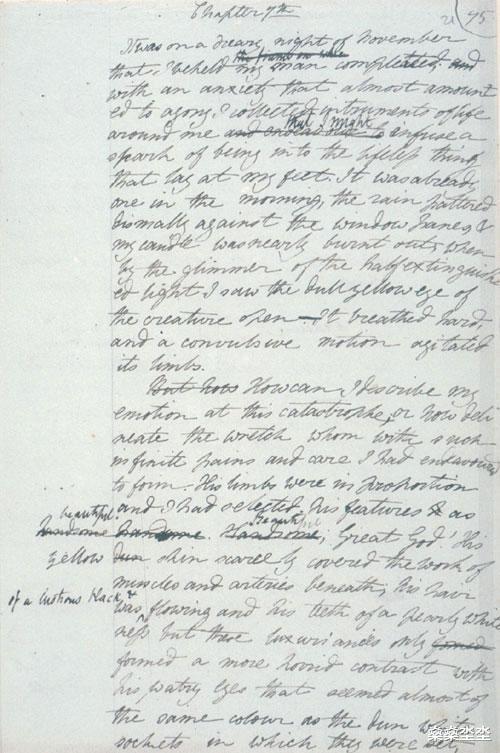

玛丽的手稿

不,她不会比我更糟,因为她不会躺在床上听爱人和姐姐的性事。

我能放手吗?我忍不住摸着高高隆起的腹部想着,抱歉,我无法停止爱他。

雪莱说等我生了孩子就带“雪莱夫人”和她的姐姐去日内瓦,我很开心。

不久后,儿子威廉降生,这下子所有人都很开心。

#6弗兰肯斯坦

你知道拜伦勋爵吗?他是个拥有瑰丽想象的年轻诗人,雪莱说,我们将和他一起度过整个夏天。

5月,我们到了日内瓦,租下了科洛尼村靠近日内瓦湖的迪奥达蒂别墅。拜伦勋爵与他年轻医生加入,我们将时间都花在写作、划船和聊天上。

拜伦勋爵

事实证明,这是一个潮湿、不愉快的夏天,连续几天缠绵的雨让我们不得不呆在别墅里,就像是几只菌菇。拜伦勋爵拯救了我们的无聊,他提出一个非常有趣的建议:趁此机会,我们每人写个鬼故事,然后讲出来,看谁的故事新颖又有趣。

我神经质的摇着指甲,目光躲闪,生怕别人开口问我:“你想出了那个故事吗?”

我想不出来,直到6月中旬某天晚上,我们讨论起生命的本质。一个念头忽然跳了出来,我不由自主说道:“也许尸体会复活。”

玛丽·雪莱与弗兰肯斯坦

说这句话时,就像是别人操控了我的喉舌,我呆愣在原地,然后电流、刺激、尸块……许许多多元素从我脑海中喷涌而出。

那一天午夜过后我们才休息,雪莱睡得很香,但我却无法入睡,我看到了“醒着的梦”:

《弗兰肯斯坦》

“我看见那个苍白的不被允许的邪恶艺术学生跪在他组装的东西旁边。我看到一个可怕的人从幻影伸展开来,然后,在一些强大的引擎的工作下,显示出生命的迹象,并以一种不安的,半生命的方式运动着……可怕的地方是:因为任何人类试图嘲弄世界创造者的巨大机制的行为都会产生极其可怕的后果。”

第二天清晨,我决定将这个故事写出来,并且取名 《弗兰肯斯坦》。

玛丽·雪莱与弗兰肯斯坦

这个夏天变得不那么糟糕了,我开始写作,克莱尔与拜伦恋爱,雪莱对此乐见其成。

他黏在我身边,时常给我点小建议,他不爱克莱尔,他爱我。

“梦见我的小宝宝又复活了,只是天气冷了,我们在火边揉搓了它,它就活了。我醒来,发现没有婴儿……” 一整年,我都陷在失去和孩子复活的梦境里挣扎,只要我提起笔,希望和绝望就缠绕上来,只有雪莱的怀抱才能让我安静下来。

9月我们回到了英国,在巴斯找了一处房子。克莱尔怀上了拜伦的孩子,她的心情很不好,因为拜伦不打算跟她在一起,还叫她愚蠢的女孩儿。

拜伦勋爵

克莱尔痛苦地道:“哦,我与拜伦的关系只感受到几分钟的欢愉,却带来了一生的麻烦。”

但我没太多精力安慰她,因为接连发生的两件事儿令我烦躁不安。

前几天,我收到范妮·伊姆莱的一封信,信中提到她不幸的生活,我没怎么在意,大家都在不幸中生活。但几天后,我收到了一封更加可怕的信,她让我救救她。我请雪莱打听她的去向,却没有人知晓。当人们发现她的时候,她已经死在斯旺西一家旅馆里,身上还有一封遗书和一瓶鸦片酊。

威廉·葛德文

范妮·伊姆莱是我同母异父的姐姐,我们的关系并不太亲密,但血肉相连。她好几次来信说想跟我们住在一起,但我们没钱,无法再承担一个人的生活。

现在,她死了。

当然,比起另一桩事情,范妮的死都不算什么。

哈丽特死了,我丈夫的妻子,死了。

#7爱消失了

12月10日,哈丽特的尸体在伦敦海德公园的蛇形湖中被发现。她的遗书里希望雪莱监护他们的儿子查尔斯,但将他们的女儿留给她的妹妹伊丽莎照顾。

因为想要得到孩子的监护权,雪莱向我求婚。

有点可笑,他明明是婚姻制度的唾弃者,曾经无数次向我抱怨婚姻是枷锁,只会囚禁心灵,对人类没有任何益处。现在,却因孩子的监护权与我结婚……我点头同意,雪莱夫人的名头终于落在我的头上,似乎也没有那么开心。

威廉·威尔米斯·雪莱,去世前留下的画像

事情并不如他计划,哈丽特的家人将事情闹上了法庭,雪莱被裁定在道德上不适合监护他的两个孩子。他悻悻然,回到过去的生活方式中去,与朋友聚会、旅行,在朋友囊中羞涩之际,大方给予补贴。家里的债务越积越多,他全然不管,不得已,我们又把家搬到白金汉郡的马洛村。

父亲时不时写信给我,希望我们给他一些经济帮助。他也不想想,我哪里有钱呢?

我大着肚子继续写《弗兰肯斯坦》,年初,雪莱的父亲彻底断了对他的经济援助,克莱尔又生下一个女孩儿,都是等着吃饭的嘴,钱从哪里来?

《弗兰肯斯坦》

1818 年 1 月,《弗兰肯斯坦》匿名出版,人们都是认为是雪莱的作品,却也不影响他们批评它。

“一张可怕又令人厌恶的荒谬的纸巾。”这就是评论家的评价。好在,读者的反响不错,这本书成了最畅销的书之一。读者的反馈并不是最令我激动的部分,我最期待的是版税。

出版社一直用各种理由拖延支付,我们的债务已经等不到春暖花开,初春时节,我们带着孩子和克莱尔前往意大利。

玛丽·雪莱撰写《弗兰肯斯坦》留下的草稿

从这一天起,我们开始流浪生活,从未在任何一个地方定居。我们认识了很多朋友,把时间花在观光、写作、阅读、社交上。我荒芜的内心长出了一片草地,但当我们的孩子克拉拉和威廉离开的时候,绿草枯萎。

“这个世界在我脚下似乎只是一片流沙。”我对朋友说道。

两个孩子的死带走了很多东西,雪莱开始夤夜不归,我似乎再也提不起精神。某日,他抱回来一个名字叫埃琳娜女婴,非要把她记在我的名下。孩子是他和伊莉丝、克莱尔或者哪个不知名的女人生的。具体是谁我不大清楚,也不关心,因为我又流产了,失血过多,差一点死掉。

玛丽·雪莱与弗兰肯斯坦

雪莱和简·威廉姆斯在一起的时间比和他沮丧虚弱的妻子在一起的时间还要多,他的诗里也不断出现简的名字。

我在日记里写道:“我们现在已经一起生活了五年,如果这五年的所有事件都被抹掉,我可能会很高兴”。

11月,我生下了一个男孩儿,取名珀西·弗洛伦斯·雪莱。雪莱写信给朋友说我情绪低落有自杀倾向,还对他怀有敌意,我觉得挺好笑的,都不怎么能见到他,怎么对他表现敌意?

雪莱还写信给一位朋友说:我和她(玛丽)之间不再有同理心,如果过去和未来都可以抹去,我会满足于和简和她的吉他一起在船上。

雪莱在意大利写下《被解放的普罗米修斯》 的遗作肖像,约瑟夫·塞文,1845 年

雪莱写信给我:“我觉得我需要那种知道我感情并且能理解我的人。”

我又开始想起哈丽特,她是怀着怎样的心情投湖的?她是不是也已经知晓雪莱根本没有心,他厌倦所有当上雪莱夫人的女人,想要离开她们。

但我们都无可救药地爱着他。

#8雪莱之死

闷热的初夏夜里,雪莱忽然大喊大叫,吓醒了全家人。他双眼发直,一头冷汗:“我看到爱德华和简·威廉姆斯变成了行尸,而我……” 他转头看向我,眼里闪烁着恐惧:“我勒死了你。” 他轻声说道。

为此,他不愿待在家中,坚持要跟爱德华带着个船童乘坐《唐璜号》前往利沃诺与拜伦会面。

我不希望他去,但我口中的那些“丧气话”让他更加坚定了离开的想法,他敷衍的说道:“最多半个月就回来。”

珀西·比希·雪莱

我的嘴张了张,却没发出任何音节,反正我说什么他都不会理睬。

雪莱走后几天,我的情绪一直很低落,无法坐下来,书也看不进去,总觉得有什么事情要发生。约莫7-8天后,利·亨特写给雪莱的信抵达家中,信中写道:“请写信告诉我们你是如何回家的,因为他们说你周一启航后天气不好,我们很着急。”

信纸从我身上掉下来,我浑身发抖,他已经返程了吗,为什么没有回家?

一说是雪莱,另一说是利·亨特

我已经顾不得与简·威廉姆斯的不合,拉上她一起赶往里窝那,在那里得到了消息后又去往比萨。马车里,我们谁都不说话,越走越沮丧。不要责怪我情绪低落,简也是同样,我们仿佛胸口盖着同一块巨石,丧失了对未来的希望。

我们一边走一边打听,渔民说前几日暴风骤雨,船只倾覆的故事不止一桩两桩。又过了2-3天,渔民在维亚雷焦附近的海岸上发现了三具尸体,我的双腿软得像面条,几乎瘫在当场。

雪莱的朋友将认尸的事情揽下来,让我与简在旅馆等待。他回来的时候面色灰败,说尸体的面貌已经无法辨认,但身上的衣服和夹克口袋里的济慈的《拉米亚》的副本都证明了身份。

路易斯·爱德华·富尼耶,《雪莱的葬礼》 ,1889年

雪莱死了,在没有离开我之前就死了。

我们来意大利是因为这里温暖的气候可以缓解雪莱的肺病,但这里却害死了我的两个孩子和丈夫。雪莱的朋友们聚到了海滩上,我们决定火化他的尸体。火焰跳动着,残破的身体逐渐消失在火里,我的爱,我的憎怨,我失去的那些孩子,我的丈夫……我的前半生就这样结束了。

等到火焰熄灭,我摸了摸滚烫的脸皮,又干又涩,眼泪都已经干涸。我走到火堆前,将雪莱那颗已经碳化的心脏找出来,装进灌满烈酒的瓶子中。

#9往后余生

雪莱死后,我又在热那亚住了一年,因为身体实在不好,儿子珀西年纪也太小,无法长途旅行。

我每日每夜都在煎熬中度过,既想离开这个吞噬了三条亲人的性命的鬼地方,又在枕头上翻滚,因为这里是我和雪莱最后生活的地方,床榻间还残留着他的味道。

我的经济状况很糟糕,全靠朋友们的接济生活。也曾经舔着脸向雪莱的父亲蒂莫西爵士求助,但那位先生说我必须把珀西的抚养权交给他指定的监护人才会给我一笔钱。不,我只有珀西了,他是我和雪莱的孩子,我会养活他。

蒂莫西爵士

我决定搬回伦敦写小说养活我们母子,写什么呢?我脑子里乱哄哄没个头绪,不然,先把雪莱的诗集整理出版吧,或许,我可以写一本传记?

蒂莫西爵士的律师找上了我,说只要我不出版雪莱相关的文章,他每年会给我100英镑补贴。很可耻,我动摇了,我觉得我寻找其他写作题材,因为100英镑足够我和珀西吃饱穿暖,再租一间小小的公寓,摆下一个写字的书桌。

很长一段时间里,我都待在公寓里写字,贫困让我没有适合的衣裙参加社交。而且这里的许多人都不喜欢我,有些人因为雪莱,有些人因为我的母亲。蒂莫西爵士很固执,他坚持通过律师与我联系,甚至不肯见珀西一面。我不在乎,我根本就不在乎他,只要补贴按时到账就好。

《诗人之子》是“猿”,卡洛·佩莱格里尼1879年在《名利场》上发表的漫画

靠着父亲和雪莱的故友,现在我已经勉强在文学界站稳了脚跟。靠小说版税,编辑工资和一些翻译的活儿维持生计,珀西也一天天长大了,很健康。

一次,朋友看到珀西读书时的样子,忍不住对我说道:“我确信,这个孩子会成为一个不平凡的人。”

我却变了脸色:“我请求上帝,让他成长为一个普通人。”

我不希望珀西像他的父亲那样尖锐,就像一只刺猬,非要把敌人和朋友都扎的鲜血淋漓才肯罢休;也不要像我这样敏感,但凡有点风吹草动,都会彻夜难免。他只需要像他自己就好。

儿子珀西·雪莱

上帝听到了我的祈祷,珀西是一个温柔敦厚的男孩儿,他很孝顺,却不缺乏主见,从剑桥三一学院毕业后,他对我说:“妈妈,我带到世界各地看一看,你愿意和我一起去吗?”

我们走遍了欧洲大陆,这是我过得最开心的两年。虽然头一直像针扎那么疼,医生说我脑子里长了东西,没办法医治。无所谓,艰难时期已经过去,我的孩子长大了,他很好,没有我,他也能过得好。

1844年,蒂莫西爵士去世了,可怜的老先生,愿他安息。哈丽特所生的男孩儿已经去世,所以他将所有财产留给了珀西。

玛丽和珀西·雪莱,雕刻,1853年

1848年,珀西娶了简·吉布森·圣约翰为妻,她是个笑容温暖的姑娘,我们很喜欢彼此。我的病越来越严重,有时候手会突然失去知觉,这种感觉很奇怪,上帝告诉你,这部分身体将会离开你而存在。

我大概是不会好起来了,珀西告诉我,他在伯恩茅斯买了一些土地,因为那里温暖的气候对他生病的母亲身体有好处。

我很高兴,但我应该等不到房子建成的那一天了。

1851年2月1日,玛丽·雪莱离开了这个世界。

她去世一周年之际,珀西夫妇打开了她的办公桌,他们在隐藏的抽屉里发现一个丝绸包袱。里面有一本雪莱的诗集《阿多奈斯》,一本她与珀西·比希·雪莱共用的笔记本,夹着死去的那几个孩子的头发。以及一个小匣子,里面装着雪莱的一些骨灰和心脏。

玛丽·雪莱一共留下16本书和专著,多篇短篇小说、散文、论文、游记、诗歌。但在她生存的那些年里,其作品并没有像同时代的男性作家那样受到重视。当日很多人认为《弗兰肯斯坦》是雪莱的作品,无论她怎么证明,都没有用。人们天然认定畅销书定然出自于男性之手,至于后面那些不那么出名的,倒是可以记在女人的账上。

玛丽从《弗兰肯斯坦》的早期版本中总共获得了41英镑13先令和10便士的出版费,其中一部分还寄给了她的父亲。

女权主义的母亲带给她“妓女之子”的称号;与雪莱私奔更令伦敦提起她的时候都是嘲弄和冷笑;父亲总是舔着脸伸手要钱;就连雪莱的死也被算在她的头上,因为她的抑郁症让男人受不了,离家躲避,却遭了海难……

玛丽的一生,活得浑浑噩噩,爱得疯疯癫癫。她曾以被这个世界上最有才华的男人爱着为荣,与他一起抛弃家庭,四处流浪。然而雪莱的爱情是如此短暂,他花心,习惯在不同女人身上寻找灵感,总是在不同人的身边寻求心灵的共鸣,当他们生活一段时间后,爱情已经名存实亡。

雪莱的爱情短暂,玛丽的爱却绵长,漫长的人生,都在死亡、写作和抚养孩子中度过,陪伴她的只有那颗黑乎乎的焦炭心脏……写出《弗兰肯斯坦》的女人,拥有令人毛骨悚然的爱情和人生。