在中国的政坛上,曾经有这样一位省委书记,他的故事传为佳话。

他曾拒绝时任国家主席夫人到家中探望,彰显了他廉洁奉公的本色。

而他的三个儿子,无一凭借他的权势而走上仕途,而是脚踏实地地工作,成为普通的劳动者。

这位省委书记的事迹,令人肃然起敬,只可惜,他的名字,却鲜为人知。

此人究竟是谁?

家境贫寒,自幼刻苦林若,1924年出生于一个贫寒的家庭,老家在广东潮安,那时的中国,正处于军阀割据、列强侵略的动荡时期。

林家虽然祖上有过显赫,但到了林若父亲这一代,家道已经中落。

林若的父亲只是一个小小的教书先生,母亲则整日操持家务。

一家七口,就靠着父亲微薄的收入度日,日子过得紧巴巴的。

物质的匮乏并没有限制林若对知识的渴望,从小,林若就表现出对学习的极大兴趣。

家里虽然没钱买书,但林若总能想方设法借到书来看。

他常常躲在被窝里,借着微弱的烛光,如饥似渴地阅读。

寒冬腊月,纵然手脚冰凉,他也要捧着书本,遨游知识的海洋。

勤奋好学的林若,成绩一直名列前茅,在那个年代,很多孩子因为家境贫寒而失学。

但林若却凭着优异的成绩,考上了梅县东山中学,那是一所在当时很有名气的学校,许多学生都来自富裕家庭。

刚进校时,林若的衣着朴素,言谈举止也略显腼腆,难免会受到一些人的冷眼。

但他并没有自卑,而是更加刻苦学习,功夫不负有心人,林若的才华很快得到了认可。

他不仅学习成绩出众,而且乐于助人,经常帮助学习有困难的同学。

渐渐地,林若在同学中的威信越来越高,大家都亲切地称呼他“林大哥”。

东山中学的求学经历,不仅让林若的学识得到了长足进步,也让他的视野得到了极大的开拓。

他如饥似渴地阅读着各种进步书刊,从《新青年》到《共产党宣言》,从鲁迅的杂文到毛泽东的论述。

上世纪《新青年》杂志

先进的思想犹如一缕缕阳光,照进了林若的心田,使他的思想发生了巨大的变化。

林若开始认真思考社会的种种不平等,开始对国家的前途命运感到忧虑。

他意识到,在军阀混战、列强欺凌的旧中国,广大劳苦大众过着猪狗不如的生活。

作为一个有良知的青年,他感到自己有责任去改变这一切。

就这样,一个革命的种子,在青年林若的心中悄然萌芽。

1945年,林若考入广东省立中山大学,在这所当时享有盛誉的高等学府,林若的革命理想进一步坚定。

他常常和一群志同道合的青年聚在一起,讨论马克思主义理论,分析国家大事,畅想美好的未来。

然而,令林若感到失望的是,国民党腐败无能,让矛盾进一步激化。

通过学习和观察,林若越来越认识到,只有共产党才能带领中国走向光明的未来。

就在这时,一个改变人生的机会出现了,中山大学的地下党组织注意到了这个特别的青年,决定吸收他入党。

放弃学业,加入革命队伍面对组织的召唤,林若没有丝毫犹豫,他明白,加入共产党,意味着要为理想献出一切,甚至是宝贵的生命。

但他毫不畏惧,因为他坚信,这是一条光荣的道路,就这样,林若放下了学业,走上了革命的道路。

他告别了母校,告别了亲人,奔赴革命的洪流中,从此与党和人民的事业融为一体。

革命的道路充满艰辛,但林若的脚步始终坚定,他先后在粤赣边、湘赣边等革命根据地工作,担任团政治处主任,负责宣传教育和组织建设。

在那个枪林弹雨的年代,林若和战友们出生入死,转战南北,在革命根据地,林若第一次近距离接触到了普通劳动人民。

他们大多出身贫苦,对革命怀有朴素的向往,林若常常走进农民的茅屋,同他们促膝谈心,宣传党的主张,了解他们的疾苦。

他亲眼目睹了旧社会的种种不公,更加坚定了为人民服务的信念,在一次战斗中,林若所在的部队遭到敌人的突然袭击。

战事紧急,林若冒着枪林弹雨,奋不顾身地组织战士们转移伤员和物资。

一颗流弹擦着他的头皮飞过,鲜血顿时涌了出来,但林若毫不退缩,继续指挥战斗。

直到所有人员安全转移,他才接受治疗,这次事件让林若深刻认识到,革命必须依靠人民,必须全心全意为人民服务。

他常常教育战士们,要像爱护自己的眼睛一样爱护人民,要始终把人民的利益放在第一位。

战火纷飞的年代,林若和千千万万的革命者一起,用鲜血和生命铸就了新中国的基石。

他们的付出,换来了今天的和平与幸福。

土地改革,扎根基层新中国的成立,是中国历史的一个转折点,经过了长期的革命斗争,中国人民终于站起来了。

但是,新生的共和国百废待兴,要实现民族复兴,还有很长的路要走。

作为一名坚定的共产党员,林若深知自己肩负的责任,他主动请缨,投身到轰轰烈烈的土地改革运动中去。

那时的中国农村,还处在封建土地所有制的桎梏之下。

旧社会时期,地主的生活

地主阶级占有大量土地,而广大农民却只能给地主当佃户,过着牛马不如的生活。

林若来到广东潮安农村,扎根基层,和农民打成一片,他和村民们同吃同住同劳动,真正融入到农民的生活中去。

通过深入细致的调查研究,林若摸清了当地的土地分布情况和阶级关系。

他组织农民开展翻身运动,把土地重新分配给贫下中农,在土改的过程中,林若遇到了不少阻力。

有些地主豪绅,对自己的特权地位恋恋不舍,处心积虑地破坏土改。

面对种种挑战,林若始终坚持原则,依靠农民的力量,坚决打击反革命破坏活动。

渐渐地,在林若和同志们的努力下,广东农村的面貌发生了翻天覆地的变化。

农民们分到了土地,成为国家的主人,他们的生产积极性空前高涨,农业生产迅速恢复和发展。

看到农民的笑脸,林若感到由衷的欣慰,他明白,他的一切努力,都是为了人民的幸福生活。

后来,改革开放的春风,吹遍神州大地,作为改革的先行者,广东走在了时代的前列。

提出“要富先修路,要强先富农”,重视农村基础设施建设1978年,林若出任广东省委书记,开启了他人生的新篇章。

上任伊始,林若就致力于解放思想,推动改革,他深知,农业是国民经济的基础,只有农村富裕了,整个国家才能富裕起来。

因此,他大力倡导发展农村经济,提出了“要富先修路,要强先富农”的口号。

在林若的推动下,广东农村的基础设施建设如火如荼地展开,大量资金投入到农村公路、水利、电力等建设中。

昔日泥泞难行的田间小道,变成了宽敞平坦的水泥路,农民们终于告别了肩挑背扛的苦日子,迎来了机械化耕作的新时代。

与此同时,林若还大胆推行农村改革,他鼓励发展多种经营,开辟“农工商”联合发展的道路。

在他的引导下,一些农民开始创办乡镇企业,从事加工、运输、服务等行业。

昔日单一的农业经济,逐步发展成多元化的现代农村经济,为了巩固改革成果,林若经常深入农村调研。

他走遍了广东的各个角落,和农民面对面交流,倾听他们的心声。

他常说,农民是土地的主人,农村工作必须尊重农民的意愿,充分发挥农民的积极性。

林若言传身教,以身作则,他严于律己,从不利用职权谋取私利。

他的家中,陈设简朴,没有一件奢侈品,他常教育子女,干部应该永葆赤子之心,牢记全心全意为人民服务的宗旨。

在林若的领导下,农民的腰包鼓了起来,生活水平大幅提高,昔日贫穷落后的农村,焕发出勃勃生机。

广东的农村改革,成为全国农村改革的一面旗帜。

岁月流转,斗转星移,林若为广东的改革开放事业,呕心沥血,鞠躬尽瘁。

拒绝刘少奇夫人王光美到家中探望,彰显廉洁本色在林若同志的身上,有一种品质,让人感到由衷的敬佩,那就是他一生廉洁自律,两袖清风。

无论是在革命年代,还是在执政后期,他始终保持着这样的本色。

林若出身贫寒,对物质生活没有过多的追求,即便是后来成为一方大员,他仍然保持着简朴的生活作风。

在那个物资匮乏的年代,一些干部已经开始追求特权和享受,但林若却从不以权谋私。

他的家中,没有名贵的家具,没有高档的电器,一切都是那么简单朴素。

林若常说,共产党人应该和普通群众同甘共苦,他推崇劳动人民,视他们为国家的主人。

每逢节日,他都要亲自走访慰问困难群众和工人,看到他们的生活还很拮据,林若就设法帮他们排忧解难。

有一件事,充分彰显了林若的廉洁本色。

那是在六十年代初,时任国家主席的刘少奇夫人王光美,提出要到林若家中探望。

在那个年代,这可是一件了不起的事,许多干部求之不得,恨不得把家里装饰得富丽堂皇,好好显摆一番。

但林若却婉言谢绝了,他对身边的工作人员表示,我们是普通劳动人民的公仆,不能搞特殊化。

林若教育子女,要脚踏实地,靠自己的双手创造美好生活,他的三个儿子,都很有才华,完全可以凭借父亲的权势,走上从政之路。

但在林若的教导下,他们都选择了平凡的工作。

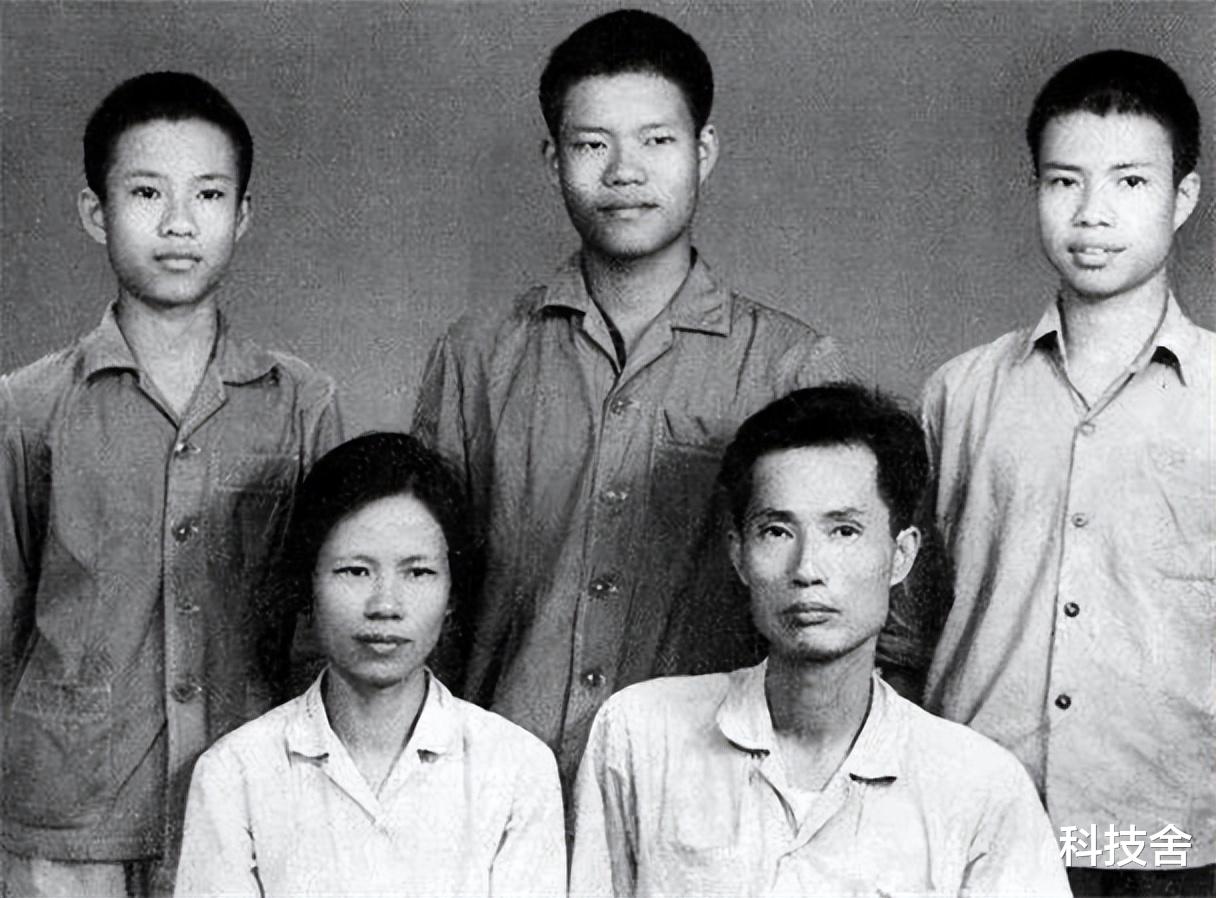

林若的三个儿子

大儿子当了工程师,二儿子成了教师,三儿子则是一名普通的工人。

有人不理解,你是省委书记,儿子怎么能做工人呢?

林若却认为,工人是国家的主人,是最光荣的职业,儿子能和工人兄弟打成一片,他感到很欣慰。

时光荏苒,岁月如梭,转眼间,林若到了古稀之年,该享享清福了。

但他退休后,仍然心系人民,忧国忧民,他最牵挂的,还是老区人民的生活。

改革开放后,沿海地区飞速发展,而老区的许多地方,仍然处于贫穷落后的状态。

一想到老区人民的苦难生活,林若就夜不能寐,他多次走访老区,实地考察当地的情况。

在林若的呼吁下,一些沿海发达地区,开始对口支援老区。

他们派出干部,提供资金,帮助老区改善基础设施,发展教育事业。

结语2012年10月7日20时10分,林若同志因病在广州逝世,享年89岁。

林若同志是楷模,我们要像他那样,继承和发扬老一辈革命家的光荣传统。

今后更要以昂扬的斗志,务实的作风,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。

这,就是我们对林若同志最好的告慰。