在今年召开的中国考古•郑州论坛上,中国社科院考古研究所的赵春青研究员曾公开表示:河南新密新砦遗址可能为夏朝早期都城。

事实上,这种说法并非首次提出。早在夏商周断代工程将河南偃师二里头遗址定性为夏朝中晚期都邑开始,考古工作者对早期夏都的寻找就从未停止。

根据地层层位关系以及文化脉络显示,位于新密的新砦遗址在年代上早于二里头文化晚于河南龙山文化,在文化属性上,相比于其它临近的文化类型,新砦文化与二里头文化存在极强的延续关系。

所以,如果再算上属于鲧、禹时代的登封王城岗遗址,那么整个夏朝早中晚期的历史遗存,就都在河南省内,也就是说,夏朝的疆域是以河南为中心,同时覆盖山西南部以及山东西部部分地区。

当然,由于还缺少最关键的一锤定音(比如文字)证据,所有关于夏朝的考古解读,进度条也只能算是到了99%。

不过,基于河南龙山文化煤山类型对于湖北石家河文化的全面取代,对应了文献记载中的“禹征三苗”事件,而煤山类型的分布核心区域登封、禹州又恰恰是古史记载中的禹都,故而,夏后氏族群的主要活动区域在河南,已基本不存在争议。

如此,我们也已基本可以梳理出这样一条上古史脉络:良渚文化的北上,迫使位于山东地区的大汶口文化西进,而大汶口文化在进入晋南后,又与当地的庙底沟文化类型融合,最终形成了陶寺文化。

诸多证据表明,在公元前2300年至1900年长达400年的时间里,陶寺遗址以表里山河的山西南部为依托,形成了新的局部王权政体—陶唐氏。

而彼时的夏族群,还只是局促于崇山南北一带的诸多松散小部落,相互之间时常对抗争斗,但又共同听命于北方的陶寺联盟宗主—尧。

在陶寺建成280万平方米的都邑时,有禹都之称的王城岗遗址也只有30万平方米,这也就意味着尧部落对于夏部落有着绝对的人口和资源优势,这或许也是帝尧能随意指派鲧、禹父子从事高危治水工程的时代背景。

夏商周断代工程把夏朝始建年定在了公元前2070年,但其实这个时间节点上,并没有任何考古证据表明夏后氏部落建立了凌驾于其它部落之上的文化影响力亦或者是局部王权,所以,这个时间大概率是把夏部落时期延伸成了夏王朝时期。

但一切都在公元前1900年发生了改变。

在公元前1900年前后,盛极一时的陶寺政权遭遇了外部势力的强势入侵,王族墓地被捣毁、宫城内发生了惨烈的屠杀。自此,陶寺从部落联盟的政治中心,迅速衰落成一般性居邑。

而就在此时,有着浓郁河南龙山文化和二里头文化早期特征的新砦遗存迅速崛起,巨型祭祀遗迹、礼乐、宫城设置大量出现,遗址面积也从王城岗时代的30万平方米扩充至近100万平方米,并最终在偃师建成了300万平方米的二里头遗址。

单从利害关系来看,陶寺的衰落最大的受益者刚好是夏后氏,所以,大禹也就成了毁灭陶寺的最大嫌疑人。因为从《竹书纪年》的记载来看,舜和禹的权力交接,充斥着暴力夺权。韩非子曾言道:“舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者,人臣弑其君者也”。

但是从陶寺考古发现来看,禹应该是被冤枉了。

但是从陶寺考古发现来看,禹应该是被冤枉了。从陶寺晚期被毁弃的墓葬灰坑上叠压的文化类型判断,是一支使用陶鬲的文化族群攻占和灭亡了陶寺政权,而鬲族群起源于北方系。

陶寺灭亡前后,夏族群的主攻方向都是更南方的石家河族群(三苗),所以,无论是方位还是文化类型来看,陶寺的毁灭均与河南龙山文化无关。

那么,究竟是谁替大禹扫除了建立王权的北方障碍呢?

在龙山文化后期,原本有斝无鬲的临汾盆地出现大量双鋬陶鬲,根据陶器溯源,人们又将嫌疑对象指向了使用鬲作为日用炊具,又和陶寺文化存在千丝万缕关系的石峁族群。

石峁遗址位于陕西省榆林市,在龙山文化晚期,石峁与陶寺是华夏文明演进过程中的“双子星”,二者几乎同时在公元前2300年左右建立了面积超过300万平方米的城址,又先后在公元前1900年这个时间节点上走向衰落。

在共存的400年时间里,陕北的石峁和晋南的陶寺,无论是上层贵族所用的玉石器还是底层平民所用的日用陶器,都存在深度的文化交流。

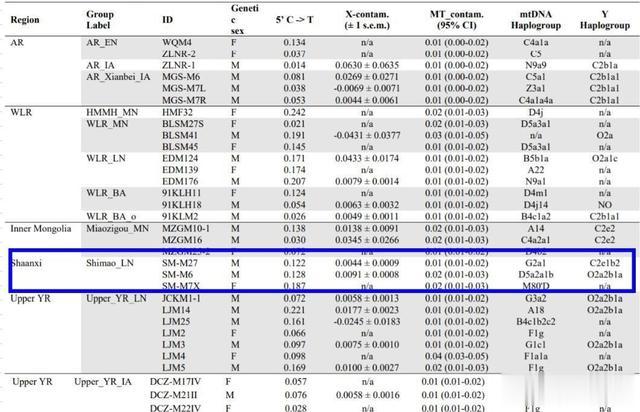

此外,根据中科院古脊椎所付巧妹团队的研究显示,相比于中国其他现代人群,位于陕北的石峁人群与现代汉族人群,尤其是和以秦岭—淮河为界的中国北方汉族人群之间母系遗传联系最紧密。石峁人群与位于黄河中游的陶寺人群的母系遗传联系最密切。

这是母系遗传情况,父系遗传由于还在研究当中,并没有公布研究结果。但吉林大学曾提取过石峁文化神圪垯梁遗址的两例父系古DNA,结果分别显示:C2e1b2(在现代汉族占比10%)和O2a2b1a(现代汉族主流类型),似可以小见大。

可见,石峁和陶寺除了文化上的交流外,二者极可能属于同一族群的两大分支,在血缘上存在着密切关系。自古血亲政权之间即使反目,也仅局限于上层贵族间的夺权,而不会对整个政权采取屠杀和破坏。

此外,石峁遗址自身所呈现出的面貌,也似乎表明,它的敌人并不是来自晋南的陶寺人。

石峁遗址修建在陕北黄土高原的山峁上,总面积425万平方米的石峁城,整体采用坚硬的石头筑成,还修建了角楼和疑似“马面”等附属设施,这样的超级防御工事,即使面对火炮无也惧色,何况是4000多年前的新石器时代晚期。

这样规格的军事防备,说是与陶寺对敌,显然说不过去。陶寺文化延续的400年中,始终局促于晋南一带,并未向南北方向扩张,所以,石峁人耗费大量人力修建如此规模空前的防御体系,显然另有强敌。

这就不得不提到另外一个使用陶鬲的文化族群—老虎山文化。老虎山文化遗址位于乌兰察布盟凉城县境内,影响范围几乎囊括了整个草原和农耕区的交界地带。就连与北方汉族存在密切遗传关系的石峁也不例外。

根据分子人类学研究显示,石峁人群来源于仰韶文化族群北上分支,但石峁的文化属性却呈现出浓郁的老虎山文化特色,被归类为老虎山文化陕北类型。

虽然文化上深受影响,但石峁人却和老虎山族群疑似存在长期对抗,石峁外城东门人头坑中的头骨曾做过体质人类学和锶同位素的测定,显示并不是本地居民,而是来自于东北方向(老虎山文化遗址刚好在石峁东北)。

就在陶寺毁于一旦之后,石峁古城也旋即走向衰落,原住民大量南迁,此后,一群来自北方使用“蛇纹鬲”的族群占据了石峁。

这种文化上的次第南迁,说明灭亡陶寺的恰恰是更北方的老虎山文化族群所为。

那么接下来我们还需要回答另外一个疑惑:世居北方的老虎山文化为何会突然南下,建造了超级防御工事的石峁人为何没能挡住老虎山人南侵?

那么接下来我们还需要回答另外一个疑惑:世居北方的老虎山文化为何会突然南下,建造了超级防御工事的石峁人为何没能挡住老虎山人南侵?有研究显示,在公元前1900年前后,北方地区植被退化(疑似与气候干冷有关),此时北方农耕与游牧分界线多地的新石器时代晚期遗址中开始大量出现石刃刀和细石器簇,表明狩猎经济成分增加,而农耕经济在减少。

由此带来的直接后果,是以农耕为主要经济支撑的石峁文化走向衰落,大量人口出于生计被迫南迁。而石峁人的南撤,为老虎山系族群的南下打开了通道。

当然,虽然陶寺意外亡于北方族群之手,但却给夏后氏族群建立夏朝创造了机会。

在经历了公元前1900年的大战乱和大洪水之后,多支文化族群共同进入伊洛平原,共同创造了夏文明。其中:作为昔日石峁人精神信仰的牙璋、龙形器也成为了夏文化的典型特征。

外国在用各种手段否定中国历史,中国某些人收了好处费也在极力否定

个人的见解是有点类似有关玛雅人兴衰的电影“启示录”一般,另外一个强大的族群联合夏禹把陶寺给灭了,然后夏禹再把这族群打败了