中唐文坛恩怨录(下)|韩愈和李绅台参交恶,两败俱伤

文:枯木

(续上)

如前所述,中唐时期因为宦官专权、藩镇割据,造成皇权旁落,不少官员钻营舞弊,拉帮结派,不同派系之间相互倾轧驱逐,政治生态非常险恶。从而产生了以牛僧孺、李宗闵为首的牛党和以李德裕、郑覃为首的李党之间的相互争斗,史称“牛李党争”,双方争权夺利,不秉公心,造成朝政混乱,也使得唐朝就此走向衰弱。

在派系党争愈演愈烈之下,很多人由于科举师门以及亲朋好友等关系裹挟其中,被打上派系标签,往往因对方得势而贬黜或难以中举入仕。当然也有朝臣以家国大局为重,秉持操守,忠心耿耿,不结党营私,比如中兴大臣四朝元老裴度、宰相韦处厚等就是其中代表。

然而,也有洁身自好、直言敢谏,不阿谀奉承、溜须拍马的正直官员,却因性格刚烈被人利用的,诸如穆宗朝,一代文宗韩愈和宰相诗人李绅之间,就爆发了著名的“台参事件”,双方你来我往,纷争不息,结果“鹬蚌相争,渔翁得利”,两人两败俱伤,却使得奸相李逢吉借机为排挤异己扫清道路,这次事件的原委和经过如何?下面我们就来简单回顾。

一、唐代的群相制度简介

要想解释“台参事件”,就必须先了解一下唐朝的群相制度。唐朝早期沿袭隋朝官职体系,武德七年设立三公(太尉、司徒、司空),六省(尚书、门下、中书、秘书、殿中、内侍)、一台(御史台)、九寺(太常、光禄、卫尉、宗正、太仆、大理、鸿胪、司农、太府)、国子监、国子学、天策上将府、十四卫和东宫诸司,到了唐太宗贞观八年,加设三师(太师、太傅、太保),原有基本不变(三公、六省、一台、九寺、三监、十二卫、东宫诸司)。

在这些官职里面,三师、三公为荣誉虚衔,御史台为监察机构,九寺三监和后期六部多有重合,十二卫为军事禁卫军制度,东宫诸司为皇太子府官职设置,权力机构主要在六省。六省里面秘书省为掌管图书典籍部门,主要是培育锻炼新进士,殿中省掌管皇帝生活诸事,内侍省掌管宫廷内部事物,唐代全为宦官,因而权利部门主要是尚书省、门下省和中书省,后来在尚书省设立六部(吏、礼、兵、度支(后改为户)、都官(后改为刑)、工),这就是著名的“三省六部制”,后来三省有变化,六部一直延续到清末。

而所谓的“宰相”并非官职,而是对行政长官的一种通称和俗称。就唐代而言,宰相指的是三省部门的长官,即尚书省的尚书令,门下省的纳言,中书省的中书令。尚书令因为唐太宗李世民曾经担任,因而无人敢担任尚书令,尚书令一职空缺,此后,尚书省由两位副长官尚书仆射领导。纳言后被改为侍中(又曾改为左相、黄门监,后改回),因而,左右仆射、侍中、中书令等被称为宰相。

按照管制设置,本来宰相也就三四个。不过,由于唐太宗时期比较开明,宰相权力很大,甚至可以和皇帝抗衡,到了贞观晚期,唐太宗为了分化宰相权力,便指定一些高官参与朝政,从而制约相权,并在贞观十七年(643年),因中书省长官中书令和门下省长官侍中都是三品,便正式授予这些官员官职名为“同中书门下三品”,因而这些官员也被称为宰相。

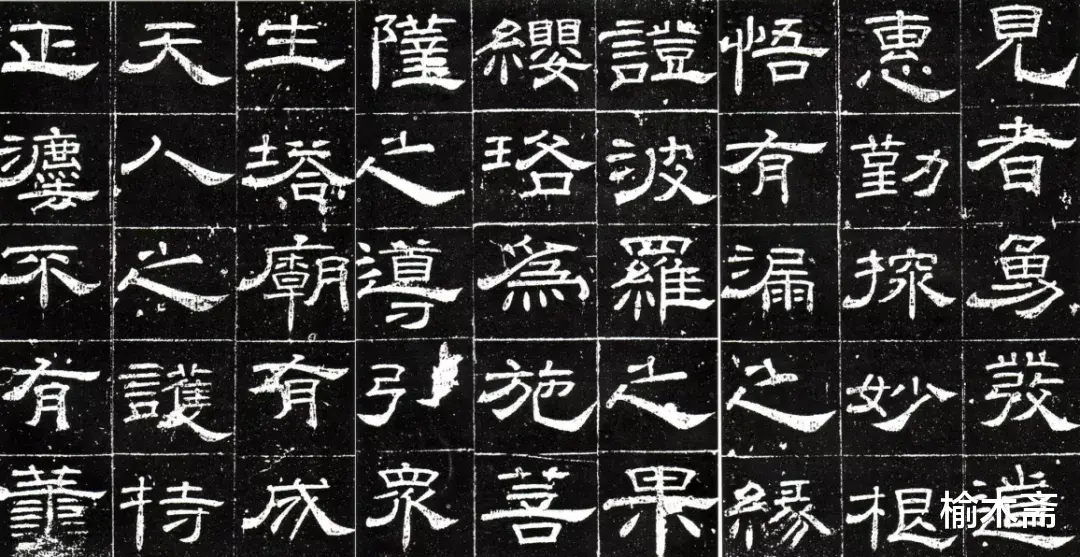

(《唐御史台精舍碑》局部 崔湜撰文,梁昇卿隶书,赵礼刻)

到了唐高宗时期,对于一些参与议政并且官职不到三品的官员,又加了一个衔,那就是“同中书门下平章事”,相比“同中书门下三品”位次要低。不过因为宰相实衔不多授予,因而“同中书门下平章事”成了事实上的宰相,并且真正的尚书仆射除非被授实质宰相衔,否则不再被视为宰相。另外还有一种官衔也被视为宰相衔,如参知机务、参掌机密、参知政事、参谋政事,这相比前两种更要低,到了宋代成为正式的副宰相衔。

由此可见,就唐朝而言,实行群相制度,这最初的目的是为了分散宰相权力,从而使得皇权集中。然而,到了中唐时期,由于群相制的存在,也使得宰相之间为了争权,相互攻讦,或者通过提拔己方信赖的官员为相,以增加话语权,这也使得党争更加剧烈。而李绅和韩愈,就被卷入党争之中,被人操纵。

二、李绅和韩愈最早有师徒情谊,和元白则为好友关系

韩愈(768年~824年)我们前面介绍过,唐德宗贞元八年(792年)中进士第,却三次选官不得,直到贞元十二年(796年)被推荐为宣武节度使观察推官。并在贞元十七年(801年)被征调为国子监四门博士,不久迁为监察御史,正式进入朝廷官员序列。

而李绅,相比韩愈,不但年龄要小,而且中举也晚的多,因而属于地地道道的晚辈。李绅和白居易、刘禹锡同岁,润州无锡人(今江苏),生于唐代宗大历七年(772年),不过中举还要比刘禹锡(贞元九年,793年)、白居易(贞元十四年,798年)要晚得多。

《旧唐书•列传•卷一百二十三•李绅传》记述,李绅,字公垂,六岁丧父,“母卢氏教以经义,绅形状眇小而精悍,能为歌诗”,可见李绅长得短小精干,幼时聪慧。并且李绅幼年艰辛,知道农民疾苦,于是很早就已经写出脍炙人口的诗《悯农二首》,其中“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”到如今妇孺皆知,这在当时就获得不少人赏识。

然而李绅前期参加科举也不太顺利,在贞元十四年(798年)和白居易同时参加科举,白居易中举,李绅落第。不过二人从此结识,后来白居易的诗词《编集拙诗成一十五卷因题卷末戏赠元九、李二十》中有:“每被老元偷格律,苦教短李伏歌行”,称呼李绅“短李”,可见友情甚笃。

贞元十七年(801年)秋又去长安应试,结果依然未中举。当时韩愈已经是国子监四门博士,以诗词古文著称于世,于是李绅前去拜访,获得韩愈赏识,便写信推荐李绅。当年主考官为权德舆,副手为祠部员外郎陆傪,韩愈陆傪交好,于是在《与祠部陆员外书》中,韩愈推荐了十位才能优秀的士子,其中就有李绅,“有沈杞者,张苰者,尉迟汾者,李绅者,张后馀者,李翌者,获文或行,皆出群之才也,足以收人望,得才实。”

然而,这次科举,李绅依然没有中举,不过应该说,韩愈和李绅有师徒情谊,最低也是前辈和晚辈的关系。不过当时人们忌讳自己学问不如人,耻于为徒,这也是为何韩愈写《师说》的原因之一。至于后来李绅认不认可,感不感谢,这又两说。

而李绅和元稹关系更加密切,这在元稹的自传体小说《莺莺传》里有记载:“贞元岁九月,执事李公垂宿于予靖安里,语及于是。公垂卓然称异,遂为《莺莺传》以传之。崔氏小名莺莺,公垂以命篇。”可知,在贞元二十年(804年),李绅再次赴京应试,依然未中(执事为对无官职的朋友尊称),寓居元稹处,曾为元稹《莺莺传》命题作《莺莺歌》。再对比元稹和白居易年谱,此时元白同为校书郎,因而三人此时就交往甚密,友情深厚。

三、李绅人品低劣:族叔变孙子,故人变流囚

李绅前期的屡次不顺利,大概压抑了他的性格,以至于后来中举后变得刚愎自用。唐宪宗元和元年(806年)李绅34岁才中进士第,补国子助教,教育学生非李绅所愿,便回归金陵,被节度使李锜赏识,辟为从事。然而李绅认为李锜专横不接受,李锜大怒,要杀李绅,李绅逃走得免。后来李锜造反被杀,朝廷认为李绅有气节,便在元和十四年(819年)召拜李绅右拾遗,此期间和元白二人积极参与新乐府运动,从而得以朝野知名。

元和十五年(820年),唐宪宗暴崩,穆宗即位,召李绅为翰林学士,与李德裕、元稹同在禁署,时称“三俊”,三人情意相善。穆宗作太子时,素闻李德裕父亲李吉甫之名,因此对李德裕非常器重;元稹贬谪诗结交的宦官崔潭峻受到穆宗宠爱,李绅又和元稹有多年情谊,于是三人便结成一个小团体,一致对外。

然而,虽然李绅的两首诗词传诵千古,可是人品却很差,据史料记载,一是趋炎附势,再就是刚愎自用,唐末范摅所撰笔记体小说《云溪友议•卷上•江都事》记载了几则李绅故事,其中一个是说李绅没有中举的时候,其族叔大理寺评事李元将和弟弟李仲将寓居在江都(扬州),李绅去江都就住在李元将家,以叔称呼二位。结果李绅任淮南节度使后,“元将称弟称侄,皆不悦也;及为孙子,方似相容。”

还有一则故事,说有一个崔姓巡官,和李绅有同科进士之谊。李绅发迹之后,崔姓官员有一次特地前来拜访,结果他的仆人在客栈中和市民发生了争斗。在得知是崔巡官的仆人之后,李绅将那个仆人和与之争斗的市民都处以极刑,还将崔巡官抓来问他:“昔尝识君,到此何不相见也?”崔只好求饶,然而李绅却不讲情面,还重打了崔巡官20大板。时人相谓曰:“李公宗叔翻为孙子,故人忽作流囚。”

四、京兆尹和御史台,相互纠葛难下台

(《唐御史台精舍碑》局部崔湜撰文,梁昇卿隶书,赵礼刻)

李绅当上翰林学士后,由于结交李德裕、元稹,从而得以迅速升迁,长庆元年(821年)三月,改司勋员外郎、知制诰,二年(822年)二月,超拜中书舍人,虽然没有进入中枢,却炙手可热。此时宰相有李逢吉、裴度、李德裕、元稹等,李逢吉是一个非常阴险的小人,嫉贤妒能,排除异己,品性忌刻,险谲多端。

在裴度平定淮西的时候,李逢吉恐怕裴度建功立业,于是排挤裴度,被唐宪宗出为剑南东川节度使。穆宗上位后,李逢吉被召回为兵部尚书。为了谋取宰相之位,看到元稹同样憸佞,嫉妒裴度立功,结交宦官,恐怕最后受制于元稹。于是暗中诬告元稹谋杀裴度,结果裴度和元稹都被免去宰相职务,李逢吉顺势上位。

上位之后,李逢吉认为牛僧孺好控制,而牛僧孺和李德裕相互争斗,于是便先排挤李德裕,将之出为浙西观察使,让牛僧孺为平章事,成为宰相之一。搬掉李德裕后,针对“三杰”最后一个绊脚石李绅,受到穆宗宠幸,说不定哪一天李德裕就会翻身,便想出了一个“妙招”掀翻李绅。

考虑到李绅性格刚愎自用,而同样性子刚烈的韩愈,因为谏佛骨名闻朝野,如今被召回从兵部侍郎转为吏部侍郎,正好可以利用两人的性格特点做文章。于是在长庆二年(822年)六月任命韩愈为京兆尹,加衔御史大夫,而针对李绅,则任命知制诰中书舍人李绅为御史中丞,使之脱离中枢。由于二人的官职和官衔有冲突,以二人性格,肯定会发生龃龉。

(《唐御史台精舍碑》局部崔湜撰文,梁昇卿隶书,赵礼刻)

这要说到御史大夫和御史中丞官职上来。《唐六典•卷十三•御史台》记载,御史台是唐代最高监察机构,长官为御史大夫,下设御史中丞二人,然而到了中唐时期,御史大夫由于弹劾百官,位高权显,因而经常不予任命,于是副手御史中丞即使实际上的御史台长官。按照《唐会要•卷六十•御史台》记载:“京兆尹及少尹两县令,合台参官等”,也就是说,京兆尹在上任之初,应该到御史台进行参见御史中丞。然而御史大夫又是御史台的名义长官,不可能让一把手参见副手的道理。

因而,韩愈被任命为京兆尹御史大夫后,并没有去御史台参见御史中丞李绅,其中原因主要是因为御史大夫衔。当然也有人认为韩愈和李绅有师徒过往,并且举荐过李绅,让老师韩愈前去参拜弟子李绅,这是给韩愈难看,以韩愈性格自然不会去。笔者认为这个理由比较勉强,另外韩愈在《京尹不台参答友人书》中也明确说明原因:“容桂观察使带中丞尚不台参;京尹郡国之首,所管神州赤县,官带大夫,岂得却不如,事须台参?圣恩以为然,便令宣与李绅不用。台参亦是何典故?赤令尚与中丞分道而行,何况京尹?”

韩愈给有人的书信意思是,其他地方观察使代御史中丞衔都不参见御史中丞;而京兆尹是皇家国都,并且官衔代御史大夫,是御史中丞的上级,自然更没有台参的道理。况且这件事也汇报给皇帝,“圣君使行,即是故事。自古岂有定制也?”皇帝下旨不用参见御史中丞,因而自己不可能前去参见。

《旧唐书》:“制出,绅果移牒往来,论台府事体。而愈复性讦,言辞不逊,大喧物议,由是两罢之。”正如李逢吉所料,李绅是火药捻子,一点就着,看到韩愈不台参,没给老师汉语面子,便下公文指责,韩愈据理力争,同样不让,结果引起朝廷纷纷议论,于是皇帝下令两个人都与免职,出外地任职。李绅被任为江西观察使,韩愈改为兵部侍郎。

(《唐御史台精舍碑》局部崔湜撰文,梁昇卿隶书,赵礼刻)

这里面有一个漏洞,那就是如果按照韩愈说法,应该是有诏令允许自己不去台参,如果这样,李绅就不应该胡搅蛮缠。然而李绅自然没有看到这个诏令,那么中间一定有人捣鬼。其结果只能是宰相李逢吉在中间耍阴谋。二人闹的结果,韩愈又回到原来的官职,李绅却要外放。而皇帝还蒙在鼓里,以为李绅自己想外放,由于宠幸李绅,于是“乃令中使就第宣劳,赐之玉带”,结果李绅哭诉,才知道这是李逢吉捣鬼,于是重新安排,李绅被改授为兵部侍郎,韩愈为吏部侍郎。

李逢吉的就中操作的结果,既打击了韩愈,又打击了李绅。韩愈本来就是兵部侍郎,改为吏部侍郎,没有了御史大夫衔,算是贬职;李绅没有了知制诰中书舍人这一接近皇帝的机会,而且按照本意是外放刺史,远离中枢,从而帮助牛僧孺一派把李党全部驱逐出朝廷,虽然最后被改授兵部侍郎,表面是平级,实则不再担任御史中丞这一重要职位,也算是达到了既定目标。可以说,韩愈李绅鹬蚌相争,李逢吉渔翁得利。

五、韩愈止步于侍郎,李绅却晚年拜相

韩李二人交恶后,从此再无往来。韩愈在改为吏部侍郎后,长庆四年(824年)病逝,获赠礼部尚书,谥号文。而李绅在后来李德裕得势后,于唐武宗开成五年(840年)入京拜相,任中书侍郎、同中书门下平章事,晋升为尚书右仆射、门下侍郎,封赵国公。居相位四年。会昌六年(846年),病逝于扬州,终年七十五岁,赠太尉,谥文肃。

不过,李绅貌似善终,可是在死后却被人告发枉杀扬州江都县尉吴湘,原因是李德裕素来憎恨吴湘,李绅巴结李德裕,罗织罪名,说吴湘贪赃枉法,并且违例娶百姓颜悦女儿(唐律例明确规定,禁止良贱通婚),将吴湘处斩。调查的结果,吴湘虽坐赃,罪不至死,至于颜悦是前青州衙推,女儿是前妻所生,前妻是衣冠女(士子女儿),因而纯属诬陷。最后李绅被剥夺以前所有官告,并且后代不允许参加科举。

(中唐文坛还有很多恩怨,限于篇幅,下文详谈)

2021/4/20榆木斋

主要参考文献:

《云溪友议•卷上•江都事》

《唐会要•卷五十七•左右仆射》

《唐会要•卷六十•御史大夫》

《唐六典•卷十三•御史台》

《旧唐书•志•官职志》

《旧唐书•列传•第一百一十•韩张孟刘柳传》

《旧唐书•列传•第一百一十六•元稹白居易传》

《旧唐书•列传•第一百二十三•李绅传》

《新唐书•列传•第九十九•二李元牛杨传》

《新唐书•列传•第一百零六•李绅传》