引言:

1984年4月的老山战役中,一幕惊心动魄的场景在中越边境上演。在炮火连天的战场上,越军阵地突然升起一面白旗,这本该是投降的信号。然而,炮兵团长刘同权却做出了一个出人意料的决定:继续开炮!这个看似残酷的命令背后,凝聚着一位军事指挥官的冷静判断与战场智慧。在敌我双方相距5000米的战场上,一场看似简单的投降背后,隐藏着怎样的诡计?而刘同权的这一决定,又将如何影响整个老山战役的走向?这个发生在中越边境的战争故事,不仅展现了中国军人的智勇双全,更为后人留下了宝贵的战争启示。

大纲:

一、战火重燃的序幕

1979-1984年间越军在边境的持续骚扰

越军占据老山的军事部署

边境紧张局势升级

二、白旗之谜

1984年4月27日战役打响

刘同权"拉法网"战术的运用

战场上突现投降白旗

三、关键抉择时刻

刘同权的警觉与判断

5000米距离的战术考量

侦查兵发现敌军异常动向

四、胜利终章

识破敌军诡计

摧毁11个火力点的最终战果

老山战役的历史意义与启示

老山战役:越军举白旗投降,炮兵团长刘同权为何下令:继续开炮?

1984年4月的老山战役中,一幕惊心动魄的场景在中越边境上演。在炮火连天的战场上,越军阵地突然升起一面白旗,这本该是投降的信号。然而,炮兵团长刘同权却做出了一个出人意料的决定:继续开炮!这个看似残酷的命令背后,凝聚着一位军事指挥官的冷静判断与战场智慧。在敌我双方相距5000米的战场上,一场看似简单的投降背后,隐藏着怎样的诡计?而刘同权的这一决定,又将如何影响整个老山战役的走向?这个发生在中越边境的战争故事,不仅展现了中国军人的智勇双全,更为后人留下了宝贵的战争启示。

边境硝烟再起,老山风云变幻

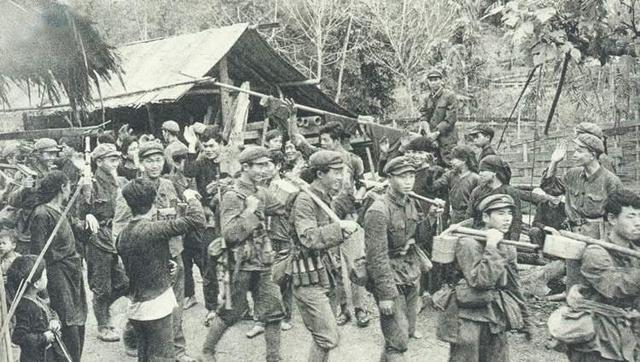

1979年中越边境反击战后,边境地区的紧张气氛并未消散。越军在边境地区频频挑衅,对我国边境村寨、农场和学校发动无端攻击。

这些猖狂的行为造成了极其严重的后果,五年间我方边境军民伤亡达235人,52所学校被迫停课,农民无法正常耕种,边境百姓的日常生活陷入困境。

越军的野心并未就此止步,他们开始将目光投向了具有重要战略意义的老山地区。他们利用老山复杂的地形地貌,在这里构筑了一个固若金汤的军事要塞。

这个军事要塞包含了完整的防御体系:深深的战壕、坚固的掩体、纵横交错的坑道、隐蔽的藏兵洞、密布的铁丝网和地雷阵。越军还在要塞中部署了大量火力强大的战斗武器。

到了1984年,越军在老山地区的军事部署已经完全成型。他们派出了训练有素的特种部队,这些士兵不仅作战经验丰富,更是不惜采取自杀式的极端战术。

面对这样一支经验丰富的敌军,我方的情况却不容乐观。由于部队调整,我军战士大多是初次上战场的新兵,这种经验上的差距给我方带来了巨大的压力。

在这样的形势下,我军依然严格遵守着不攻击女兵、军工和平民的战场准则。但这种仁慈在战场上却可能成为致命的弱点。

正是在这种背景下,炮兵团长刘同权提出了自己的见解:"在战场上,敌人就是敌人,不分男女老幼。" 这种务实的态度为之后的战斗指明了方向。

边境的紧张局势在1984年初达到了顶点。越军在老山的军事活动日益频繁,战争的阴云越来越浓。

在这个关键时刻,我军开始了周密的战前准备。各种情报显示,一场大规模的战斗在所难免,而这场战斗将决定老山地区的控制权归属。

战火重燃老山,拉网战术制胜

1984年4月27日凌晨,老山地区的宁静被打破。黎明前的黑暗中,双方阵地上的火力交锋拉开了序幕。

在这片被称为"生死线"的战场上,越军依托其精心构筑的防御工事,对我军发起了猛烈的攻击。解放军将士们在刘同权的指挥下,采取稳扎稳打的战术,逐步向敌军阵地推进。

战斗进行到攻打345高地支撑点时,刘同权展现出了卓越的战术才能。他根据当地地形特点,独创了一套"拉法网"战术体系。

这套战术的核心在于利用炮火的冲击力,将茂密的植被掀起,暴露出藏在2米深草丛中的越军工事。这种方法不仅能有效识别敌军阵地,还能最大限度地保护我方将士的安全。

在确定敌军工事位置后,刘同权指挥部队按照战术要求,将这些工事逐一编号。这种系统化的作战方式,使得我军能够有条不紊地展开进攻。

战斗持续了整整18天,老山上空始终弥漫着浓重的硝烟。我军将士们在艰难的地形条件下,依靠精准的炮火打击,不断突破敌军的防线。

就在战争进入胶着状态时,战场上出现了一个意想不到的变化。一名侦查兵在前线发现,在远处的越军阵地上出现了一面白旗。

这面白旗的出现立即引起了前线指挥部的注意。按照国际战争惯例,白旗通常象征着投降,但在这个关键时刻,情况却并不那么简单。

刘同权接到报告后,立即拿起望远镜仔细观察。通过观察,他发现这面白旗确实在远处的阵地上飘扬,但周围的情况却显得异常。

在这个时候,前线的战士们都在等待着团长的决定。这面突然出现的白旗,将整个战场的走向带入了一个关键的转折点。

通过望远镜,刘同权注意到敌军阵地上的一些细微变化。这些变化虽然不易察觉,但对于一个经验丰富的指挥官来说,却透露出重要的信息。

战场上的局势瞬息万变,一个决定可能影响整个战役的走向。刘同权面对这面白旗,需要在最短的时间内做出判断。

前线指挥部内的气氛变得异常紧张。各级指挥员都在等待着刘同权的命令,这个命令将决定接下来的战斗走向。

在这个关键时刻,刘同权放下了手中的望远镜。他的目光扫过周围的将士们,嘴角露出了一丝意味深长的笑容。

白旗诡计难行,将军智破敌谋

刘同权放下望远镜的那一刻,整个指挥部都在等待他的命令。这位经验丰富的炮兵团长迅速做出了一个出人意料的决定:"继续开炮!"

这个命令一出,让在场的许多人都感到意外。但刘同权很快向大家解释了他观察到的细节:敌军阵地上的运动轨迹显示,他们正在调整火力部署。

在那面白旗升起的同时,越军的一些小规模调动也被我方侦查兵发现。这些看似微不足道的动作,在刘同权眼中却暴露了敌人的真实意图。

通过多年的实战经验,刘同权判断这是越军的一个诡计。他们想利用国际战争法中的投降规则,麻痹我方警惕,为他们重新部署火力争取时间。

这个判断很快得到了证实。在炮火继续轰击的过程中,我方侦查兵发现越军正在秘密转移重型武器。这些武器本应该在投降时放下,而不是趁机转移。

根据战场情报显示,越军试图利用这个机会,将他们的主力部队转移到更有利的地形。他们打算在新的位置上构筑防御工事,继续与我军对抗。

刘同权的这个决定改变了整个战役的走向。如果当时我军真的相信了这个投降的信号,很可能会落入敌军的圈套。

在炮火的压制下,越军的调动计划被彻底打乱。他们原本打算利用这个机会重组防线的计划也随之破产。

这场战斗充分展现了刘同权作为一名军事指挥官的敏锐判断力。在战场上,一个指挥官不仅要有勇气,更要有智慧。

随着战斗的继续,越军的真实意图被完全暴露。那面白旗不过是他们用来迷惑我方的障眼法,而刘同权的决定粉碎了敌人的阴谋。

在接下来的战斗中,我军继续保持强大的火力优势。越军的诡计不仅没有得逞,反而因为暴露了位置而遭受更大的损失。

这次战斗的经验也为我军提供了宝贵的教训。在战场上,敌人的任何异常举动都值得警惕,表面的投降信号往往隐藏着更深的阴谋。

刘同权的这个决定不仅挫败了敌人的诡计,更保护了我方将士的安全。如果当时我军贸然相信了这个投降信号,后果将不堪设想。

随着战斗的深入,越军的其他阴谋也相继被揭穿。这次诡计的失败,成为了他们溃败的开始。

这场战斗以后,"白旗诡计"成为了老山战役中的一个经典战例。它告诉我们,在战场上必须时刻保持警惕,不能被表面现象所迷惑。

战役胜利在望,将士凯旋归来

在粉碎了越军的"白旗诡计"后,老山战役进入了最后的决战阶段。我军趁胜追击,对敌军残余力量发起了猛烈进攻。

战场上的局势发生了根本性的转变,越军的防线开始土崩瓦解。他们引以为傲的防御工事在我军精准的火力打击下逐渐瓦解。

刘同权带领炮兵部队,采用"拉网式"战术,对敌军阵地进行地毯式轰炸。这种战术不仅摧毁了敌军的地面工事,还切断了他们的补给线。

在连续的打击下,越军的抵抗意志被逐渐瓦解。那些曾经不可一世的特种部队,如今也只能狼狈逃窜。

我军将士们乘胜追击,一个又一个的高地被攻克。那些曾经被越军占领的战略要地,重新回到了我们的掌控之中。

到了5月15日,整个老山地区的战斗形势已经明朗。越军在损失惨重后,不得不放弃了他们苦心经营多年的阵地。

这场持续了近一个月的战役,以我军的全面胜利而告终。解放军将士用实际行动证明了他们的战斗力和智慧。

战后统计显示,我军共歼灭越军600余人,缴获了大量武器装备。这些战果充分证明了刘同权指挥的正确性。

但胜利的背后也付出了沉重的代价,我军也有不少将士在战斗中英勇牺牲。这些英雄用生命捍卫了祖国的领土完整。

老山战役的胜利不仅仅是军事上的胜利,更是战术智慧的胜利。刘同权在关键时刻的果断决策,为整个战役的胜利奠定了基础。

这场战役结束后,刘同权的"拉网战术"被军队作为典型案例进行研究。他在战役中表现出的军事才能,得到了上级的高度认可。

老山战役的胜利,让边境地区重新恢复了平静。当地百姓终于可以重返家园,过上安定的生活。

这场战役也给我们留下了宝贵的经验:在战场上,不仅需要勇气和力量,更需要智慧和谋略。刘同权在战役中展现的军事智慧,值得后人学习。

老山战役的胜利,成为了中越边境冲突中的一个重要转折点。这场胜利不仅打击了越军的嚣张气焰,也增强了我军将士的信心。

多年过去了,老山战役依然被人们传颂。那些在战斗中英勇献身的将士,永远活在人民的记忆中。

战争的硝烟早已散去,但这场战役给我们留下的启示永远不会过时:在战场上,必须时刻保持清醒的头脑,不能被表象所迷惑。