1900年6月21日,饱受列强欺凌的清朝政府,决定奋起发起反击,慈禧太后派人向十一国发布宣战照会,也就是我们所说的宣战诏书,号召全国军民与列强“一决雌雄”。

在此之前,清政府对列强采取妥协、退让的策略,签订了无数丧权辱国条约,为何突然之间要对列强宣战,难道清朝变强大了,不惧怕列强了吗?

当然不是了,慈禧太后之所以要宣战,一封绝密情报成为导火索,情报的内容显示,洋人实在太过分,慈禧太后不得不宣战。

那么,绝密情报的内容是什么,慈禧太后究竟是怎么做出宣战决策的,又导致了怎样的后果呢?

一

自1840年第一次鸦片战争爆发,清朝签订《南京条约》开始,清朝的软弱在西方列强面前显露无遗,一场轰轰烈烈地瓜分中国狂潮逐渐展开。

此后数十年,清朝在列强大炮的威慑下,签订了无数不平等条约,出让了大量主权,中国的主要矛盾开始由内部矛盾转向外部矛盾。

为了挽救国家,从中央到地方,从贵族到平民,涌现了许许多多的爱国人士,他们主张变法图强,以强大的军事对抗西方列强,从而维护自身主权。

比如,清廷发起的洋务运动,其目的就是为了对抗列强,左宗棠、李鸿章等洋务大臣兴办了大量现代化企业,还组建了现代化海军,在一定程度上增强了清朝的实力。

但是,由于列强的干扰,以及以慈禧太后为首的清朝政府腐败无能,导致洋务运动并起到取得应有的效果,清朝落后于列强的局面,也没有得到明显改观。

为此,慈禧太后派遣袁世凯到山东地义和团运动进行清剿,在袁世凯的打压下,山东的义和团运动声势大减。

但是,不久之后直隶的义和团运动就开始高涨,并逐渐渗透到北京,这让列强感到恐惧。

在列强看来,一个温顺而柔弱的清朝,更加符合他们的利益,他们并不想消灭清朝,因为清朝的体量太大,不容易“消化”,与其占领,不如将清政府作为代理人。

因此,义和团运动的出现,意味着清朝有可能变成一头凶猛的“野狼”,不那么容易控制了,为了防止这样的事情发生,列强开始向慈禧太后施压,逼迫其剿灭义和团运动。

1900年4月,义和团杀掉了前往镇压的清军副将杨福同,并占据了涿州,人数达到三万人,开始陆续进入北京。

得知消息的列强感到十分恐惧,竟然不顾清政府的抗议,坚持调兵进入北京保护使馆。

面对列强的傲慢无礼,许多大臣建议慈禧太后招抚义和团,对洋人实施打压;也有人劝她剿灭义和团,避免洋人的过激反应。

事实上,慈禧太后的内心是矛盾的,她害怕洋人,又厌恶洋人,她很想借助义和团的势力对洋人实施打击,但又担心义和团做大做强,成为第二个太平天国运动。

因此,对义和团是剿是抚,慈禧太后拿不定主意,而且态度反复。

洋人派兵进入北京后,慈禧太后十分生气,这时军机大臣、刑部尚书兼顺天府尹赵舒翘的一番话让她觉得很有道理:义和团声势浩大,将其剿灭的难度很大,不如改为招抚,将其编入清军,可以对洋人进行震慑。

于是,慈禧太后决定招抚义和团,并与大臣们商议招抚的策略。

几乎与此同时,在北京的各国使馆,也接到了来自本国火速调兵进京,以保护使馆安全的急电。

很快,各国使馆就聚在一起召开了会议,一致决定成立八国联军,大约两千余人,以英国海军中将爱德华·霍巴特·西摩尔作为统帅,乘坐火车从天津抵达北京。

但是,当八国联军抵达廊坊的时候,却遭到了义和团的进攻,史称廊坊阻击战,八国联军损失十分惨重,被迫退回天津。

这件事的影响很大,慈禧太后对列强组建联军之事感到异常愤怒,对义和团的表现则表示肯定,于是坚定了招抚的决心。

但是,对于列强来说,廊坊阻击战让他们对义和团的危害性,认识更加深刻了,他们的态度相当强硬,甚至开始筹划组建更大规模的联军。

廊坊阻击战后,在慈禧太后的首肯下,义和团开始大批进入北京,人数一度达到十万人,他们对北京的外国商店、教会、居住点进行进攻,杀了不少洋人,烧毁了很多建筑,洋人惶恐万分,纷纷四散逃命。

当然了,义和团本质上是农民运动,具有相当的局限性,他们进入北京之后,不但杀洋人,对中国人也进行烧杀抢掠,大量妇女遭到奸淫,就连吏部尚书孙家鼐、大学士徐桐等官员的家也被抢劫一空。

因为这一缘故,义和团得罪了不少清朝士大夫阶层,他们后来影响到了慈禧太后对义和团是招抚还是剿灭的决策,这当然是后话了。

二

义和团在北京的行为,极大惹怒了列强,列强很快就向清朝发出了外交照会,声称“各国之兵现已决计入京,我等无力阻止,深为贵国惋惜”。

简单来说,列强打算重新让八国联军进入北京了,帮助清朝平定义和团运动,而北京的各国使馆当时已经开始有组织地对义和团士兵及疑似人员进行反击了。

到这个时候,清廷其实跟列强还没有撕破脸,列强也知道义和团是清廷支持的,但为了长久利益着想,并未将此事捅破;而清廷则依然以温和的态度与列强斡旋,以此作为缓兵之计。

但是,局势很快发生了改变,由于义和团在北京闹得动静实在太大,所以清朝朝堂对义和团是招抚还是剿灭这个问题,再次展开了激烈的争论。

以载漪、刚毅等人为首的大臣认为应该招抚,利用义和团抗击列强;奕劻、王文韶、刘坤一、张之洞、袁世凯等人则认为,应该尽快剿灭义和团,避免列强武装入侵。

支持招抚和剿灭的大臣都很多,慈禧太后虽然倾向于招抚,但并没有着急下最终决策。

为了争取更多人支持,慈禧太后决定召开御前会议,在三天时间里进行了四次会议,主张剿灭义和团的人却越来越多,慈禧太后心烦意乱,曾说过这样一段话:

(义和团)法术不足恃,岂人心亦不足恃?今日中国积弱已极,所仗者人心耳。若并人心而失之,何以立国?

可见,慈禧太后对招抚义和团,与洋人开战,态度是十分积极的。

这个其实很好理解,慈禧太后虽然在历史上名声不大好,但她毕竟是清朝的统治者,谁能容忍一帮外国人在自己的国家耀武扬威呢?

在此之前,洋人多次干扰慈禧太后的决策,甚至支持光绪帝与她站到对立面,不但危害了清朝的国家安全,也动摇了她的执政地位,所以于公于私,她对列强都有恨,这是毋庸置疑的。

当义和团出现之后,让洋人感到害怕,甚至还击败了洋人,这让慈禧太后眼前一亮,认为可以借助义和团打压洋人,这对于国家对自己来说,都是有好处的。

只不过,慈禧太后高估了义和团,也高估了自己,对洋人则大大看轻了,这当然是后话。

慈禧太后召开完第一次御前会议后的当天晚上,发生了一件事,江苏粮道罗嘉杰派派儿子入京面见慈禧太后的心腹重臣荣禄,带去一封绝密情报,是洋人还未发出的一份照会,内容一共有四条:

一、指明一地,令中国皇帝居住;二、代收各省钱粮;三、代掌天下兵权;四、勒令皇太后归政。

列强准备出兵攻打北京,逼迫清廷妥协,只有答应以上四个条件才会退兵。

荣禄收到这一情报后,一晚上都没睡好觉,他在思考一个问题:这份情报该不该交给慈禧太后?

三

荣禄是一个老滑头,在清廷讨论对义和团是招抚还是剿灭的时候,他态度暧昧,并不明确,实际上他是主张剿灭的。

因此,当慈禧太后决定招抚义和团之后,他对洋人采取了“明攻暗保”的做法,一方面让手下将士围攻各国使馆,另一方面又派人到各国使馆送武器和食物,并帮助各国使馆与本国通电报。

荣禄之所以这么做,是为了给慈禧太后留下余地,且不论对错,他对慈禧太后真是用心良苦。

荣禄知道,自己如果将情报交给慈禧太后,以慈禧太后的性格,肯定跟洋人誓不罢休,但清朝能靠义和团打败洋人吗?显然不能。

但是,荣禄也知道,如果不把情报交给慈禧太后,慈禧太后迟早会知道的,到那时自己就被动了。

况且,即便没有这份情报,正在火头上的慈禧太后,也很有可能做出对洋人不利的决策。

于是,第二天荣禄就将情报告诉给了慈禧太后,慈禧太后看到第四条的时候,悲愤交加,洋人竟然想要自己交出权力,士可忍孰不可忍,于是决心对列强开战。

在当天召开的第二次御前会议上,慈禧太后只宣读了前三条,隐瞒了第四条,这是为了防止大臣们“误以为”自己是为了权力才跟列强开战的。

可实际上,慈禧太后最担心的,恰恰是自己的权力,这当然不能为外人道。

在会议上,慈禧太后坦言,与其坐等亡国,不如殊死一战。

因为情报的内容太过扎眼,大臣们纷纷表示支持慈禧太后开战,这其中当然有一些大臣并非真心支持开战,但当时的形势下,政治正确是最重要的。

在会议的最后,慈禧太后大声说道:

今日之事,诸大臣均闻之矣。我为江山社稷,不得已而宣战,顾事未可知,有如战之后,江山社稷仍不保,诸公今日皆在此,当知我苦心,勿归咎予一人,谓皇太后送祖宗三百年天下。

慈禧太后不愧是老江湖,她这话说出来,无论结果如何,她都将立于不败之地。

当然了,宣战兹事体大,不做好筹划不能为之,为此慈禧太后派人到各国使馆表明态度,以试探各国的态度,同时让荣禄整军备战。

慈禧太后不知道的是,由于她的不合作态度,列强已经对她失去了耐心,再加上义和团让各国使馆损失惨重,颜面扫地,于是新的八国联军再次组建,这一次人数更多,达到了一万余人,而且不断在增加,装备也更加精良。

八国联军组建完成后,开始寻衅滋事,竟然要求清军将天津大沽口炮台交出来,这对清朝来说无疑是极大的蔑视。

这一情况很快就被直隶总督裕禄上奏到朝廷,一时间朝野震动,主张开战的声音变得更大了,慈禧太后的态度也更加坚决。

事实上,当时慈禧太后已经知道罗嘉杰递送的情报是假的,但她能感受到列强对她并不满意,迟早会把她拉下马,所以她必须维护自己的权威。

很快,慈禧太后就召开了第三次御前会议,会议结束后不久,大沽口炮台就被八国联军攻陷,一场大战已经不可避免。

到了这个时候,慈禧太后宣战与否,对战争是否进行已经没有太大的影响了,因为列强打定主意要教训一下清朝,而清朝上下也早就“团结一致”地主张开战了。

当然了,是否宣战在道义上是很有影响的,师出有名才能取得战争胜利,因此慈禧太后又召开了第四次御前会议,最终将宣战之事定了下来。

四

在第四次御前会议上,慈禧太后派许景澄等人到各国使馆,限他们24小时内离开北京。

光绪帝不愿开战,竟然拉着许景澄的手说,“再商量一下吧!”却遭到了慈禧太后的呵斥,“皇帝放手,勿误事!”

第二天,总理衙门就对各国使馆宣读照会,并派兵监督各国使者及家属收拾行李,然后将他们“护送”到天津。

第三天,董福祥所部及义和团开始对东交民巷中不愿意走的使馆发起攻击,大量洋人被杀死。

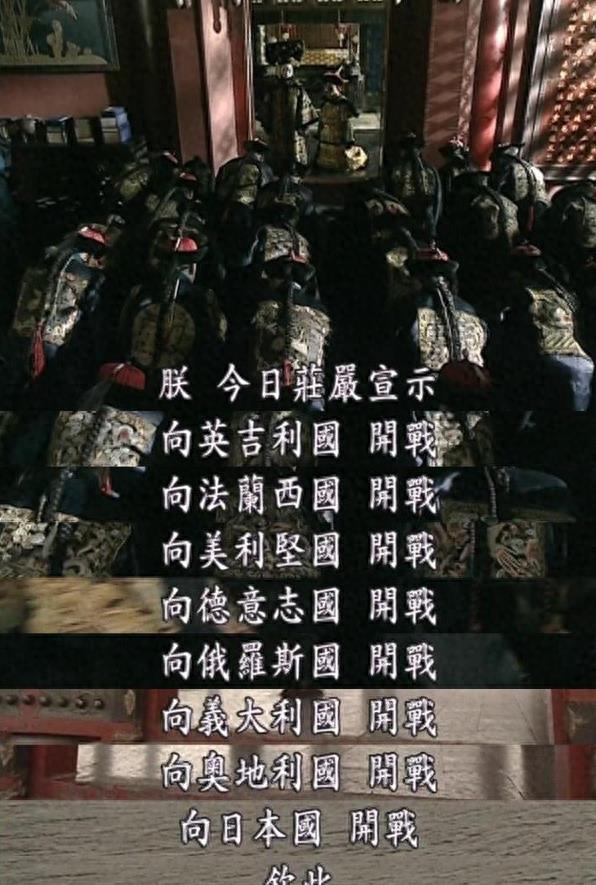

第四天,也就是1900年6月21日,慈禧太后以光绪帝的名义发布宣战诏书,同时向英、美、法、德、意、日、俄、西、比、荷、奥十一国宣战:

三十年来,欺凌我国家,侵犯我土地,蹂躏我人民,勒索我财物,日甚一日,无所不至......昨日复公然有杜士立照会,令我退出大沽口炮台,归彼看管,否则以力袭取......与其苟且图存,贻羞万古,孰若大张挞伐,一决雌雄。

在发布宣战诏书的同时,慈禧太后还下令对洋人进行悬赏,“杀一洋人赏五十两;洋妇四十两;洋孩三十两”,同时派人对义和团进行管理,以配合清军作战。

然而,慈禧太后宣战之后,地方督抚刘坤一、张之洞等反应很大,他们不愿意为慈禧太后的错误买单,于是纷纷找列强签订条约,实施“东南互保”。

这对慈禧太后来说打击很大,江南作为清廷的财税重地,如果实施东南互保,几乎是釜底抽薪,因此她的决心开始动摇,不得不妥协,电告李鸿章、张之洞等人,进行了解释和安抚。

同时,慈禧太后派人保护各国使馆,并将义和团重新定义为“乱民”,她还给各国使馆发布照会,坚持此次兵端,并非“衅自我开”,并说:

中国即不自量,亦何至与各国同时开衅?并何至恃乱民以与各国开衅?

很明显,慈禧太后感到害怕了,因为内部出乱子了,还怎么打洋人,她准备拿义和团当替罪羊。

当时的情况是,八国联军在攻陷大沽口炮台后,开始向内地进发,此事清朝必须阻止,于是慈禧太后下令各地督抚必须积极应战。

但是,为了避免事态继续扩大,慈禧太后又分别给俄、英、日三国君主送去国书,恳请他们从中斡旋,同时任命李鸿章为直隶总督兼北洋大臣,准备与列强谈判。

但是,八国联军根本不搭理慈禧太后,列强已经认定她不是个可以控制的清朝主宰者,所以必须给她点教训。

很快,天津就沦陷了,慈禧太后开始慌了,打不过,根本打不过,是自己草率了,于是连忙派人与列强讲和,还派人去各国使馆送食物。

但是,八国联军没有停止进攻,只花了一个多月时间,就打到了北京城下,清军也好,义和团也罢,根本无法阻止他们前进的脚步。

慈禧太后在紫禁城胆战心惊,她开宣战时的“雄心壮志”早已没了踪影,她彻底被现实打败了,国家到了这个地步,她也只能考虑自己了。

于是,慈禧太后乔装打扮成农夫,在八国联军进入北京的第二天,带着光绪帝等数十人,仓皇逃出了北京,一路往陕西西安逃去。

之后,八国联军就占领了北京,他们在北京烧杀抢掠,无恶不作,北京几乎成为人间炼狱,遭受了前所未有的大劫难。

在八国联军的施压下,慈禧太后在逃亡途中宣布对义和团进行镇压,同时以光绪帝的名义下达罪己诏,并派遣李鸿章等人与列强议和。

经过几个月磋商,列强提出了极其苛刻的条件,其中最扎眼的当属赔款了,列强要求清朝赔偿连本带息共计9.8亿两白银,相当于清朝十年的财政收入。

为了与列强尽快达成协议,慈禧太后竟然恬不知耻地表示要“量中华之物力,结与国之欢心”,当李鸿章将条款发给她之后,她竟然只看了一眼就答复“照允”。

慈禧太后之所以这么干脆,是因为她骨子里畏惧洋人,再加上八国联军入北京之事,以及她西逃到西安的一路上吃了不少苦,把这辈子的罪都遭完了,为了尽快结束逃亡生涯,她不惜出卖国家利益也要达成协议。

很快,《辛丑条约》就达成了,慈禧太后也回到了北京,照旧是清朝的实际统治者,只不过不一样的是,清朝的国力比八国联军入北京之前更加弱小,只能对列强言听计从,毫无还手之力。

十年之后,清朝就在革命军的起义声中灭亡,慈禧太后执掌清朝军政大权几十年,她对清朝的灭亡负有不可推卸的责任。

笔者认为,慈禧太后的问题,并不在于宣战与否这件事上,而是在她的治理下,清朝出现了系统性崩盘。