在古代战争中,城门作为城市防御体系的重要组成部分,其材质和结构设计往往决定了攻防双方的胜负。尽管许多城门确实采用木材制作,但直接使用火攻却并非攻城的最佳选择。这一现象背后,蕴含着古代军事家们的智慧与城防技术的精妙设计。

首先,古代城门的木材选择极为讲究。根据《考工记》记载,古代工匠在建造城门时,通常会选用质地坚硬、耐腐蚀的木材,如楠木、樟木等。这些木材不仅强度高,而且具有一定的防火性能。此外,城门表面还会涂抹防火涂料,如桐油、石灰等,进一步增强了其抗火能力。因此,简单的火攻往往难以迅速烧毁城门。

其次,城门的设计结构也为其防火提供了保障。古代城门通常采用多层结构,外层为厚重的木板,内层则填充泥土、石块等防火材料。这种设计不仅增加了城门的坚固性,还能有效阻隔火焰的蔓延。据《武经总要》记载,宋代城门甚至采用了"夹层填土"的技术,即在两层木板之间填充湿土,使得火攻更加难以奏效。

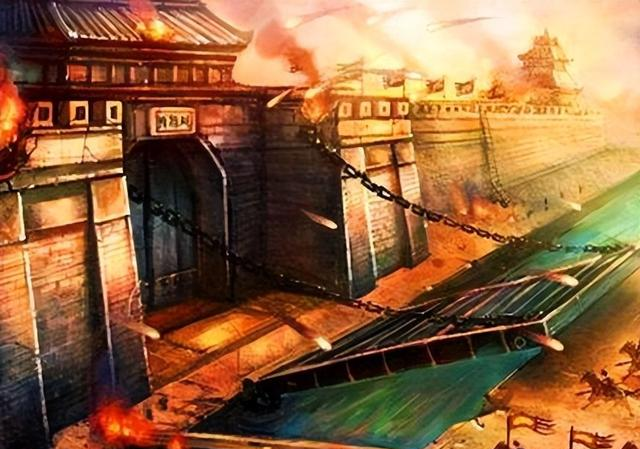

再者,城门的位置和周边环境也限制了火攻的使用。古代城门多建于城墙之上,周围设有护城河、瓮城等防御设施。攻城方若想使用火攻,必须先突破这些外围防御,这无疑增加了火攻的难度。此外,城门附近通常设有水井、蓄水池等消防设施,守城方可以迅速扑灭火源,使火攻难以持续。

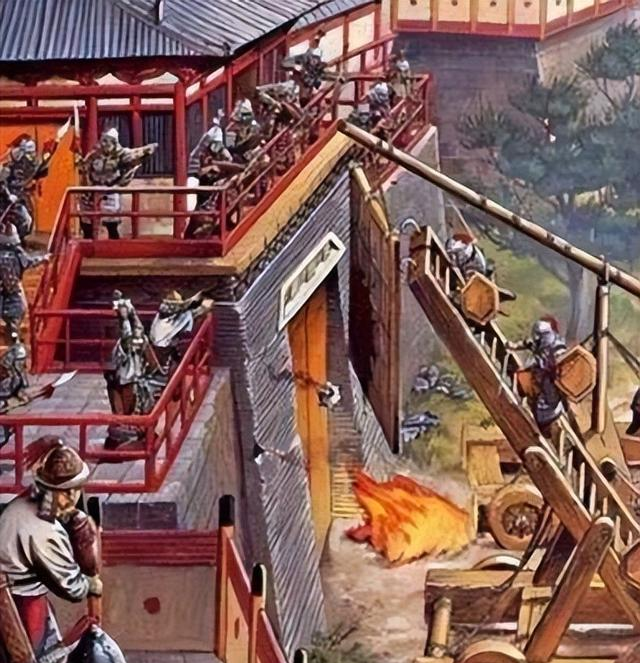

古代军事家们也深知火攻的局限性。火攻虽然能够造成一定的破坏,但其效果往往难以控制,容易引发连锁反应,甚至危及攻城方自身。据《孙子兵法》记载,"火攻"被视为"下策",只有在特定条件下才能使用。因此,攻城方更倾向于采用其他更为稳妥的战术,如云梯、冲车等。

此外,古代城门的防御体系还包括了严密的警戒和快速反应机制。城门处通常设有瞭望塔、烽火台等设施,守城方可以及时发现敌情并采取应对措施。一旦发现火攻,守城方可以迅速组织人员灭火,同时利用城墙上的防御工事进行反击,使攻城方难以得逞。

值得一提的是,古代城门的设计还考虑到了长期防御的需求。城门不仅是防御工事,也是城市交通的重要通道。因此,其设计必须兼顾防御功能和日常使用。采用木材制作城门,既保证了其坚固性,又便于日常维护和更换。这种设计理念体现了古代工匠们对实用性和耐久性的深刻理解。

随着时代的发展,城门的设计和材质也在不断改进。到了明清时期,许多重要城市的城门开始采用砖石结构,进一步增强了其防御能力。然而,即便如此,火攻仍然不是攻城的主要手段。这充分说明了古代军事家们对战争规律的深刻认识,以及他们在城防设计上的卓越智慧。

古代城门的设计和防御体系,是中华民族智慧的结晶。它们不仅展现了古代工匠们的高超技艺,也体现了军事家们对战争规律的深刻理解。在冷兵器时代,这些城防设施为保卫城市、维护国家安全发挥了重要作用。今天,当我们回望这些古老的城门,依然能够感受到其中蕴含的智慧与力量。