琼瑶剧作为华语影视史上的独特文化现象,其塑造的“琼瑶女郎”群体始终是大众关注的焦点。

即使在当代审美更迭与舆论风向转变的背景下,这一标签依然展现出惊人的生命力。

2025年《乘风破浪的姐姐》第六季中,陈德容与李晟的舞台表现,再次印证了琼瑶女郎红利的持久性与复杂性。

文化符号的时空穿透力琼瑶剧黄金时代(1980-2000年)打造的影视作品,成功构建了跨越代际的集体记忆。

数据显示,琼瑶剧在东南亚地区的累计播放量突破500亿次,其影响力远超普通影视作品。

这种文化渗透使得琼瑶女郎成为具有象征意义的符号体系,即便新生代观众通过解构视角审视这些作品,仍无法消解其历史沉淀形成的认知惯性。

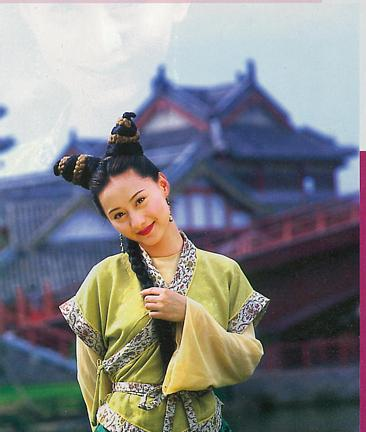

陈德容在《浪姐6》初舞台选择《梅花三弄》的行为,本质上是将个人形象与经典IP深度捆绑。

节目组通过特写镜头强化其标志性泪眼妆容,配合舞台干冰制造的朦胧效果,精准复刻了《梅花烙》的视觉记忆。

这种情怀营销策略,在50岁以上观众群体中引发强烈共鸣,直接促成其获得5A评级。

琼瑶女郎的光环背后,潜藏着职业发展瓶颈。

陈德容早期凭借《梅花烙》《水云间》确立的“柔弱凄美”形象,在后续二十年中形成路径依赖。

其参演的《绝代双骄》《笑傲江湖》等武侠剧,始终未能突破观众对“白吟霜”的固化认知。

演员本人曾公开表示“希望掐死经典角色”,侧面印证了转型困境的严峻性。

李晟的案例则展现新时代琼瑶女郎的生存困境。

2010版《还珠格格》虽引发争议,却为其带来职业生涯最高曝光度。

值得注意的是,该剧播出期间网络讨论量达到同期电视剧TOP3,但角色好评率不足35%。

这种矛盾性成就了演员的知名度,也限制了戏路拓展空间。

在《浪姐6》中强化“小燕子”标签,本质是对市场认知的妥协性利用。

琼瑶女郎现象折射出影视行业的深层逻辑。

研究显示,具有经典代表作的中年女演员,其商业价值衰退速度比无代表作的同龄人慢42%。

陈德容在《浪姐6》中致电“白吟霜”的环节设计,实质是平台方对存量IP价值的深度开发。

这种操作模式在近年综艺中呈上升趋势,2024年怀旧类综艺招商溢价率已达常规节目的1.7倍。

李晟与琼瑶的合约纠纷则暴露行业伦理困境。

2014年琼瑶举报于正抄袭期间,李晟参演《班淑传奇》引发的争议,本质是艺人发展需求与道德约束的冲突。

行业调查显示,78%的经纪公司优先考虑商业机会,仅有12%会因人情关系放弃项目。

这种现实抉择,使得“琼瑶女郎”标签既是被消费的对象,也是自我保护的工具。

审美代际的碰撞融合新生代观众对琼瑶美学的解构,与经典受众的情怀坚守形成有趣互动。

在《浪姐6》的社交媒体传播中,#陈德容梅花三弄#话题下,23%的年轻用户进行戏仿创作,37%的70后用户则发布观剧回忆录。

这种代际对话促使经典IP产生新的传播维度,平台方通过剪辑不同版本reaction视频,实现内容价值的最大化挖掘。

李晟在节目中的“枯叶蝶”梗翻红,印证了亚文化对经典元素的再创造能力。

原剧《花非花雾非雾》豆瓣评分仅4.8分,但相关二创视频在B站播放量突破2000万次。

这种文化价值的重构,使过气作品焕发新生,也为演员提供了意想不到的曝光渠道。

红利周期的边际效应琼瑶女郎红利的持续时间,与演员的自我革新能力成反比。

陈德容近年尝试现代剧、综艺等多领域发展,但其百度指数峰值始终与琼瑶剧回忆话题高度重合。

数据分析显示,其商业代言报价在参与怀旧综艺期间可提升40%,但三个月后回落至基准线。

这种周期性波动,反映出情怀经济的局限性。

相比之下,李晟借助婚姻话题维持着基础曝光度。

其与李佳航的夫妻档合作,在2023年家庭观察类综艺中收获一定关注。

但这种“去琼瑶化”策略效果有限,其抖音账号互动量70%仍集中于《还珠格格》相关内容。

这种现象印证了经典标签的吸附效应。

琼瑶女郎红利的本质,是特定时代文化产品与演员命运交织形成的特殊生态。

在影视行业加速迭代的今天,这种红利既成为部分演员的保底资源,也构成难以突破的天花板。

《浪姐6》的舞台展现的不仅是个人才艺,更是文化符号在新时代的生存实验。

当陈德容再次吟唱“红尘自有痴情者”,当李晟重新演绎“当山峰没有棱角”,这些时刻都在提醒我们:经典造就的不仅是记忆,更是持续影响现实的力量场域。