小明从小睡觉就有个习惯,必须抱着那条已经不成形的旧毯子,才睡得踏实。

这条毯子是他婴儿时期妈妈给他盖的,现在已经磨破得不像样子,但对他来说,那是睡眠的“保证书”。

一天晚上,妈妈觉得毯子太旧了,想趁他睡着时拿去洗,结果刚一动,小明立马醒了,嚷着要毯子。

妈妈无奈地看着这块“破布”,心里百思不得其解:为什么孩子对这个旧物品如此依赖?

其实,小明的故事并不罕见。

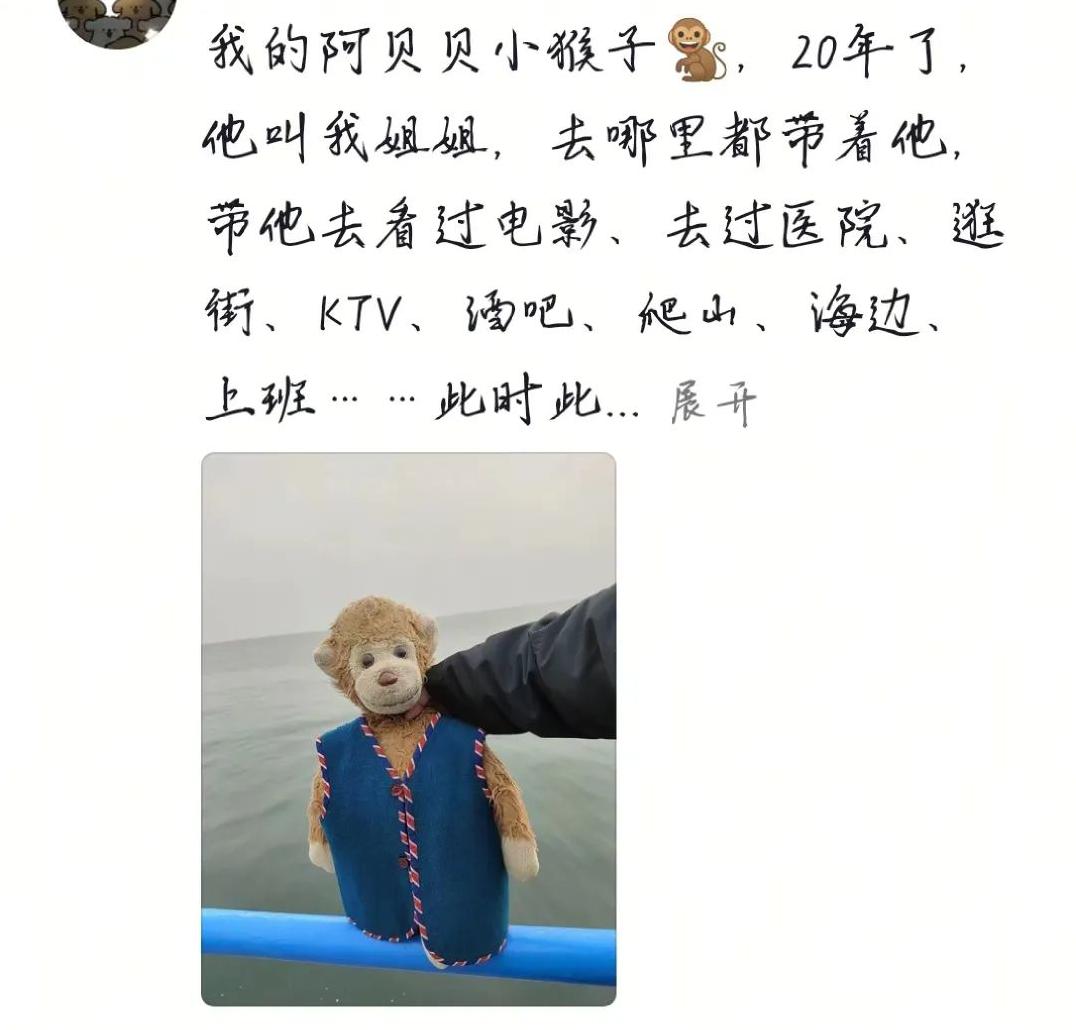

很多孩子都有类似的“阿贝贝”,可能是一个旧玩具、一条小毛巾,甚至一个磨损严重的奶嘴。

是不是很神奇?

这些看似普通的物品在他们的世界里,却成了最重要的伙伴。

“阿贝贝”这个词,在心理学中也有专业的解释,叫“阿贝贝情结”。

这个情结意味着孩子对某些长期接触的物品产生的强烈依恋。

这些物品给他们带来的不仅是触感的安慰,更是一种情感的寄托。

比如,山东一位妈妈晒出的女儿抱了六年的“阿贝贝”,那条破烂不堪的小毯子,尽管已经从一整块变成了几块,但女孩依然爱不释手。

这就是“阿贝贝”在孩子心中的特殊位置。

你以为这只是孩子们的专属吗?

那就错了。

很多成年人也有自己的“阿贝贝”。

有人可能常年睡觉都要抱着某个特定的枕头,有人则在某个关键时刻总要拿出一件旧物来抚慰紧张的心情。

一位30岁的网友晒出她的“阿贝贝”,两只已经破旧不堪的小熊,一只陪伴她32年,另一只27年。

这种情结的形成,可能和童年的一些美好记忆有关。

这两只小熊对于她,是童年生活的见证者,是那些悠闲时光的陪伴者,甚至是奶奶的拥抱、妈妈的笑容,所有这些温暖的记忆都随着小熊而来。

因此,即使已经成年,很多人依然保留着这些旧物,像保留一份对过去的怀念。

心理学家们认为,这些让孩子和成人都依恋的物品,有着特殊的心理功能。

孩子们通过触摸、拥抱这些柔软的物品,实际上是在进行一场无声的感官探索。

每一次触碰和拥抱,都是他们在和世界互动的方式。

这些物品不仅满足了他们的触觉需求,还承载了他们对父母情感的投射。

哈里·哈洛在20世纪50年代末做的著名实验更是证明了这一点。

他用铁丝和绒布制作了两种“假妈妈”,尽管铁丝假妈妈能提供奶水,但小猴子们更喜欢拥抱柔软的绒布假妈妈。

当受到惊吓时,它们会奔向绒布假妈妈寻求安慰。

这表明柔软物品对孩子安全感和情感的塑造,是一种自然的心理需求。

作为家长,面对孩子对“阿贝贝”的依赖,学会尊重与接纳是很重要的。

心理学家唐纳德·温尼科特指出,这类物品是孩子们从依赖父母走向独立的“过渡性客体”。

家长不应嘲笑或强行剥夺这些物品,否则可能会增加孩子的焦虑感。

对于依赖较严重的情况,可以逐步引导孩子减少对“阿贝贝”的依赖。

比如,可以和孩子约定某些特殊场合不带“阿贝贝”,并给予一定的鼓励。

同时,家长可以准备几个相似的物品,让孩子轮换使用,避免孩子对单一物品产生过度依赖。

此外,家长还可以引导孩子找到新的情感寄托。

参加体育运动、艺术活动等都能帮助孩子结交新朋友,获得新的成就感和安全感。

增加亲子互动的时间,陪孩子一起阅读、做游戏,也能转移他们对“阿贝贝”的注意力,逐渐建立更广泛的情感联系。

每个人都有自己的“阿贝贝”,这并不是一件奇怪或羞耻的事。

无论是孩子还是成年人,在某个时刻,能有一个东西可以依赖和安慰,是一种幸福。

而作为父母,理解和尊重孩子的这种需求,才能更好地帮助他们成长。

不过,随着孩子的成长,他们会逐步学会在这个大世界中找到更多的支持和安全感,那个“小小的阿贝贝”也许会逐渐变得不那么重要,但它曾经带来过的温暖和安慰,却是永久的记忆。

所以,下次当你看到孩子紧紧抱着那条破旧的小毯子,不要急于剥夺它,不妨感受一下,那个小物品背后所承载的情感和安全感吧。

或许这正是孩子成长过程中重要的一环。