2019年,电视剧《特赦1959》在央视播出后引发强烈反响,赢得了业内外的高度评价。

作为一部主旋律电视剧,这部剧少见地将主角设定为“国民党高级战犯”。

随着解放战争结束新中国成立,一大批原国民党高级将领被俘获后羁押在功德林监狱。

而《特赦1959》正是讲述的这样一群人在监狱中的见闻和遭遇,对于观众来说这段隐秘的历史无疑充满了吸引力,这也是为何本剧能得到青睐。

但《特赦1959》并非第一部展现国民党高级战犯的影视作品,最早的是上映于1991年的电影《决战之后》。

在那之前,主旋律影片往往都是以伟人为主角。

而《决战之后》则是大胆将“国民党高级战犯”作为主人公,将他们的故事第一次呈现在大银幕上。

影片上映后收获无数好评,至今仍然在评分网站保持着9.1的高分,堪称主旋律电影的一部巅峰之作。

电影中有不少名场面,比如小煤山大捷;众人打架,杜聿明说了一句献丑;黄埔同仁聚会,竟然不请溥仪先生。

1991年建党70周年,各大电影厂都在积极筹备献礼之作。

比如八一厂推出了大名鼎鼎的《大决战》系列,上海电影厂推出了新中国第一部展现建党历程的《开天辟地》,都是主旋律影片的经典。

而视角独特的《决战之后》,则是西安电影厂选择的献礼之作。

影片的故事情节出自青年作家黄济人之手,他还有一个身份,就是前国民党206师师长邱行湘的外甥。(电影中的邱行湘由“李逵”赵小锐饰演)

正是这一身份,让黄济人有机会去深入了解这段历史,也得到机会采访了包括他舅舅在内多位前国民党高级将领。

80年代初,黄济人将这些采访见闻整理成纪实小说《将军决战岂止在战场》,向外界首次披露了他们从“战俘”到“公民”的心路历程。

正如书名所显示的,对于曾经威名赫赫的国民党军官而言,功德林监狱就像一个“没有硝烟的战场”,他们从一开始的抗拒到逐渐产生认同,在这样一种思想的斗争中重获新生。

从另一个角度来讲,这个故事之所以对准不是战争的失败者而不是胜利者,其实也是想通过这些战犯在功德林的经历,侧面展现我们对待敌人的博大胸怀。

但由于题材特殊再加上角色们的特殊身份,如何拿捏好本片的尺度成为一个非常棘手的问题。

于是西影厂特意邀请擅长拍摄主旋律影片的李前宽和肖桂云夫妇,担任本片的导演。

彼时李前宽夫妇刚结束《开国大典》的拍摄,对于主旋律影片的驾驭能力得到公认。

《决战之后》和两人刚拍的《开国大典》其实有着巧妙的呼应。

李前宽和肖桂云非常善于通过各种细节,展现这些原本顽固的战犯如何被一点点感化。

比如杜聿明在填写交代材料时,监狱长不仅让他写下自己的罪过,也一定要补齐当年抗战时立下的战功。

比如张淦提出想看《易经》,教员亲自为他挑选最佳版本,并托人专门送去。

特别是那场战犯们讨论“徐蚌会战为何会失败”的群像戏,众人围坐在方桌前,七嘴八舌地拼凑出失败的原因。

有的指出当时的剿总司令为了一己私利置战场于不顾;有的指出是因为白崇禧与校长争权夺利丧失先机。

国民党内的种种不堪也让杜聿明不禁发出感叹,这也成为这群战犯心理转变的重要契机。

正是导演对于这些历史细节的细致把控,让这部影片深刻又不失戏剧性,因而得到了广大观众的认可。

02、李法曾为演本片辞演“诸葛亮”,表演得到杨振宁认可

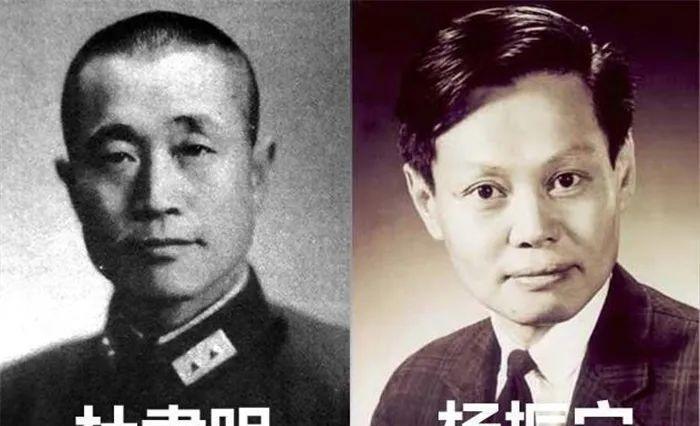

作为影片最浓墨重彩刻画的重要角色,饰演杜聿明的李法曾得到了观众的一致好评。

值得一提的是,李法曾为了这部戏,甚至辞演了央视《三国演义》的诸葛亮一角。

当时《三国演义》剧组刚定下由李法曾饰演诸葛亮,与此同时《决战之后》也进入选演员的阶段。

李前宽看中了李法曾身上那种与生俱来的“儒将”气质,因此他“三顾茅庐”登门邀请李法曾,出演这一角色。

李前宽的诚恳打动了李法曾,再加上他对杜聿明这一角色也十分喜欢,便推掉了诸葛亮,潜心投入到本片的拍摄中。(李法曾没演诸葛亮,还有一个原因是导演组认为他年龄偏大了)

不得不说李前宽的眼光非常准确,尽管形象上并不相近,但李法曾通过查找大量资料,认真揣摩角色的内心,让自己迅速进入角色的状态 。

比如在拍刚被押送到监狱那场戏时,李法曾把自己关在一辆又脏又冷的车里,去体会杜聿明当时的疲倦、无奈与倔强的复杂心理。

从一开始的冷漠悲观,到之后感受到关怀后的动容与心情的平和,再到看到新中国取得的成就后的满心喜悦,李法曾将角色不同时期的状态演绎得十分到位。

凭借这一角色,李法曾不仅提名了金鸡奖最佳男主角,还得到了杨振宁的高度评价。

上世纪五十年代,杨振宁和杜聿明的女儿杜致礼结为夫妻,作为杜聿明的女婿,杨振宁无疑对自己的岳父非常熟悉。

看到影片的后半段时,杨振宁已经是泪水涟涟,紧紧抓着李法曾的手不放,完全把自己代入到影片的情绪里。

03、葛优惊喜客串,杨勇儿子出演父亲的角色

除了李法曾,片中还有几位不得不提到的角色。

当时的葛优还不是大腕,刚凭借电影《顽主》打响名声,这部戏更是充分发挥出他的喜剧天赋。

还有一位演员是饰演杨勇将军的杨冀平,戏外的他真实身份其实是杨勇的二儿子。

当时接到李前宽导演邀请时,杨冀平非常激动,但从没有过表演经验的他对于如何塑造角色并不了解。

为此,杨冀平专门找到老演员谢添请教,谢添告诉了他一个“八字口诀”:形于外而动于内。

谢添的意思就是杨冀平没必要太在意外形,而是去深入了解父亲本人的性格特点,这样才能塑造出真实的形象。

在谢添的指导下,第一次拍戏的杨冀平把父亲的形象演绎得非常成功,片中他在课堂上向讲解战术的战犯黄剑夫敬礼的一幕,给人留下了很深的印象。

再次回看这部电影,我们仍然能够被片中对于战犯们生动的形象塑造所打动。

它的成功来自导演的布局谋篇,也来自演员深入角色的用心塑造。