2024年春天,某选秀节目现场出现了魔幻一幕。当评委让选手解释"卧薪尝胆"的含义时,这位坐拥千万粉丝的新晋偶像脱口而出:"可能是古代人睡觉不脱衣服?"这段视频在抖音获得2.3亿播放量,评论区最高赞留言写着:"现在当明星的门槛,是比马里亚纳海沟还低吗?"

在浙江横店影视基地附近,悄然兴起着一种"明星速成班"。这些培训机构打着"三个月打造顶流"的旗号,课程表上赫然列着"提词器使用技巧"、"采访万能话术"、"表情管理速成"等科目。某培训机构负责人透露,他们最受欢迎的课程是"数字台词速记法"——教演员用"1234"代替台词,后期全靠配音。

这种产业化的造星模式催生出大批"空心偶像"。根据《2024中国娱乐产业白皮书》,85%的新生代艺人学历在高中以下,近三年出道的偶像团体成员中,艺术类院校毕业生占比不足20%。更令人震惊的是,某视频平台统计显示,顶流明星直播中出现的常识性错误,平均每条能带来300万以上的互动量。

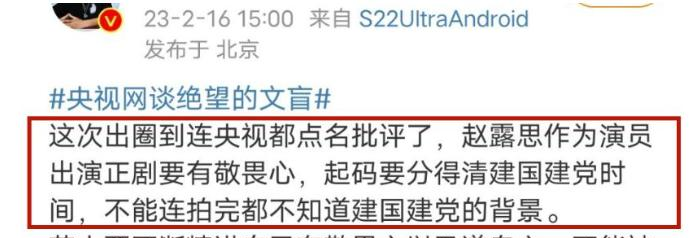

"绝望文盲"正在成为新型人设。某经纪公司策划总监直言不讳:"现在粉丝就吃这套,他们觉得偶像笨拙的样子'萌萌哒'。"这种畸形审美催生出黑色产业链——有专业团队为艺人设计"文化翻车"剧本,通过刻意暴露知识短板来制造话题。就像某小生在综艺里"不小心"把《岳阳楼记》说成李白作品,第二天就冲上热搜榜首。

在北京某影视投资公司的会议桌上,摆放着这样一份艺人评估报告:"王一博,商业价值S级,文化风险指数A级。建议:减少文字类商务,增加潮牌代言。"这份报告赤裸裸地揭示着资本市场的选择逻辑——文化素养从来不是估值标准。

短视频平台的算法正在重塑娱乐产业。某MCN机构创始人透露,他们的AI系统能精准预测:艺人发表读书心得视频的流量,通常不及宠物互动视频的1/3。因此,经纪公司更倾向于让艺人展示"笨蛋美人"形象。就像某女星团队要求她在直播中故意算错"7×8",结果相关话题阅读量突破5亿。

这种流量至上的逻辑正在摧毁艺术创作。曾执导多部经典影片的张艺谋导演在最近的访谈中痛心疾首:"现在选角首先看的是微博超话排名。有次我想找个能背《出师表》的年轻演员,副导演找了三个月都没找到。"这种现状导致历史剧频频出现"关公战秦琼"式的笑话,某古装剧甚至让唐朝人吃上了辣椒。

在这样的大环境下,郭麒麟的存在显得弥足珍贵。这个初中辍学的"星二代",书房里收藏着2000余册古籍。在《国家宝藏》节目中,他不仅能准确说出青铜器铸造工艺,还能即兴来段《醉翁亭记》的评书演绎。这种反差让他成为新生代艺人中的"文化担当",其参演的话剧《雷雨》巡演场场爆满。

改变正在悄然发生。2024年3月,教育部联合文旅部出台《演艺人员文化素养提升计划》,要求所有持证艺人每年必须完成40学时的人文课程。某地方剧团的青年演员展示着她的学习记录:从《中国戏曲史》到《世界电影理论》,APP上的学习时长已经超过200小时。

观众审美的升级倒逼行业变革。B站上"学术型追星"正在成为新风潮,某UP主制作的"偶像文化水平测试"系列视频累计播放破亿。粉丝们开始自发组织"读书打卡营",要求后援会定期公布偶像书单。这种来自市场的压力,让某流量小生团队紧急聘请了北大中文系研究生担任"文化顾问"。

当我们在短视频里刷到第100个写错汉字的明星时,是否想过这样一个问题:如果李白穿越到现代参加选秀,他"天生我材必有用"的豪言,会不会被评委贴上"不会唱跳"的标签?娱乐圈的文化重塑不是简单的扫盲运动,而是关乎整个民族审美品位的价值重建。那些正在恶补《现代汉语词典》的年轻艺人,或许正在书写娱乐圈最励志的逆袭故事。毕竟,流量就像沙尘暴,终会散去,唯有文化的绿洲才能孕育真正的艺术生命。您觉得下一个摘下"文盲"帽子的会是谁?欢迎在评论区留下你的预言。