今儿个,来聊聊上海,这座有着“魔都”之称的神秘都市!在那看似亮丽耀眼的表象之下,必然存在着你有所了解以及并不知晓的另外一面:20世纪80年代:封闭且排外

外滩呈现出这般模样,那围墙同时也是防洪堤坝,在记忆里大概有1.2米高。 堤坝内侧的中山东一路,临近外滩之处,栽种着芭蕉树并设置了花坛。北京路、南京路、九江路、汉口路、福州路、延安路等几个主要路口,行人能够随意穿行。每逢周末,此地总是人潮涌动,致使交通几乎陷入瘫痪。

所幸那时的生活节奏较为迟缓,并未察觉到有任何不妥之处。从那座声名远扬的苏州河上的铁桥——“外白渡桥”方向朝南望去,整个外滩差不多能尽收眼底:

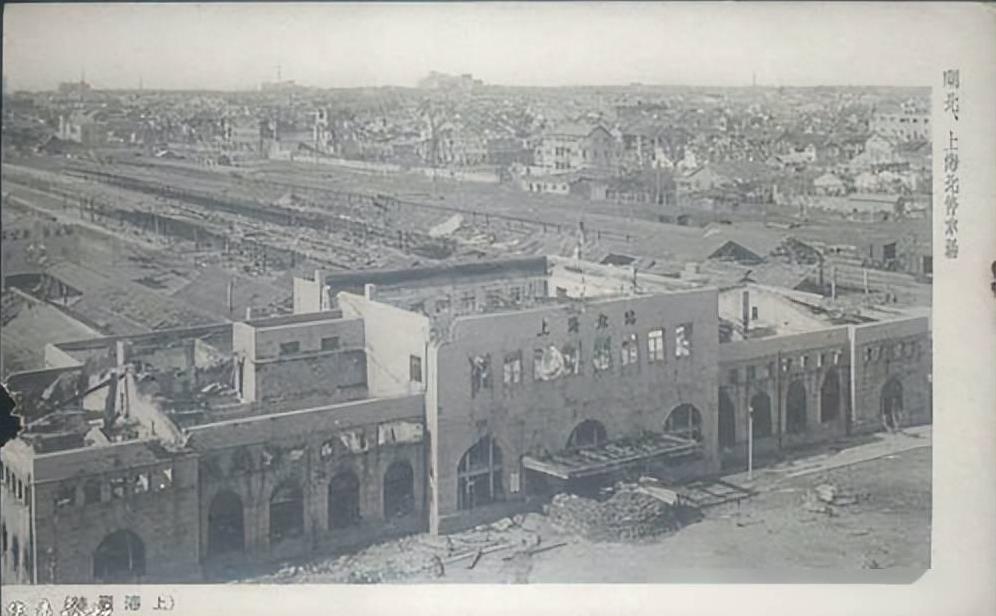

火车站仅有老北站以及真如站。在笔者求学之时,从山东半岛驶来的两列火车中,由青岛发往上海的列车算得上是快车,单程时长恰好24小时,列车会停靠在位于天目东路、处于市区的“老北站” 。

烟台至上海的火车属于慢车类别,会在真如站停靠。不过实际上也没慢太多。在那个时候,火车与轮船是主要的交通工具。轮船码头有两个,一个是位于南外滩的“十六浦码头”,另一个是地处北外滩的“公平路码头”。十里浦码头主要面向内陆航运;公平路码头主要面向海上航运。在上海度过“4+3”七年求学时光时,出行方式不是火车,就是轮船。轮船所在之处正是北外滩的“公平路码头”。

先搭乘轮船前往青岛,抵达后换乘长途汽车。轮船的航行时长刚好是24小时,而乘坐长途汽车前往县城还需要3.5小时。通常在时间比较充裕,像暑假这种时候,就选择乘坐轮船。夏天在海上航行,感觉更为惬意,不像坐火车那样又闷又热。火车的优势在于能够直接抵达家门口,轮船的优点则是能够躺着安心入眠。因而二者都各有长短。在那个时期去过上海的朋友,肯定对诸如外滩、火车站、码头等必经之处留有印象。倘若你那时走出上海的火车站或码头,坐上公交车,透过车窗向外望去,映入眼帘的竟是农田或菜地,千万别诧异,那便是上海当时的景象。若来到上海,商业街是一定要去逛一逛的。不过商业街的划分也十分明晰,南京路是专门供“外地人”游览的;而本地人大多集中在各自所在区域以及淮海路。就拿笔者所处的江湾区域来说,五角场是距离最近的商业街区;在附近的虹口区,商业街区则是以鲁迅公园以及四川路、海宁路为中心分布。

因此,南京路与淮海路的风格全然不一样:南京路嘈杂,淮海路幽静。说来也算是机缘巧合,从八十年代末期起,笔者于淮海路最核心地段的“三联书店”周边攻读硕士学位,在此处读书、生活前后长达六七年之久。

倘若你是学生,或是热衷于读书买书,那么福州路便是不可不去的文化街。在那里汇聚了七八家规模不等、类型各异的书店。像新华书店、外文书店、旧书店、艺术书店,还有后来建成的上海书城等等。品味上海:二十世纪八十年代,上海的传统小吃,既留存着来自五湖四海的多元融合,又不乏海派独有的精致韵味 。

有心思的人制作了一张那个时期上海地区各地特色饭店的汇总表 。五芳斋所制的粽子、杏花楼出品的月饼、沈大成的点心、鲜得来的排骨配年糕、沧浪亭的阳春面、乔家栅的两面黄、四如春的馄饨、美新的汤圆、大壶春的蟹壳黄、小杨生煎、小绍兴鸡粥......王家沙供应各类中西点心与卤味小吃。它的蟹粉生煎包、虾肉馄饨、豆沙酥饼以及两面黄(炒面)享有“四大名旦”的赞誉 。

南翔蟹粉小笼包,咬一口蟹黄油四溢,在色、香、味、形方面皆十分出色。仅从饮食方面来说,上海本地人确实有着令人骄傲的资本!上海的排外程度如何:方言的演变在二十世纪八十年代的上海,排外现象主要是借助语言与穿着展现出来的。无论你身处上海的什么地方,是公交车上,还是商店、饭店里,当时普遍都是入乡随俗,以讲上海方言为主。那些不会讲上海本地话的外地客人,不管来自何处,统统都被一概称作“外地人”。因此有个笑话说,在上海人眼中,全国就只有两类人:上海人和外地人。用上海话说,有证据表明,都叫做“乡窝宁” 。

上海敞开了地域空间,接纳了来自五湖四海的人们,然而却凭借本地文化,将他们疏离在外 。对于这个,你体会过吗?2. 二十世纪九十年代:开放与失落之感并存自上海浦东新区设立后,上海的开放程度以一种前所未有的速度快速提升,实现崛起。1994年起,为提高土地经济效益、吸引高端人才等目标而推行的“蓝印户口”政策,差不多持续了十年时间 。在这十年间,目睹了上海的对外开放,也目睹了上海人内心的失落之感。伴随土地经济的扩展,在上海市中心“内环线以内”区域,开展了大规模将居住用途改为商办用途的拆迁行动。众多上海“城里人”纷纷向外搬迁至内环线以外,摇身变成了上海本地“乡下人” 。

原本上海人,同样存在地域歧视现象。所谓“上只角区域”与“下只角区域” !莫说是乡村地区,即便是上海的中心城区,也存在着“上只角”与“下只角”之分:名词解释:“上只角”与“下只角”这两个词汇,是上海人独自创造出来的。于上海话里,“角”用以表示方位。所谓上只角,说的是租界区域,像静安、黄浦以及卢湾这些地方;而下只角指的是往昔“滚地龙”与“棚户区”大量聚集的闸北、普陀、南市等地。

失意的上海人,一方面在蓝印户口出现后,失去了户口所具有的优势;另一方面在地域歧视氛围中,无奈承受着“反作用力”。不知有多少身处“上只角”的上海人,不仅不得不前往“下只角”,甚至还得离开中山路内环,到上海相对偏远的“乡野之处”居住!这十年间,倘若要说还有些什么的话,那便是至少还留存着“上海话”这一最后的“优越”阵地!3. 新世纪的头十年:实现反超并出现冲突2000年,南市被并入黄浦,拉开了上只角合并下只角这一重大举措的序幕。2009年,南汇被并入浦东;浦东新区逐步发展升级,成为了副市级行政区。

上海的新新人类所创造的生产总值,差不多占据了上海生产总值的三分之一!现今的浦东,大厦鳞次栉比,与往昔“宁要浦西一张床,不要浦东一套房”的时期相比,早已大不相同。陆家嘴早已发展成为国际金融中心。在浦东新区,那些新来到上海的人们,不仅不说上海话,甚至连普通话都很少讲。如今这里已然成了新上海人乃至来自世界各国人士的聚集之地 。

4. 新世纪又一个十年:接纳与离开2011年,卢湾区被新黄浦合并,大黄浦得以组建。这一举动拉开了上海大规模融合的帷幕。自此,上海踏入了地域新布局阶段。以上海中心城区作为商办核心区域,并朝着外部辐射拓展,全方位推动五个新城的建设工作:

据悉,自“九五”(1996 年至 2000 年)时期起,上海城市空间布局历经了数次颇为重大的调整。举例来说,“九五”时期着重提出,市区要构建起“东、南、西、北”四大片的城市综合功能区域,而郊区则要形成“6个中等规模城市 + 6个制造业中心 + 6个农业生产基地”这样的空间布局架构。6座中等规模城市也就是彼时的郊区6个县,分别是金山、南汇、奉贤、松江、青浦以及崇明。这6大郊县中还坐落着6大制造业中心以及6大农业生产基地。进入“十五”(2000 年至 2005 年)时期,针对郊区发展提出了“一城九镇”的空间功能布局,其中“一城”指松江新城,“九镇”则涵盖朱家角、安亭、高桥等 9 个中心镇 。

“十一五”阶段规划构建了“1966”城乡体系架构,将外环以内面积达600平方公里的区域划定为中心城。9个新城分别为宝山、嘉定、青浦、松江、闵行、奉贤南桥、金山、临港新城以及崇明城桥。除此之外,还有大约60个新市镇与600个左右的中心村。“十二五”期间首次倡导“城乡一体、均衡发展”这一理念,城市建设的重心朝着郊区方向转移。“十三五”规划构建起“主城区 + 五个新城 + 周边镇”的空间架构,且正式作出规划,“把松江新城、嘉定新城、青浦新城、南桥新城、南汇新城建设成长三角城市群的综合性节点城市” 。“十四五”规划进一步清晰地提出,“五个新城”要成为“独立综合性节点城市,融入长三角区域城市网络体系”。在此背景下,上海城市空间功能布局构建起了“主城区 + 五个新城”这样一种发展格局——四环和五城的布局,推动着上海全域实现全方位发展。

长三角一体化形成的全新格局,好似让上海变成了张满弦的弓箭!

作为国际大都市的上海,正凭借令人惊叹的包容能力,容纳着地域与人种的变化。上海,担得起“魔都”这一称谓!5. 终章之处,亦是起始之点

当上海那为人诟病的“脏话”偶尔于地铁、公交之中传入耳畔时,往昔的那份骄傲已难寻踪迹,取而代之的是满心的不甘与愤懑!当下,哪怕是上海的年轻一代,也鲜少有人再讲上海话了。而对“上海话”大费周章地推广与挽救,恰恰是这一方言走向式微的有力证明。往昔的昌盛繁华,无论曾经多么辉煌,终究如过眼云烟般消散。唯有为数不多的上海“老克拉”,仍在艰难维系着上海话往昔的“尊严” !曾经,上海对近旁的苏州、杭州,尽是轻视,可当下,上海需主动张开怀抱,接受“长三角一体化”这一具有历史意义的检验!毕竟,南方有“珠三角”,北方有“京津冀”,西部有“大成渝”。倘若无法带动长三角维持领先态势,上海在国内经济领域“一哥”的地位,恐怕也难以持续稳固。

最新出台的政策显示,上海放宽了住房与户口相关限制,甚至投入实际资金,全方位吸引世界排名前500的大学以及国内一流高校的毕业生。然而,也许曾经的上海本地人,正慢慢离开这座极具魅力的城市。秉持“全国一盘棋”理念,曾经上海人所拥有的各类骄傲姿态,如今还留存多少呢?好像确实所剩无几了呢!