2017年的初秋,21岁的谢浩男站在大学校园的梧桐树下,手机屏幕上的助学贷款申请表在阳光下泛着刺眼的白光。

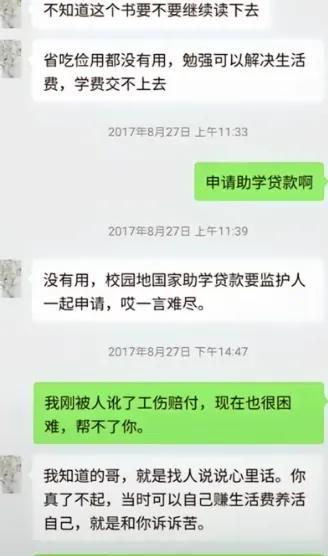

“监护人签字”四个字像一根尖刺扎进他的瞳孔,这个来自河南农村的青年攥紧了发烫的手机,最终在聊天框里敲下三个字——“一言难尽”。

这条尘封七年的聊天记录,如今成为揭开他与养父母真实关系的铁证。

那年的学费催缴单成为压垮谢浩男的最后一根稻草。

他曾在凌晨三点的食堂后厨清洗堆积如山的餐盘,时薪8元的兼职收入勉强维持每日两餐。

当发现助学贷款需要监护人共同办理时,养父母的电话永远处于忙音状态。

“他们觉得读书不如早点打工,为这事已经吵过三次。”

谢浩男在给学长的私信中写道,字里行间透露出远超同龄人的疲惫。

这种经济上的刻意断供,与网上流传的“养父母含辛茹苦供其读书”形成尖锐对立。

在河南农村的成长经历里,谢浩男始终是村口小卖部记账本上的常客。

养父母经营的面粉作坊从未给他购置过新衣,初中三年穿着表兄的旧校服,袖口磨出的毛边见证了他整个青春期。

村民记忆中的场景颇具讽刺:养父开着新买的农用三轮车去镇上打牌,谢浩男却要步行五公里去邻村借课本。

2017年9月12日的转账记录截图在网络疯传,16583.60元的数字组合成为当代青年友谊的绝佳注脚。

这个同样在建筑工地扛水泥的工科男生,将银行卡余额精确到小数点后两位的全数相赠。

“当兵吧,部队管吃住还能存钱。”

朋友的提议如同暗夜灯塔,让濒临退学的谢浩男抓住了命运的绳索。

那张泛黄的入伍通知书至今被他夹在研究生录取证书里,成为人生转折的见证。

军营生活锻造的不只是体魄。

在青藏高原的哨所,谢浩男用津贴购买二手考研资料,熄灯后的岗亭成了他的自习室。

战友们戏称他“谢秀才”,却自发凑钱给他买护眼台灯。

这些温暖细节在曝光的书信中得以重现:“班长偷偷把我夜岗调到月初,说月光亮好背书。”

退伍费支撑的求学路远比想象艰难。

当同龄人在实验室操作精密仪器时,谢浩男正穿着保安制服在图书馆巡逻。

食堂泔水桶旁总有他徘徊的身影——并非捡食残羹,而是收集同学们遗落的校园卡,挨个送到失物招领处。

这种近乎偏执的诚信,让他在第三次考研时获得了导师的破格推荐。

研究生的生活依然清苦。

曝光的消费记录显示,他每月餐饮支出不超过400元,却定期给当年资助的朋友母亲寄降压药。

在实验室通宵写论文的夜晚,谢浩男总会在窗台摆两个馒头——一个当晚餐,另一个留给晨跑的清洁工阿姨。

这种刻进骨子里的共情能力,或许正源于那些饥寒交迫的成长岁月。

血缘重逢后的人生抉择当奔驰G63的车钥匙与千万存款摆在面前时,谢浩男的选择出乎所有人预料。

他坚持住在研究生宿舍,把父亲给的“教育基金”转赠防拐公益组织。

在认亲宴上,这个吃过无数苦的青年却为养父母求情:“他们毕竟给我口饭吃,别追究法律责任了。”

这种以德报怨的胸怀,让原本剑拔弩张的场面化作唏嘘与掌声。

如今的谢浩男依然保持着军营作息,凌晨五点的操场上总能看见他晨跑的身影。

那部用了六年的二手手机里,保存着所有帮助过他的人的联系方式。

在博士导师的实验室公示栏上,他的研究方向赫然写着“基层教育公平机制”——这个从泥泞中走出的青年,正试图用自己的学术成果照亮更多寒门学子的前路。

这个赞是给小谢的,好样的