导语

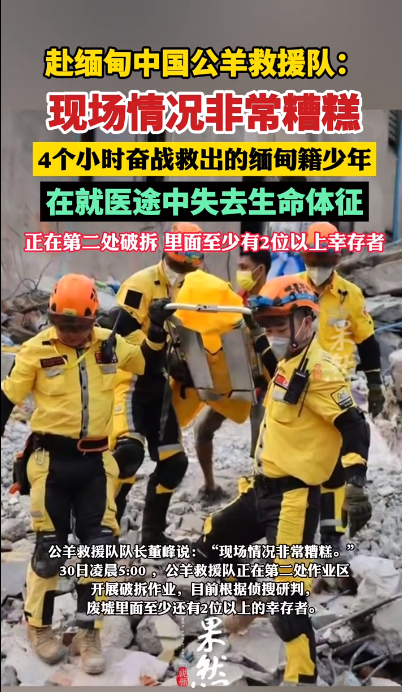

2025年3月31日,缅甸曼德勒的天空被救援直升机的轰鸣声撕裂。中国公羊救援队队长何军抹去额头的汗珠,眼前的废墟中传来微弱敲击声——这已是他们抵达震区后发现的第12个生命信号。在40℃高温炙烤下,这支跨越国界的救援队正经历着“黄金72小时”最惨烈的博弈:坍塌建筑扭曲如麻花,余震与次生火灾轮番肆虐,生命探测仪因高温频频罢工……当“现场非常糟糕”成为高频词,这场救援不仅是技术与人性的考验,更是对全球灾害应对体系的灵魂叩问。

Part 1:高温炼狱中的三重绝杀

公羊救援队面临的“地狱模式”,在缅甸灼热的阳光下具象化为三重死亡威胁:

1.物理熔炉:40℃高温让重型防护服变成“蒸笼”,队员每小时需补充2升生理盐水。液压钳因过热报警,生命探测仪误报率激增30%,救援黄金时间被物理压缩。

2.生化危机:废墟深处,遇难者遗体以肉眼可见的速度腐败,救援队员在霍乱疫苗保护下,仍要直面蚊虫与尸臭的双重侵袭。某队员回忆:“切割混凝土时,腐液突然喷溅到面罩上,那味道终生难忘。”

3.心理绞杀:在成功救出首名幸存少年却目睹其离世后,95后队员小林情绪崩溃:“我们拼尽全力,却抓不住生命的流沙。”心理医生已介入队员轮休时的情绪疏导。

Part 2:瓦砾下的生命奇迹与人性之光

在“天空公寓”废墟深处,一场持续3小时的破拆行动照亮至暗时刻:

•29岁姑娘的生死对话:被困65小时的云南籍女子张婷(化名)在妹妹持续鼓励下保持清醒,救援队通过直径15厘米的孔洞递入生理盐水,用激光笔引导其调整呼吸节奏。

• 婴儿的第一声啼哭:怀孕8个月的缅籍妇女玛努被救出时,胎心监测仪显示胎儿心跳骤降。医疗组在废墟旁搭建临时产房,新生儿响亮的哭声让全场泪目。

• 跨国协作的破壁时刻:日本救援队借出热成像仪,与中国队员共同定位深埋9米的幸存者;缅甸华人连夜送来200公斤冰块,为设备降温争取时间。

Part 3:技术赋能的AB面

这场救援既是科技实力的阅兵场,也暴露出现代文明的脆弱性:

• 北斗系统的精准制导:中国自主研发的灾情评估系统,3小时内完成曼德勒80%损毁建筑的建模,为救援路径规划提供数字底座。

• 无人机的致命短板:浓烟导致可见光摄像头失效,红外镜头又难以穿透钢筋水泥,最终仍需队员徒手挖掘确认生命迹象。

• 民间智慧的破局:当地华侨发明的“钢管传声筒”,用建筑废料搭建临时通讯通道,成功与3名被困者建立联系。

【锐评】灾难不应是文明的照妖镜

公羊队的“非常糟糕”四字,撕开三重现代悖论:

1.技术崇拜的幻灭

当智能设备在高温中集体“罢工”,真正拯救生命的仍是沾满血污的双手。这提醒我们:再先进的科技,也需敬畏人类最原始的生存韧性。

2.国际主义的困境

中国救援队携带22吨装备跨国驰援,却受制于缅甸破碎的交通网。当皎漂港至曼德勒的公路因武装冲突中断,人道主义走廊的建立比技术攻坚更迫切。

3.灾后重建的伦理拷问

缅甸华人玉石市场80%建筑损毁,折射出“经济优先”的发展隐患。或许比抢救生命更重要的,是重建时植入抗震基因。

结语

在曼德勒的残垣断壁间,公羊队员防护服上的反光条,成为比月光更温暖的存在。当世界将镜头对准救出的幸存者时,我们更应记住那些仪器上消失的生命曲线、高温中融化的救援手套、以及未能兑现的“马上出来”承诺。

这场救援的真正价值,或许不在于救出多少人,而在于它证明了:即便在最黑暗的深渊,人类依然会选择点燃火把。正如队员在日记中写道:“我们带不走缅甸的伤痛,但至少让世界看见,文明不该在灾难面前背过身去。”

缅甸没有一个是善人。犯我同胞者,人不诛天诛。这场地震就是天诛老缅。

意思意思就行了,还真的卖命去干啊

捞尸由缅人去!

广东现在冷到扑街,缅甸40度高温???[得瑟]

去的人要注意安全,被人掳走就麻烦了。

保护好自己吧,大灾后有大疫