1968年春天,北京胡同里一场血色冲突在少年王朔心中埋下了反叛的种子。那个抱着槐树站至生命最后一刻的"小混蛋"周长利,用脊梁挺直的姿态教会他"宁可站着死"的人生信条。这种混不吝的精神,既成就了《动物凶猛》中震撼文坛的经典场景,也为他日后的情感纠葛埋下伏笔。

文学江湖的"痞子教父"青岛海军营房里飘着大前门香烟的岁月,文艺青年王朔在《解放军文艺》发表的处女作《等待》里还藏着未被世俗浸染的理想主义。1984年成为他人生转折的双重坐标:《空中小姐》的发表不仅带来28元稿费——相当于当时普通工人半月工资,更让他邂逅了北京舞蹈学院首席舞者沈旭佳。"我们就像两个在文字海洋里共舞的精灵",多年后王朔在回忆录里如此描述与沈旭佳的初见。

筒子楼逼仄厨房里飘出的烟火气,老式台灯下倾泻的文字洪流,沈旭佳褪下芭蕾舞鞋时扬起的尘埃里都是古典爱情的忠贞。这段姻缘催生了《过把瘾》《永失我爱》等经典作品,当"痞子文学"旋风席卷全国时,万元单集的编剧费支票轻飘飘的重量却压弯了纯文学的脊梁。1994年成为王朔创作生涯的魔幻时刻。

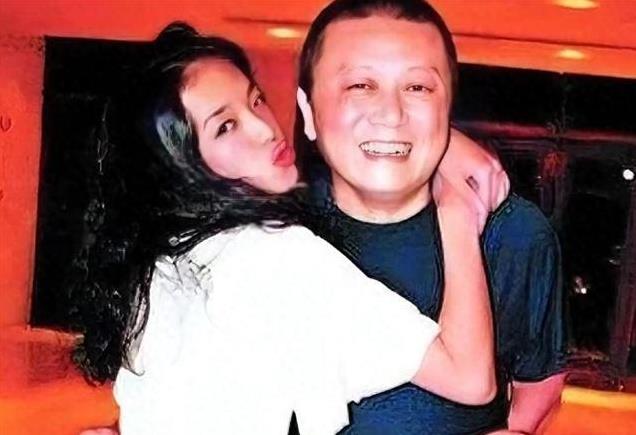

电影学院玉兰树下,36岁的文坛巨擘与19岁女大学生徐静蕾的邂逅,像场精心策划的命运伏笔。"我都能自由出入你家了",徐静蕾这句九十年代新女性宣言,裹挟着思想解冻的浪潮,将王朔卷入道德漩涡。彼时的他正处在创作巅峰,《永失我爱》的炽烈文字与混乱私生活形成诡异共振,万元稿费与破碎家庭在天平两端摇晃。

情感泥潭中的沉沦与救赎徐静蕾找上门时,沈旭佳正在教女儿王咪背诵《致橡树》。"我是他另一个妈,你抢不走!"这句掷地有声的回击,既是对第三者的警告,更像是对逝去爱情的悲鸣。

当年那个用肉麻情书攻陷舞蹈学院高岭之花的穷小子,如今在名利场纸醉金迷中迷失了方向。1997年深秋,沈旭佳带着女儿远走异国时,首都机场的银杏叶正簌簌飘落。王朔望着妻女消失在安检口的背影,突然想起《空中小姐》里描写离别的段落——那些曾经让他斩获文学奖的文字,此刻化作锋利刀片切割着心脏。

他的创作灵感随着家庭破碎骤然干涸,正如《动物凶猛》里那个轰然倒地的身影,文学帝国开始出现裂痕。迟来的忏悔录2007年出版的《致女儿书》,字里行间浸透着中年男人的苦涩。"爸爸这辈子最对不住你",这句话在泛黄稿纸上反复出现,像首未完成的忏悔诗。

当年那个在片场呼风唤雨的"朔爷",此刻蜷缩在四合院的老藤椅里,数着女儿成长岁月里缺席的287个重要时刻。2013年婚礼现场,冯小刚代替王朔念证婚词时,话筒里传出轻微的电流杂音。宾客们不会知道,此刻躲在三里屯酒吧买醉的父亲,正用威士忌冲洗记忆里女儿蹒跚学步的画面。

"我没脸见她",这句醉话后来被录入某位编剧的素材本,成为京圈饭局上经久不衰的谈资。岁月深处的孤独回声如今的南锣鼓巷,偶尔能看到白发老者驻足在先锋书店的橱窗前。67岁的王朔仍保持着每天3000字的写作习惯,只是文字里再不见当年的锋芒毕露。

那些被他捧红的京圈大佬们,早已在影视资本浪潮中完成华丽转身,唯有他固执地守着四合院的老宅,像守护着八十年代最后的文化地标。每当暮色漫过屋檐,他总会想起1984年的某个午后:沈旭佳在练功房旋转时扬起的裙角,《空中小姐》手稿在风中翻动的脆响,还有28元稿费换来的那条红色羊毛围巾——那是他送给初恋的第一件礼物,也是纯真年代最后的信物。窗台上的文竹又抽出了新芽,王朔在最新散文集扉页写下:"所有惊心动魄的剧情,终将归于家长里短的平淡。"

这部取名《回响》的作品里,首次出现了大量生活细节描写——厨房氤氲的热气,阳台上晾晒的棉被,菜市场此起彼伏的吆喝声。这些曾经被他视为"庸常"的场景,此刻都镀上了迟暮的柔光。文化评论家发现,那个怼天怼地的"痞子作家"开始谈论亲情与陪伴。

在最近某次文学沙龙中,王朔破天荒地用了十分钟讲述如何挑选新鲜鲫鱼:"要看着鱼眼睛,亮晶晶的才鲜活......" 没人知道,这些生活经验来自三百多通越洋电话里,女儿随口分享的琐碎日常。护国寺小吃店的豆汁儿依然飘着熟悉的味道,王朔坐在靠窗位置,看着年轻父母教孩子用吸管戳破焦圈。手机屏幕突然亮起,锁屏照片上笑容灿烂的王咪,正抱着混血宝宝向他挥手。

这个曾用文字颠覆时代的男人,此刻颤抖着手指放大照片细节,直到服务员过来续茶才慌忙按灭屏幕。