在我们生活的这个蓝色星球上,日复一日,年复一年,地球始终在不停地自转着。从日出到日落,从黑夜到白昼,这种永不停歇的转动仿佛是地球与生俱来的特性。那么,地球为什么能不停歇地自转呢?

要理解地球的自转,我们首先得从宇宙的形成说起。大约 138 亿年前,宇宙在一场大爆炸中诞生。在那之后,物质开始聚集,形成了恒星、行星等天体。而地球,就在这个漫长的过程中逐渐形成。

在地球形成之初,它是由大量的物质和尘埃聚集在一起的。这些物质在相互碰撞和吸引的过程中,就已经具有了一定的角动量。角动量就像是一个物体旋转的惯性,一旦开始旋转,就会保持下去,除非有外力来改变它。

想象一下,一个花样滑冰运动员在冰面上旋转。当她把手臂收起来时,旋转速度会加快;当她把手臂伸展开时,旋转速度会减慢。这就是角动量守恒的一个简单例子。地球也是如此,在形成过程中所获得的角动量,使得它开始了自转,并且一直保持到现在。

另外,太阳和其他天体对地球的引力作用也对地球的自转产生了一定的影响。虽然这种影响相对较小,但在漫长的时间尺度上,也起到了一定的微调作用。

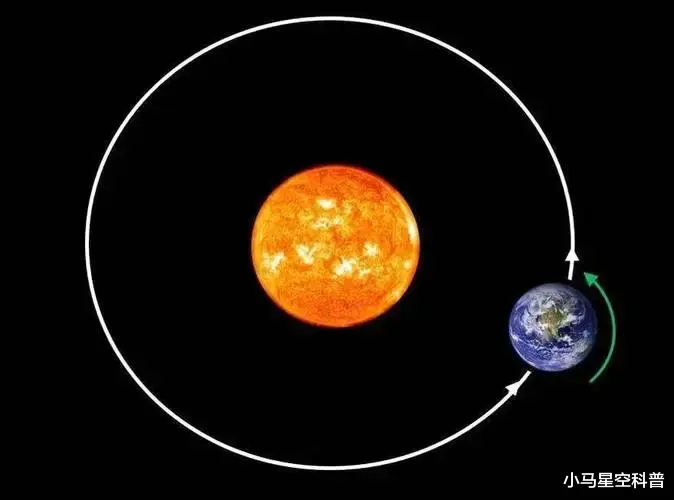

太阳对地球的引力就像是一个巨大的绳索,始终拉着地球。而地球在围绕太阳公转的同时,自身也在自转。这种公转和自转的组合运动,使得地球能够在太阳的引力场中保持相对稳定的状态。

此外,地球内部的结构和物质运动也对自转起到了一定的维持作用。地球的外核是液态的金属,内核是固态的金属。外核中的液态金属在地球的磁场中流动,产生了电流和磁场的相互作用。这种相互作用会产生一种叫做“电磁转矩”的力量,它可以帮助地球保持自转。

同时,地球内部的热对流也会对地球的自转产生影响。地球内部的热量会导致物质的上升和下降,就像一锅煮沸的水。这种热对流运动会产生一定的摩擦力和扭矩,从而对地球的自转起到一定的推动和维持作用。

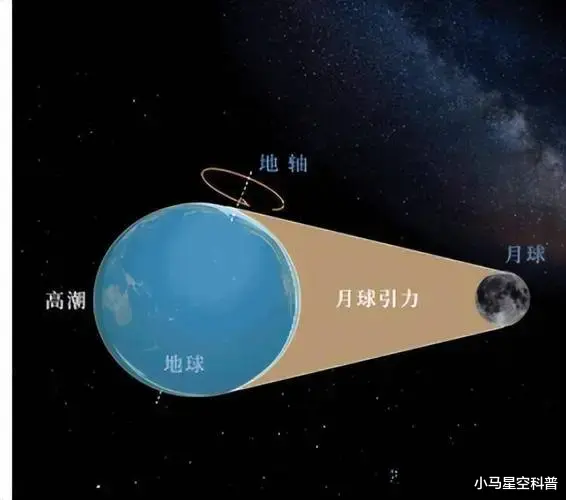

不过,需要注意的是,地球的自转并不是完全匀速的。由于各种因素的影响,地球的自转速度会有微小的变化。例如,月球对地球的潮汐作用会使得地球的自转速度逐渐变慢。在漫长的地质历史时期,地球上的一天曾经比现在短得多。

科学家们通过对古生物化石的研究,以及对天文现象的观测和分析,发现了地球自转速度的变化。这些研究不仅让我们更加了解地球的过去,也有助于我们预测地球未来的自转变化。

虽然我们每天都在感受着地球的自转,但它背后的原理却十分复杂。从宇宙大爆炸到地球的形成,从角动量守恒到天体之间的引力作用,再到地球内部的结构和物质运动,众多因素共同作用,使得地球能够不停地自转。

了解地球自转的原因,不仅让我们对我们所生活的这个星球有了更深刻的认识,也让我们对宇宙的奥秘充满了更多的好奇和探索欲望。也许在未来的某一天,随着科学技术的不断进步,我们能够更加精确地掌握地球自转的规律,更好地应对可能由此带来的各种影响。

总之,地球不停歇地自转是一个由多种因素共同作用的复杂现象。它是地球独特的特征之一,也是生命在这个星球上繁衍生息的重要条件之一。让我们继续探索,去解开更多关于地球和宇宙的谜题。